金庸回复我看金庸(王朔 我看金庸)

金庸回复我看金庸(王朔 我看金庸)

少年时,父亲说,身为男儿,要有一些不计利害、只问是非的侠气,我于是获得了其他小朋友罕有的读武侠书的权利。一开始看的是梁羽生的《萍踪侠影》,印象是不好的——人物扁平,套路明显,远不如《三国》的壮阔苍茫与《水浒》的元气淋漓来得动人。

到了初中,我终于把金庸的所有著作读了一遍:飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳,还有短篇《越女剑》,甚至连山寨版“金庸新”的《九阴九阳》都看了半本,这为我打开了另一片红尘熙攘,翻云覆雨的江湖。书大部分来自好友阿牛哥的叔叔藏书,这位素未谋面的叔叔把他的武侠书都用牛皮纸包封,边角常可见他手绘的港漫风格的插图,还有部分来自楼下一家隐秘的租书小店,一本五毛钱一天。

金庸的书通畅好读,具有一切通俗文学应该有的优点,那纵横的剑法和绝世的拳掌更令少年的我心驰神往。《射雕》中洪七公教郭靖学习降龙十八掌第一招“亢龙有悔”:“左腿微屈,右臂内弯,右掌划了个圆圈,呼的一声,向外推去,手掌扫到面前一棵松树,喀喇一响,松树应手断折。”我便一度沉溺于这详细的描写,每天放学便找棵树把手掌拍得通红。初中时有一次值日大扫除,大家在跑道上扫落叶,我突然一掌打在跑道旁的玉兰树上,哗啦啦落下来一大片叶子,空气突然安静。这时候,学校里教导主任路过,以为我是故意搞破坏,把我叫去训了一顿。其实我并没有恶意,这纯粹是一种下意识的行为。

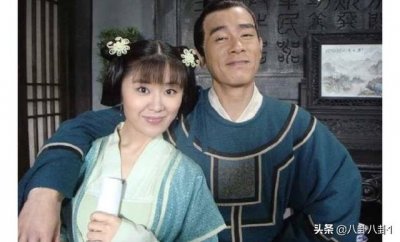

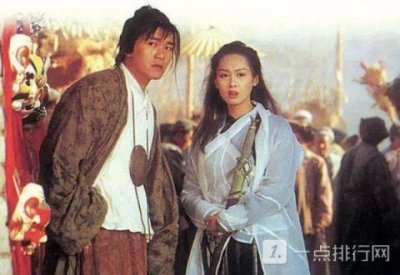

往后的日子里,我读完了金庸,读完了古龙,读完了黄易以及各种旧武侠新武侠,再到如今的网络玄幻小说,读下来的文字可以亿计,对于当代通俗文学也能说上几句闲话。说实话,金庸小说的男主角我都不怎么喜欢,如杨过的轻狂,张无忌的平庸、段誉的犹疑以及韦小宝的油滑。如今的舆论中,大家更喜欢的似乎是女主或者女二,比如黄蓉、郭襄、小龙女,而被我深深记住的,更多的是金庸笔下的那些不得善终者:比如慷慨倜傥却被一剑穿胸的陈近南,豪迈奇伟终于被割下头颅的吴六奇,把断矛刺入自己胸膛的萧峰。还有郭靖和黄蓉,到底没有像其他的新武侠主角那样逍遥而超脱,而是战死在襄阳陷落之战中。多年之前看过一篇文章,说是金庸笔下无儒侠,大概是把儒侠定义为白衫负剑的浊世佳公子,实在恶俗。刚毅、木讷,近仁,郭靖更符合古之儒者掀天揭地、抗击命运的精神,早知道孔子最喜欢的弟子,除了颜回,就是子路,与郭靖同样勇猛莽撞的子路。

回到开头吧,父亲给予了我读武侠的特许,让我得以坦坦荡荡地做这件本来就不需要偷偷摸摸的事。但大部分人是没有这种幸运的,读武侠小说长期地大范围地被视为不求上进的恶习。初中的班主任把我同学的四卷本《天龙八部》没收去,我至今还记得她痛心疾首的模样:“读这种书,啧啧,会学坏的!”

今日,金庸先生去世了,我的朋友们在朋友圈纷纷缅怀,这让我在低落中又有些欣慰,我们原来都共同拥有这样一个属于金庸,属于江湖的少年侠客梦,虽然随着现实的入侵而渐渐褪色,但终于没有彻底湮灭。我们也并没有变坏,也没有因为读多了江湖仇杀而变得暴戾嗜血,相反地在社会上混得人模狗样。我们记得更多的,是风陵渡的郭襄的一见杨过误终身,是四海列国、千秋万代只有一个的阿朱。往深里说吧,这个国度对通俗文学一直有着深深的恶意,更可怕的是这恶意会传递,当年上一辈对金庸和古龙是这样,读金庸和古龙成长的一代人对现在的网络玄幻小说也是这样。

少年子弟江湖老,风霜如剑情如刀。先生走后,江湖不会远去,但年岁渐长的我们终究会失去做梦的权利。少时读到《白马啸西风》的结尾,荒凉而惆怅,早让我隐约感受到人生种种欲求而不得的无可奈何:

白马带著她一步步的回到中原。白马已经老了,只能慢慢的走,但终是能回到中原的。江南有杨柳、桃花,有燕子、金鱼……汉人中,有的是英俊勇武的少年,倜傥潇洒的少年……但这个美丽的姑娘就像古高昌国人那样固执:“那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。”

‘’以武侠写人心崇正义赤诚怀大慈大悲情怀;

凭文章论春秋多真知灼见彰惊世骇俗胸襟。‘’

古谓有井水处皆咏柳词,今称有华人处皆读金庸。以武侠著宏篇,以小说兴报业,以报业成巨富,世间唯此一人。