书的故事:中国3000年书籍演变史

书的故事:中国3000年书籍演变史

中国有着五千年的文明,有着浩若烟海的古籍为之记录。发黄的纸叶并不表示它是与现代隔膜专门的学问。翻开这重重的历史,古人的智慧和才情触目皆是,并且生动而宛转地延续至今。从物质层面的纸张、写刻、装帧,到精神层面的知识创造、整理、传承,古籍承载着人类的知识和情感,反映着为保存和传递这些记忆所进行的各种努力。

1

书的产生——知识体系的建立

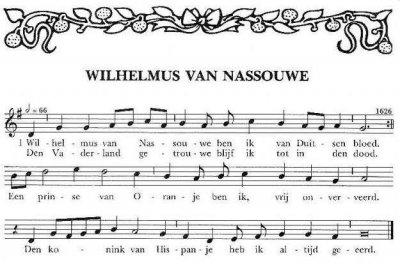

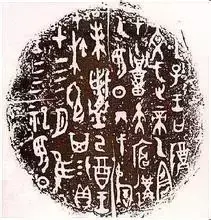

从结绳记事到有意义的符号文字,人类尝试着理解和描述他们赖以生存的世界。中国最古老的文字——甲骨文,记录了殷商王族关于祭祀、收成、征伐、病患等等大事的卜问。刻有卜辞的甲骨,作为国家档案封存在窖穴之中,安阳考古发现的一个2平方米的甲骨坑中,整齐地叠放着厚达0.8米的甲骨。我们的先人怀着极其的敬畏卜问天意,以知吉凶祸福。“天不言,以行与事示之而已矣”,西周政府两大机构之一的太史寮负责记录这些重大的事件,以此揣摩天意,判断行止。当时的文献实物甲骨、金文中,处处流露出这种天命的观念。中国早期的知识,最初就是在“天-人”观念的观照下的各种行为准则和事件记载。

时至春秋,礼崩乐坏,出现了所谓“官学下替”的现象,知识的天人色彩逐渐隐退,它也不再为贵族阶层或某一职官所专有。诸子之学蓬勃发展,形成了中国历史上思想活跃、极具创造力的特殊文化时期。各家之说自成体系,门人后学则编录、整理并完善着开创者的思想。被后世奉为圭皋的《论语》、《孟子》都是此时的产物。这一时期,与各种学说的建立同样重要的是士人阶层的形成。他们以掌握知识为特徵,不仅熟悉旧有的典章则制,并且能在新的政治、社会格局下进行思考和阐发。士人阶层从此成为中国古代文化的主要创造者和维繫者。

随着人类经验的积累、知识的扩充,随即产生了知识分类的需要。先秦时期的文献已肇始了经史子集分类体系中的“史”、“子”二部。而所谓“经”是在大一统思想确立后,主要从儒家角度对西周知识体系的继承和规范:以“六艺”之学为基础,附庸以后世对之的阐释。而所谓“集”,即如其名,是个人的或集体的多种文体创作的集合,其内容包罗万象,尤其包含了阐发个人思想、表达情感的文学作品。而四部分类中的各个子类,更从各个不同的视角显示出知识的繁複。这些部、类的层级,也可以看作中国古代知识系统的提纲。

2

书的流传——纸和印刷术的作用

随着知识的不断积累和知识群体的形成,对信息的需求以及信息交换的需求也越来越大。此时,与文献的载体和传播相关的技术问题成为发展的瓶颈。

缣贵而简重,从周秦直至汉魏,书写受限于物质载体,更多地用于文献的记录保存而非阅读流通。造纸术的改进,为中国乃至世界的文明发展提供了重要的物质条件。关于“纸”的发展,有几件需要提及的事件:睡虎地秦简中,已有“纸”的字形;甘肃天水放马滩出土的西汉文景时期的纸质地图是现存最早的纸质文献;东汉时期,蔡伦改进造纸术;东晋桓玄篡位时,曾下令以纸代简。纸,逐渐成为经济实用的书写材料而得到了普遍的应用。

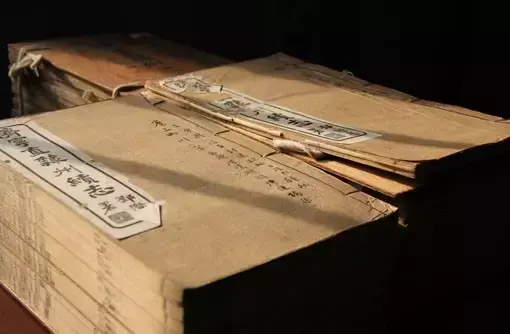

公元296年的《诸佛要集经》、公元417年的《律藏初分》均为中国现存有确切纪年的早期纸质文献。从敦煌写经中的白经笺、硬黄纸到藏经中的金粟笺、磁青纸,以及历代书籍所用的椒纸、稗钞纸、连史纸、开化纸等等,已然是一部造纸工艺的演变史。当这些有着从几百年到一千七百多年历史的纸质文献呈现目前的时候,纸在知识传播中的基础作用也油然呈现。

国家图书馆所藏的唐仪凤元年(676年)宫廷写本《金刚般若波罗蜜经》,列有抄经衔名12行,清晰地再现了经卷从整理直至抄写完成的各个环节。武则天为亡母祈福,曾命人抄写《妙法莲华经》、《金刚般若波罗蜜经》各三千部总计二万多卷,颁赐各地,此卷为其中之一。这一写卷一方面显示出唐代佛教的盛行,也蕴涵着从写本到刻本转型的契机。虔敬地抄写,固然是信徒的功德,但信仰的传播也特别需要大量地散发规范文本。因而,公元868年出现早期的印刷品《金刚经》、北宋开宝年间开雕卷帙浩繁的藏经,皆有其必然。

印刷技术日益发展,不仅形成了浙江、江西、福建、四川、江苏、安徽等主要刻印地区,练就了一批批工艺精湛的写工、刻工,同时技术本身的进步亦促生了活字印刷、多色套印等工艺。活字印刷在中国经历了漫长的试验阶段。儘管早在北宋末年沉括的《梦溪笔谈》中已经记载了毕昇的泥活字制法,但直到明代,活字印刷才在中国形成规模,并在明清时期出现了铜、木、泥、磁版等多种材质。明代有无锡的安氏、华氏,五云溪馆;清代则有内廷的武英殿,以及吕抚、翟金生等人的自製活字。而以印刷精巧美观言,书籍刻印中出现了装饰性的竹节栏、花边栏;版画由早期简单的易象图版,到礼书中的精细纂图,再到戏曲小说中生动活泼的插图;多色套印技术出现于元而盛于明清,由文字而至于版画。各种印刷技法的不断发展,促使印刷工艺日臻精致,创造了一个又一个的文化艺术珍品。

印刷术产生之后,写本继续流传,直至明清,仍有《永乐大典》、《四库全书》这样令人惊歎的鸿篇巨制。名家的稿、抄、校本,又以其文献校勘整理的意义或精心缮写而独具价值。

3

书的传播——人的参与和创造

书籍负载着知识进入了人们的精神世界。它反映着、同时也在影响着人们的思想观念、思维方式、生活趣味。阅读什麽样的书籍,一方面是读者的选择和接受,另一方面也是创作者、发行者因势利导的结果。二者相互推动,创造了中国特有的精神文化。

作为书籍的製作者,官府、书坊和私人的区别,首先在于刻书活动出资者、主持者的不同身份,而这一点也必然决定了不同的立场和目的。以书籍的内容、种类来看,这三方的刻印遍涉经、史、子、集,似乎没有明显的区别。但官府会作为官方思想的代言人,颁佈权威的经、史、医、算以及曆书等等;而书坊刻书以赢利为目的,会侧重于选取科子仕举、通俗流行或居家日用之书;私人刻印则出于个人喜好,无有定则。比较而言,官方刻本更多地规范着社会思想和社会秩序,而坊刻则有意迎合社会大众的阅读兴趣。文学艺术的兴盛,与书坊的作用不无关系,即如创作诗文所必备的读物《文选》、具有时尚效应的《唐女郎鱼玄机诗》、怡然自乐的《坐隐先生精订棋谱》、版画精美的《水浒传》,以及刻印精美的凌闵套印诸本,多出自坊间。中国文化的大小传统与雅俗之别,与书籍製作者的潜在旨趣密切相关。

知识在阅读的过程中传递。就整体和长远的情况来说,这种传递不是原封不动的接受,很多时候,阅读者同时兼有阐释者、创作者的角色。一本《春秋》,可以有传、注、疏、正义、集解等等不同的再创作方式。古籍中常见的著述方式还有撰、辑、音义、释文、解诂、索隐、衍义、校注、校正、批点等等。正是在这些有借鉴、有发挥的接受中,人们在不断地积累、总结和推动着知识的发展。这种推动一方面是知识体系的完善和数量上补充,尤其明显的是类书,它应搜集整理资料的需求而产生,又因这种需要而又有按类、按韵等不同的分类编排方式;推动的另一方面是题材和形式上的借用与演进,比如同是三国故事,从记载史事的《三国志》到说唱表演的《三国志平话》,再到更具可读性的案头作品《三国演义》。由此我们可以说,阅读的过程也是知识传递、累加和创造的过程。

书籍製作者对知识需求的呼应和引导,阅读者在阅读过程中对知识的推进,人的参与使书籍的传播具有了互动关系的複杂和丰富,也体现出了知识发展在物质载体和精神层面的双重发展。

4

书的收藏——知识的整理和保存

一方面有知识的需求,一方面有知识的创造;一方面是宽广的阅读市场,一方面是大规模的发行。书籍在人们的生活中已佔据了重要的地位。然而,若说到知识的传承与发展——虽然发生在精神活动的层面,但很大程度上有赖于物质形态的书籍的保存。

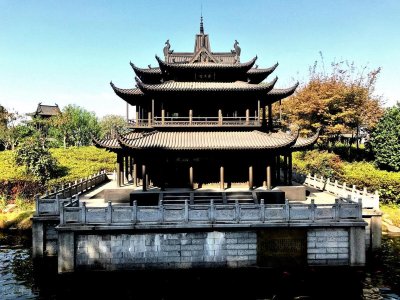

刻于甲骨,以待其验;镂之金石,以存永久。中国早期的文字记录大多具有神圣的意味,也因而有专门的职官来负责典守。最初,这项职责由史官承担,用以沟通天人、为世作则。而且,在甲骨、简帛的时代,就有专门的金匮、石室来贮藏文献。历代的政府典藏皆设类似的藏所,所谓兰台、石渠、东观、秘阁、修文殿、奎章阁、崇文阁、文渊阁、武英殿、皇史宬等等,由其名称即可见官府将藏书视为珍贵的文献资料以及重要的文化事业。

在雕版印刷的背景之下,个人的藏书才有可能形成规模;由于文献整理的需要、或其他原因而具有了收藏的价值,才可能形成收藏的风气。清人谓藏书家有考订、校雠、收藏、赏鉴之分,四者或辨析文献、或辨别版本、或博采群书、或采择精美,分别于考据故实、分别源流、拾遗补阙、精鉴精赏等方面各有侧重。其实,不同藏家各自的偏好,正是从不同角度对知识进行的整理和积累,并且能够形成以某类内容为核心的专门收藏。比如明代的范钦重视乡邦文献和科举材料,为我们现在的研究提供了宝贵的资料;清代的王谟搜罗汉唐文献,辑成《广汉魏丛书》和《汉唐地理书钞》;近者又如郑振铎专注于收藏通俗文学的戏曲、小说。如此等等,皆对专门学问不无脾益,可以推动某一学科的发展,甚至会开闢新的研究领域。

书籍在几百乃至上千年的辗转经历,在收藏者的书目中保留下一些记录和说明,然而对于每一部书本身,书中的钤印和题跋是最切实和具有个体性的印记。它们不只意味着书籍曾经的所有者,也包含着藏家的珍爱和鉴别。而当一部书负载了历代以来的累累印记、当一批书的鉴藏者有千丝万缕的联繫,它们所展示的是一部书的历史、乃至文化传播的脉络。钤有宋代内府官印“缉熙殿”、“内殿文玺”的《册府元龟》、《文苑英华》,可以帮助我们瞭解刻本在产生初期的种种特徵;九行本的蜀刻唐人集,据“翰林国史院官书”和刘体仁藏印,可知其收藏的命运;又如从黄丕烈到汪士钟,再到铁琴铜剑楼、杨氏海源阁,几代大收藏家藏品的流散与承递的关系。从钤印和题跋中所见的是几代藏家倾注于书的心力、以及藏书聚散的反复。不由得令人感慨,书籍流传至今,殊为不易。

追述历史,不只是在讲述发生在过去的事情。某一事物、某一现象在何时何地出现,为什麽出现,人们又是如何接受、使用并传承,又怎样产生了新的需求?若要追问下去,有些问题还需要更多的思考和研究。书籍的历史,是与纸、印刷相关的技术发展,是与人的观念和旨趣相关的知识传承和创造,也是知识不断累积、并形成独有的中国文化特质的过程。