70幅传世书法长卷高清版,让你一口气看个够,建议收藏起来学习!

70幅传世书法长卷高清版,让你一口气看个够,建议收藏起来学习!

书法是中国传统文化的瑰宝,行书作为书法艺术中的一个重要分支,以其流畅自然、灵活多变的特点深受人们的喜爱。古帖中蕴藏着丰富的书法智慧,通过临摹这些经典法帖,不仅可以提升书法技艺,还能深刻理解书法艺术的精髓。本文将重点介绍《伯远帖》以及其他几件经典行书作品,探讨它们的艺术价值和学习意义。

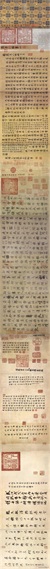

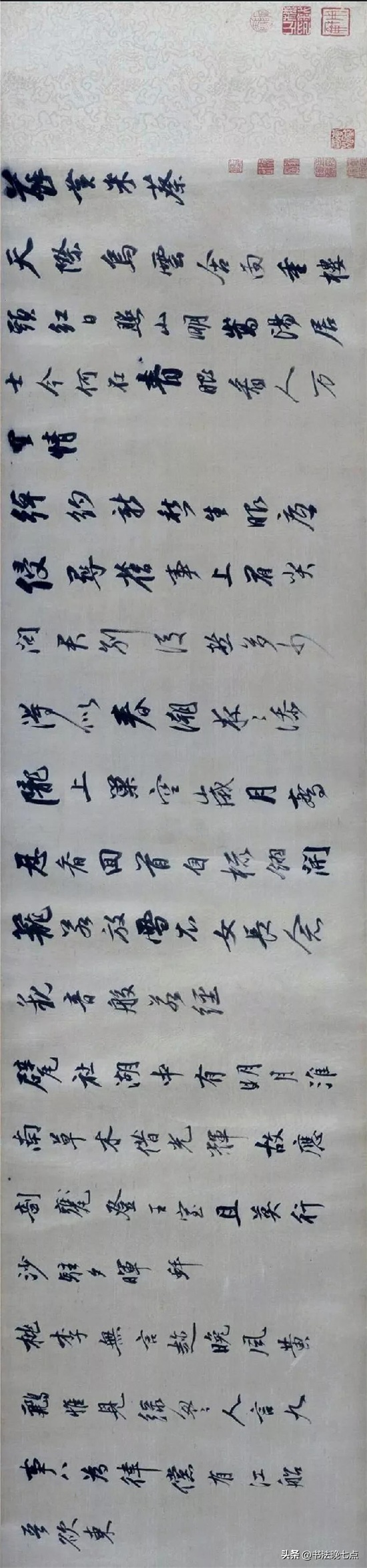

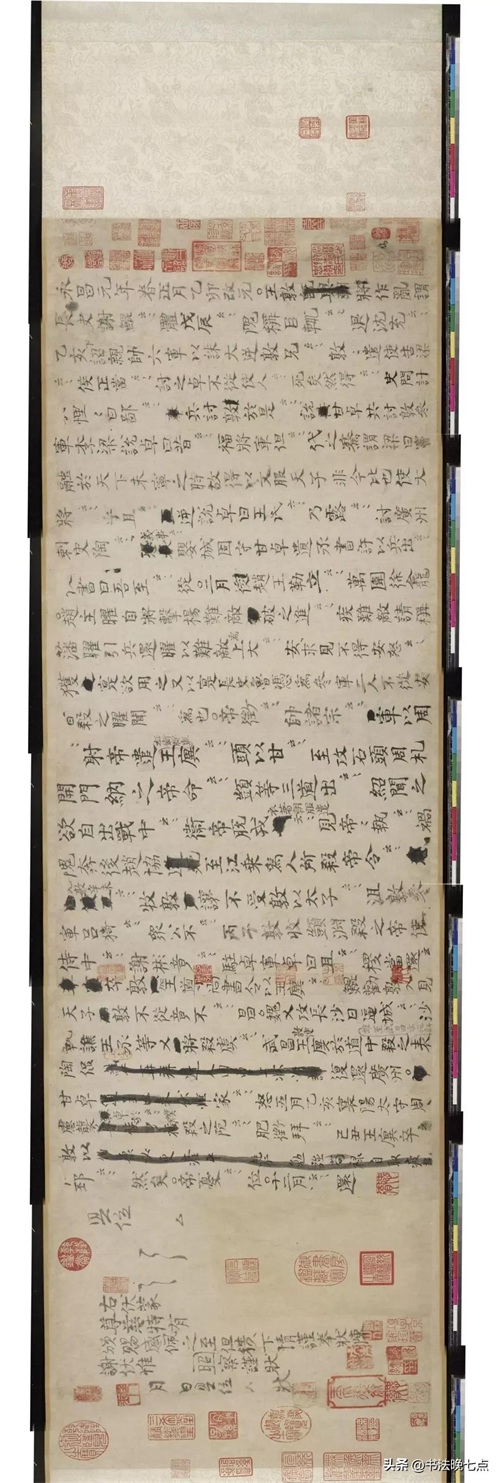

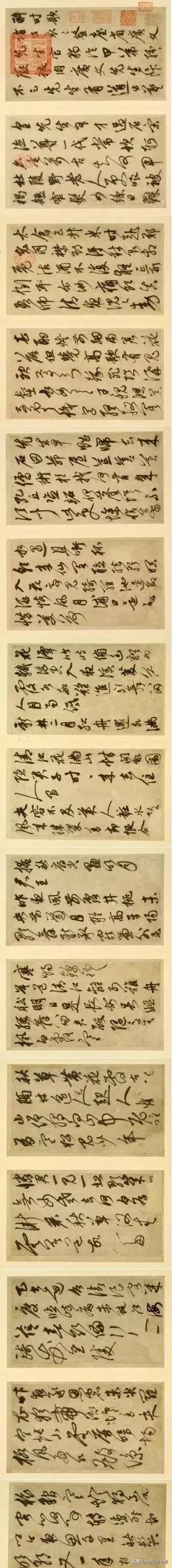

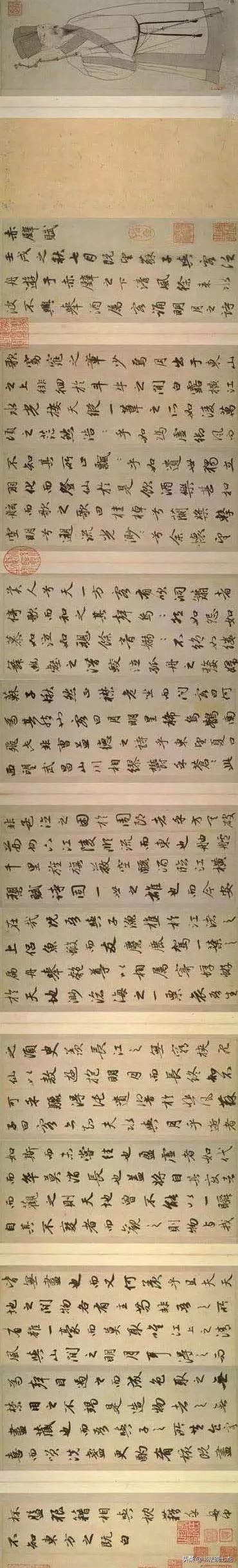

《褚摹兰亭序》长卷,唐,褚遂良摹,纸本,行书,纵24cm,横88.5cm。北京故宫博物院藏

二、经典行书作品概览

2.1 《褚摹兰亭序》

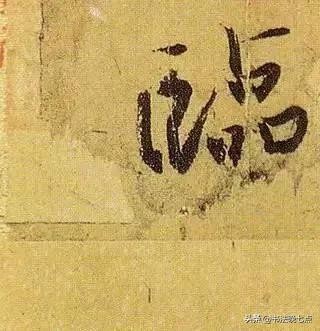

《褚摹兰亭序》是唐代书法家褚遂良临摹东晋书法家王羲之的《兰亭序》。该帖纵24厘米,横88.5厘米,现藏于北京故宫博物院。褚遂良,字登善,唐代著名书法家,与欧阳询、虞世南、薛稷并称“初唐四大家”。《褚摹兰亭序》以其笔法精妙、结构严谨、气韵生动而著称,是褚遂良的代表作之一。

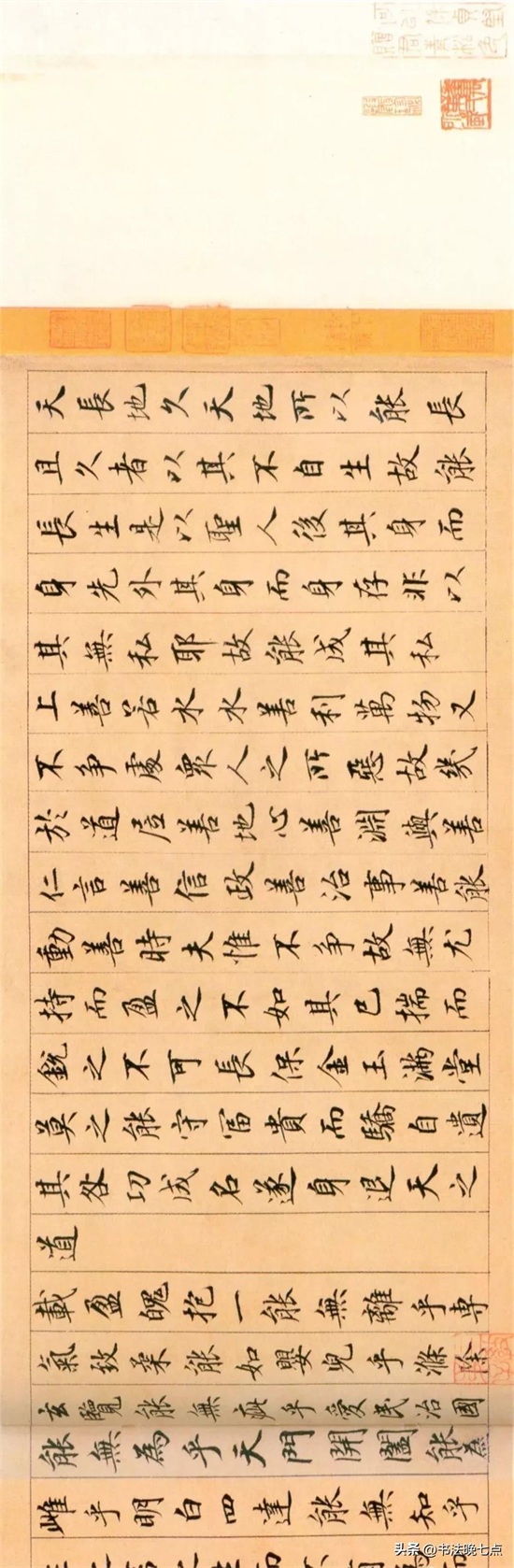

《虞摹兰亭序》长卷,唐,虞世南摹,纸本,行书,纵24.8cm,横57.7cm。北京故宫博物院藏

2.2 《虞摹兰亭序》

《虞摹兰亭序》是唐代书法家虞世南临摹东晋书法家王羲之的《兰亭序》。该帖纵24.8厘米,横57.7厘米,现藏于北京故宫博物院。虞世南,字伯施,唐代著名书法家,与欧阳询、褚遂良、薛稷并称“初唐四大家”。《虞摹兰亭序》以其笔法细腻、结构严谨、气韵生动而著称,是虞世南的代表作之一。

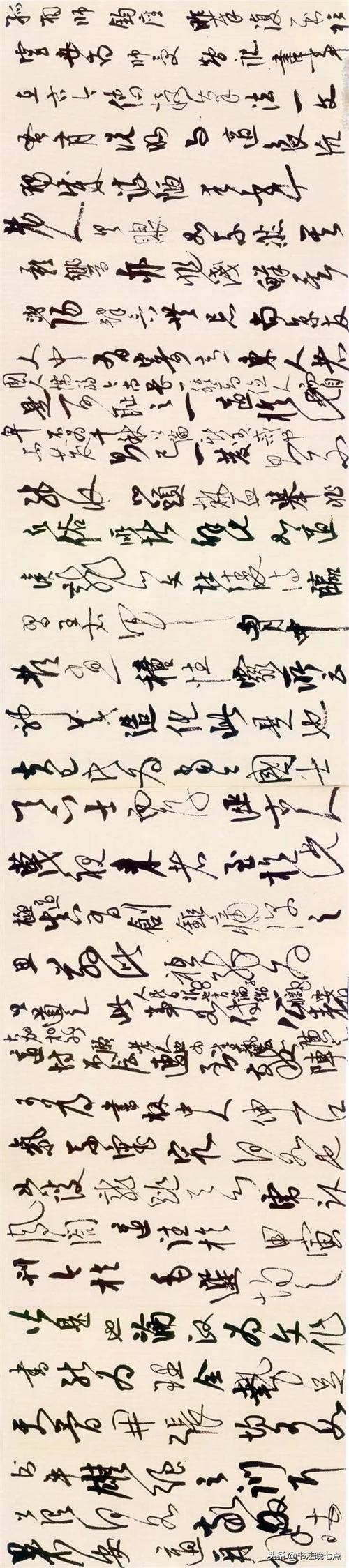

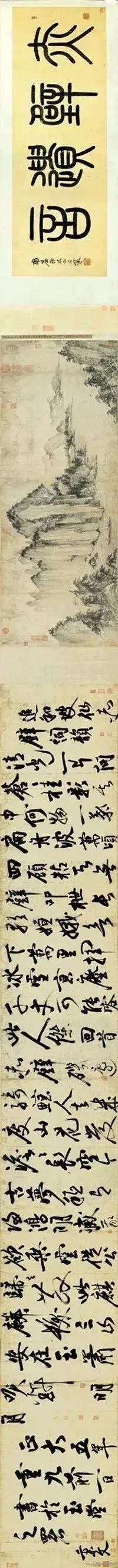

白玉蟾草书《竹轩铭》卷高清本

2.3 《竹轩铭》

《竹轩铭》是宋代书法家白玉蟾的草书作品。该帖纵25.7厘米,横82.5厘米,现藏于辽宁省博物馆。白玉蟾,字如晦,号海琼子,宋代著名道士和书法家,以其草书作品著称。《竹轩铭》以其笔法奔放、结构自由、气韵生动而著称,是白玉蟾的代表作之一。

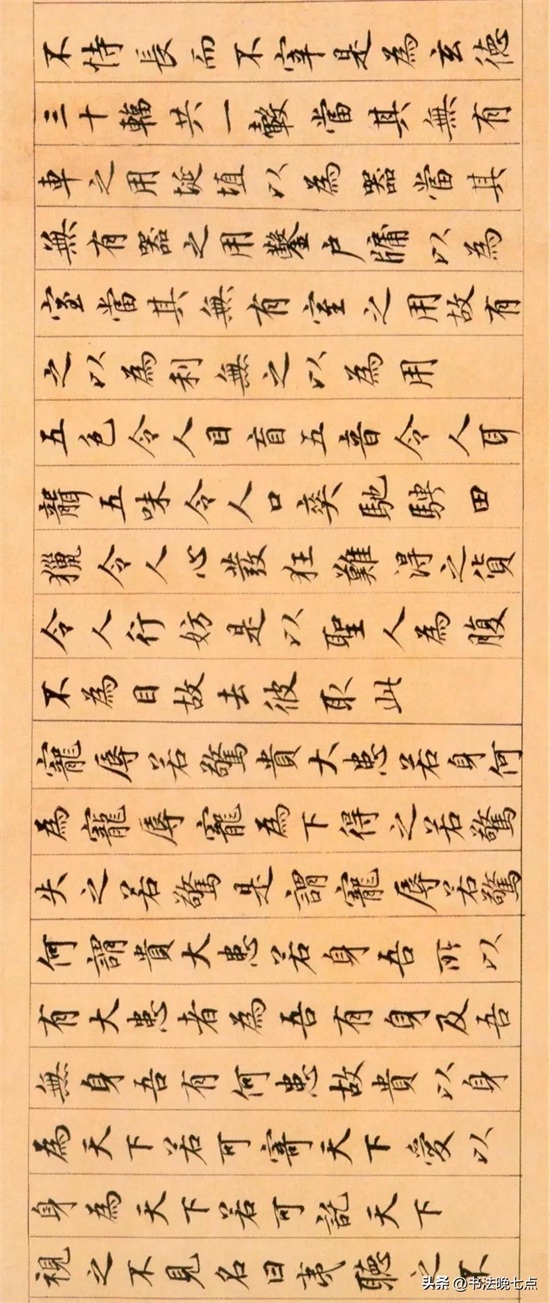

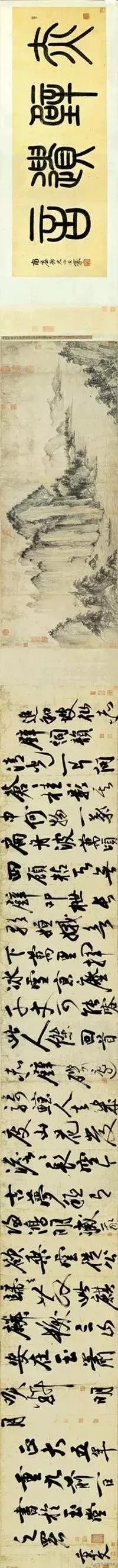

北宋_王诜《行草书自书诗》

2.4 《行草书自书诗》

《行草书自书诗》是北宋书法家王诜的行草书作品。该帖纵26厘米,横138.5厘米,现藏于上海博物馆。王诜,字晋卿,北宋著名书法家和画家,以其行草书作品著称。《行草书自书诗》以其笔法多变、结构自由、气韵生动而著称,是王诜的代表作之一。

北宋王诜《烟江叠嶂图卷》,纸本,绢本,26×138.5cm。上海博物馆藏

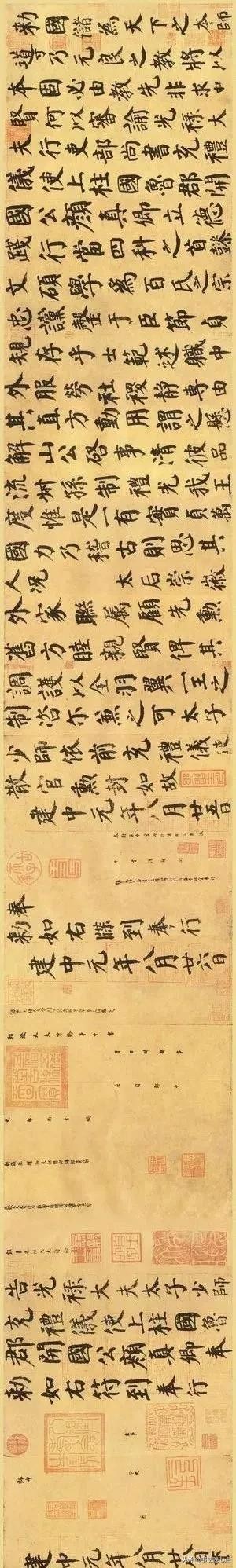

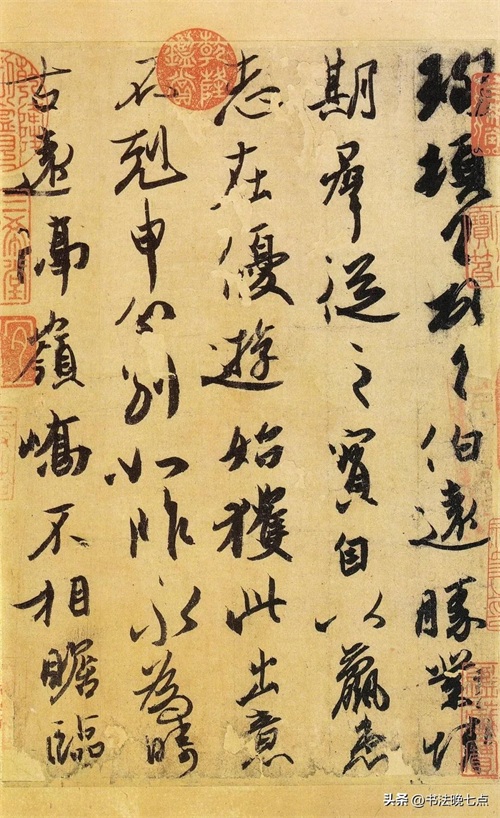

东晋 王珣《伯远帖》(长卷)

董其昌《东方先生画赞碑》

2.5 《东方先生画赞碑》

《东方先生画赞碑》是明代书法家董其昌的行书作品。董其昌,字玄宰,号思白,明代著名书法家和画家,以其行书作品著称。《东方先生画赞碑》以其笔法细腻、结构严谨、气韵生动而著称,是董其昌的代表作之一。

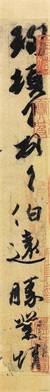

董其昌《行书宋之问诗》

2.6 《行书宋之问诗》

《行书宋之问诗》是明代书法家董其昌的行书作品。董其昌,字玄宰,号思白,明代著名书法家和画家,以其行书作品著称。《行书宋之问诗》以其笔法细腻、结构严谨、气韵生动而著称,是董其昌的代表作之一。

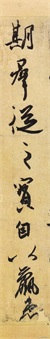

董其昌《临苏黄米蔡卷》

2.7 《临苏黄米蔡卷》

《临苏黄米蔡卷》是明代书法家董其昌临摹宋代书法家苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄的作品。董其昌,字玄宰,号思白,明代著名书法家和画家,以其行书作品著称。《临苏黄米蔡卷》以其笔法细腻、结构严谨、气韵生动而著称,是董其昌的代表作之一。

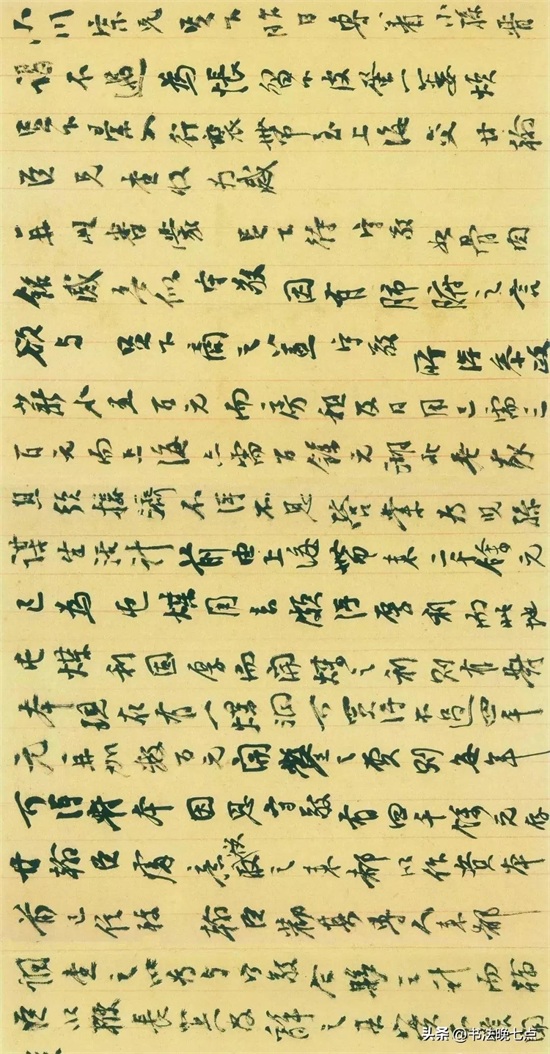

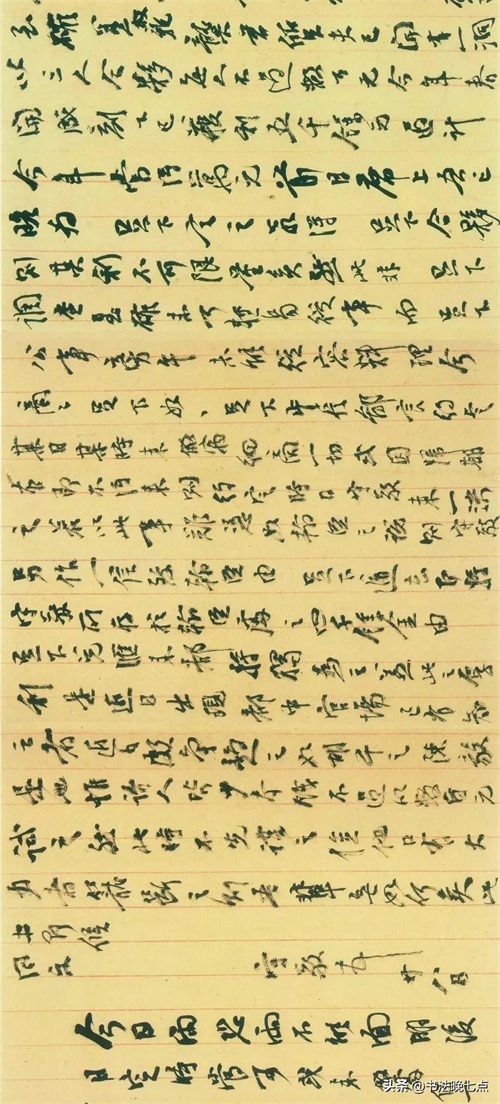

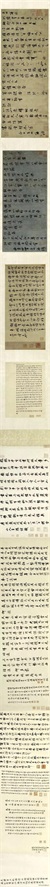

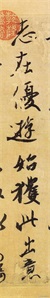

高二适《致章士钊“兰亭论辩”手稿》1965 28cmX134cm

2.8 《致章士钊“兰亭论辩”手稿》

《致章士钊“兰亭论辩”手稿》是现代书法家高二适的手稿。该手稿纵28厘米,横134厘米,创作于1965年。高二适,字适之,现代著名书法家,以其行书作品著称。《致章士钊“兰亭论辩”手稿》以其笔法细腻、结构严谨、气韵生动而著称,是高二适的代表作之一。

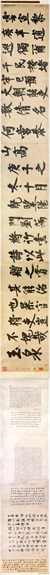

高二适草书《韩愈送孟东野序》

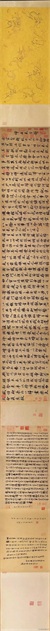

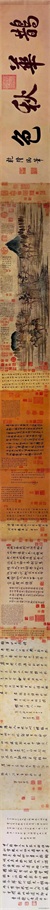

怀仁集王羲之书圣教序高清翻墨本长卷

三、古帖中的行书艺术价值

3.1 技术层面的价值

这些经典行书作品不仅展示了书法家们高超的笔法技巧,还体现了他们在结构布局、节奏韵律等方面的深厚功底。通过临摹这些作品,学习者可以逐步掌握行书的基本笔法和结构规律,提高自己的书法技艺。例如,《伯远帖》中的笔法细腻、线条流畅,是初学者学习行书的绝佳范本。

3.2 艺术层面的价值

古帖中的行书作品不仅是技术上的展示,更是艺术上的创作。这些作品通过笔墨的运用,传达了书法家们的情感和个性,展现了他们独特的艺术风格。例如,王羲之的《兰亭序》不仅笔法精湛,更通过文字传达了作者对自然美景的赞美和对人生的感慨,是行书艺术的巅峰之作。

3.3 历史文化价值

这些经典行书作品不仅是书法艺术的瑰宝,更是中华民族传统文化的重要组成部分。通过研究这些作品,可以深入了解各个时代的文化背景和社会风貌,为研究中国历史和文化提供了宝贵的资料。例如,《褚摹兰亭序》和《虞摹兰亭序》不仅展示了唐代书法家对东晋书法的传承和创新,还反映了唐代书法艺术的繁荣景象。

黄庭坚砥柱铭长卷清晰版

黄庭坚书廉颇蔺相如列传

四、如何有效临摹古帖

4.1 选择合适的法帖

临摹前,首先要选择适合自己水平的法帖。初学者可以从简单的法帖开始,逐步过渡到复杂的经典作品。选择法帖时,要考虑自己的兴趣和目标,选择那些对自己有吸引力且能够激发学习热情的作品。

4.2 细心观察与分析

临摹前,要仔细观察和分析原帖的笔法、结构和布局。可以将原帖放大,仔细研究每一笔的起收、转折和连带,理解其中的规律和特点。通过细致的观察和分析,能够更好地把握原帖的精髓,为临摹打下坚实的基础。

4.3 逐步临摹与对比

临摹时,可以先从单个字开始,逐步过渡到整篇作品。每次临摹后,都要与原帖进行对比,找出不足之处,不断改进。可以使用透明纸覆盖在原帖上,进行描红练习,逐步提高临摹的准确性。

4.4 注重心态与习惯

临摹是一个长期的过程,需要持之以恒的努力和耐心。在临摹过程中,要保持平和的心态,避免急躁和焦虑。同时,要养成良好的书写习惯,如正确的坐姿、握笔姿势等,这些都对提升书法水平有着重要的影响。

黃庭坚寒山子庞居士诗长卷高清本

黃庭坚松风阁诗长卷高清本

康里巎巎《草书张旭笔法卷 》[纸本 35.8×329.6cm

明代 蔡羽 临解缙诗卷(1)

明代 陈九德题仇英《归汾图》,楷书,纵26.7厘米。北京故宫博物院藏

明代 王铎临兰亭

五、结语

古帖中的行书作品不仅是书法艺术的瑰宝,更是中华民族传统文化的重要组成部分。通过临摹这些经典法帖,不仅可以提升书法技艺,还能深刻理解书法艺术的精髓。《伯远帖》、《褚摹兰亭序》、《虞摹兰亭序》、《竹轩铭》、《行草书自书诗》、《东方先生画赞碑》、《行书宋之问诗》、《临苏黄米蔡卷》、《致章士钊“兰亭论辩”手稿》等作品,各具特色,各领风骚,为后世书法家提供了宝贵的学习资料。希望每一位书法爱好者都能在临摹的过程中,不断进步,最终成为一名书法大家。书法不仅是技艺的展示,更是一种心灵的修养和文化的传承,愿每一位学习者都能在书法的道路上,找到属于自己的那份宁静与美好。

明代解缙《草书自书诗卷》

明代王宠《自书五忆歌》 纸本 草书

明代祝允明《草书手卷曹植诗四首》

明代祝允明行楷《洛神赋》

清代傅山《草书孟浩然诗》卷

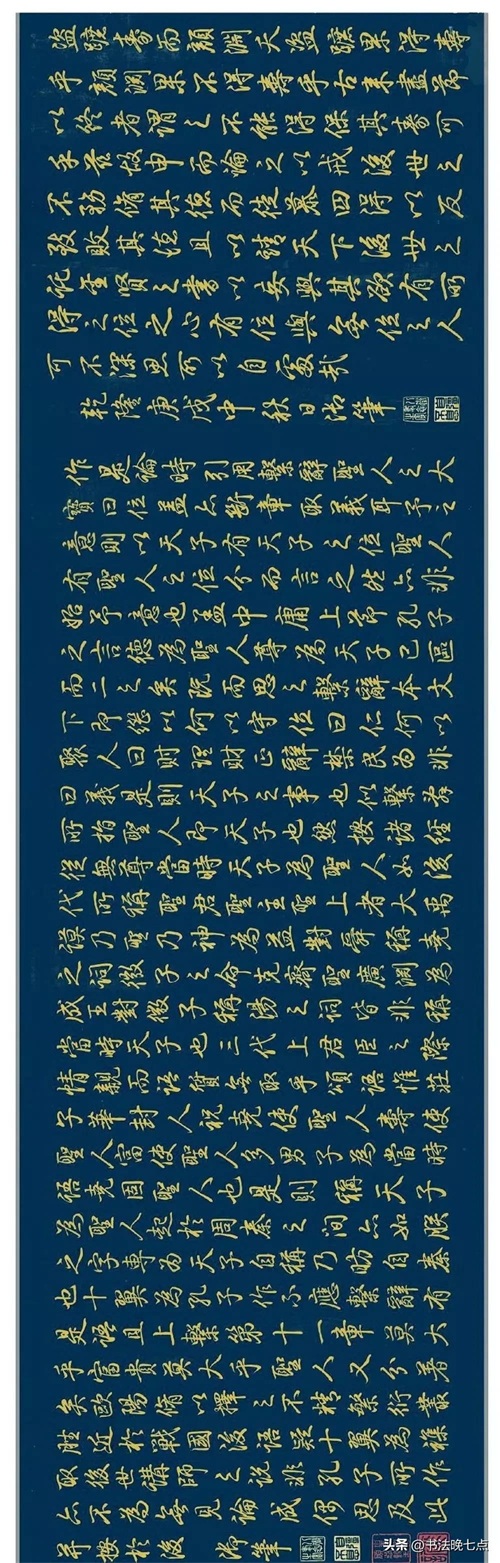

清代乾隆《泥金书四得续论》

日本空海《金刚般若经开题》

司马光《资治通鉴残稿》(局部) 纵33.8厘米,横130 厘米。中国国家图书馆藏

宋代米友仁《潇湘奇观图》并跋

苏轼书《归去来兮辞》全本【点击图片看清晰原图】

孙过庭草书《千字文》卷纸,纵25.7cm,横82.5cm,辽宁博物馆藏

唐 冯承素《摹兰亭序》长卷

唐_贺知章草书《孝经》全图

唐《金刚般若波罗蜜经》(全图),中国国家图书馆。

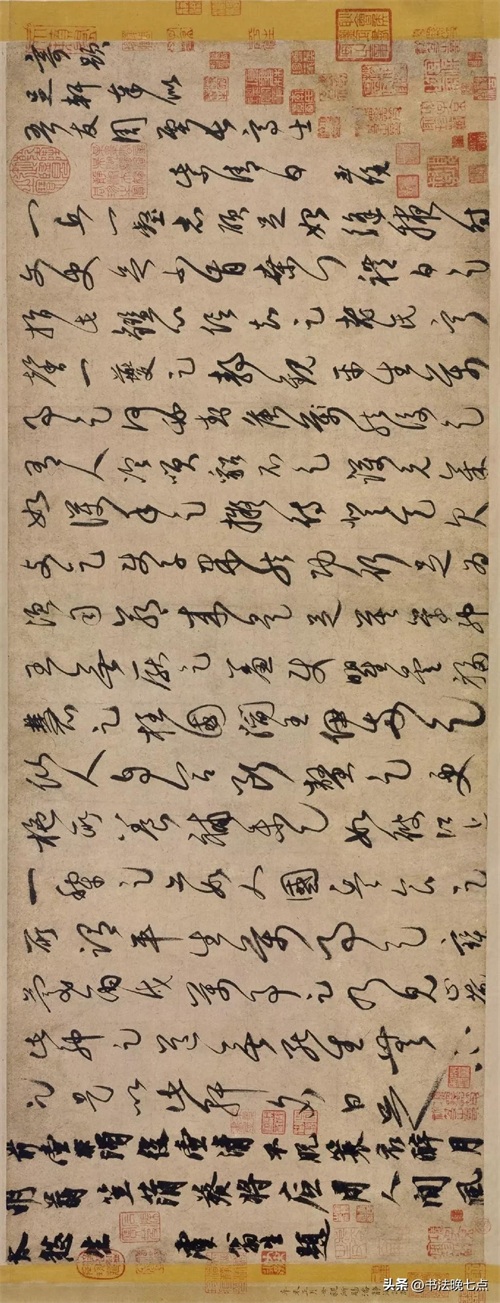

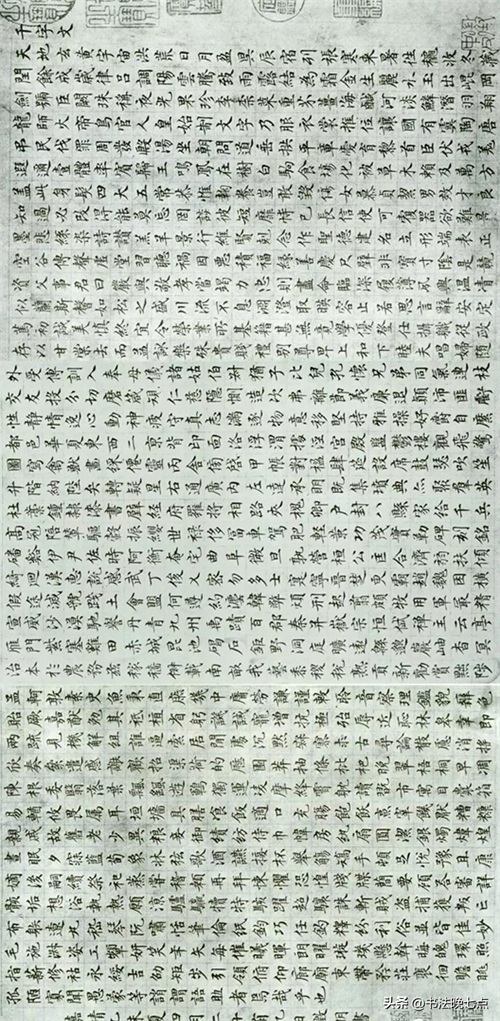

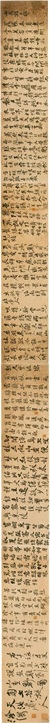

唐代孙过庭《书谱》墨迹全图(拼接) 长卷

王铎《草书赠郑公度草书诗卷》

王铎24岁行书《酋长违常》

王铎草书《为葆光张老亲翁书》诗卷 1065年作 纵30厘米 横364.5厘米

王羲之《十七帖》完全图

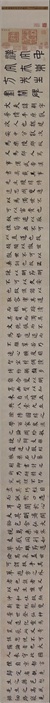

文徵明小楷《千字文》

鲜于枢《杜工部行次昭陵诗卷》(完全)

鲜于枢草书册页《醉时歌》

徐渭《女芙馆十咏》长卷

颜真卿《自书告身帖》日本中村不折氏曾藏墨迹全本

杨守敬

元_耶律楚材《送刘满诗卷》

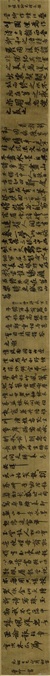

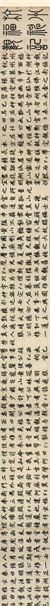

元代鲜于枢《老子道德经卷》纸本 楷书 纵26.7厘米 横642.5厘米(一)

元代鲜于枢草书《杜甫魏将军歌》长卷

元代赵孟頫临《十七帖》

赵秉文《赤壁图卷题诗》纸本,原图纵高51.9厘米,横长386厘米,台北故宫博物院藏

赵秉文《赤壁图卷题诗》纸本,原图纵高51.9厘米,横长386厘米,台北故宫博物院藏

赵孟頫《行书十札卷》十通尺牍合装卷

赵孟頫《前赤壁赋》

赵孟頫《鹊华秋色图》

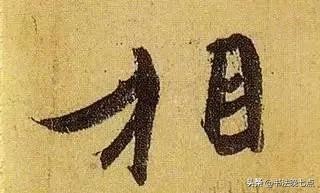

赵孟頫67岁作《相州昼锦堂记》卷 32.5x173.4 台北故宫

赵孟頫楷书《杭州福神观记卷》,纸本,楷书,纵34.2cm,横797.8cm,北京故宫博物院藏

朱耷《西园雅集》

朱熹《城南唱和诗卷》帖凡64行,共462字

祝允明草书云江记长卷高清本

王铎草书长卷赠郑公度草书诗册 清晰

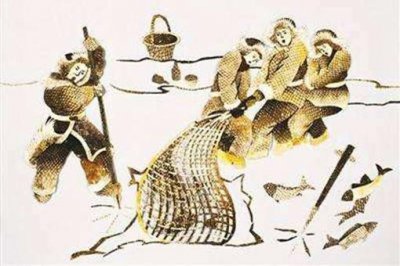

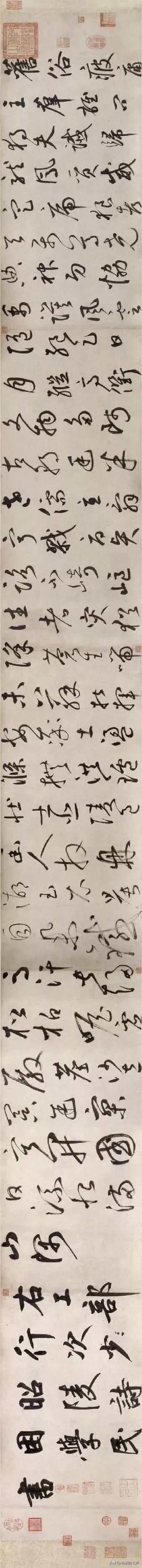

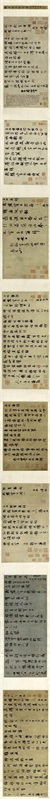

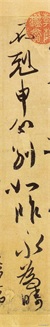

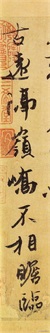

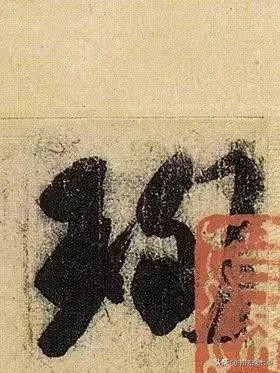

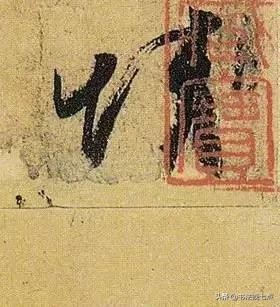

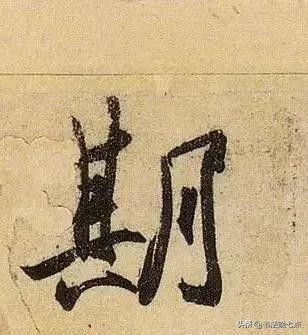

【释文】珣顿首顿首,伯远胜业情期群从之宝。自以羸患, 志在优游。始获此出意不克申。分别如昨永为畴古。远隔岭峤,不相瞻临。

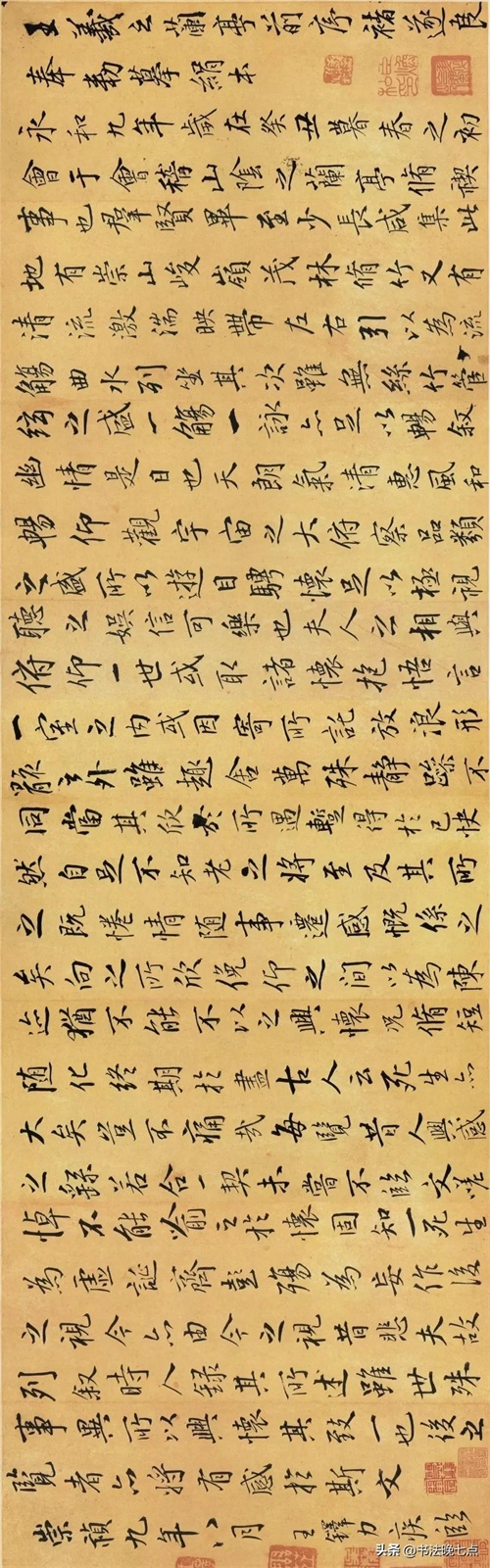

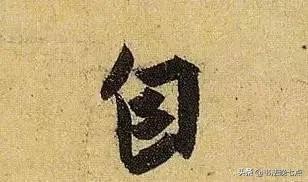

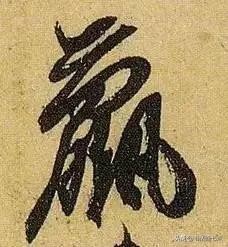

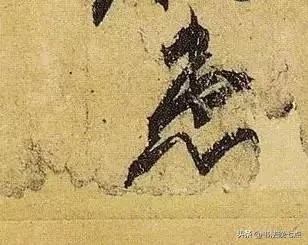

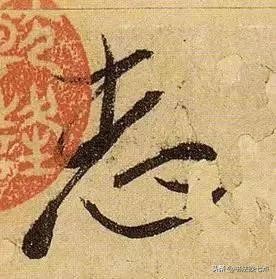

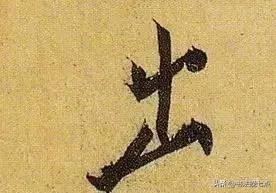

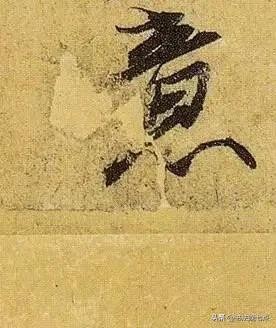

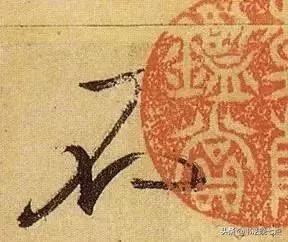

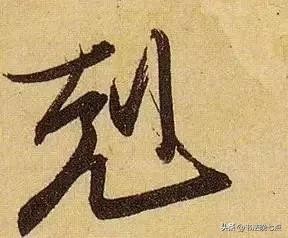

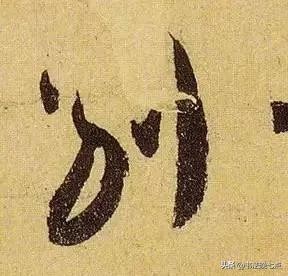

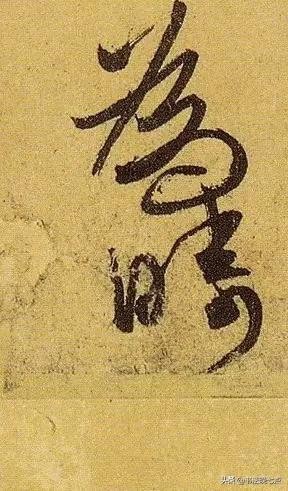

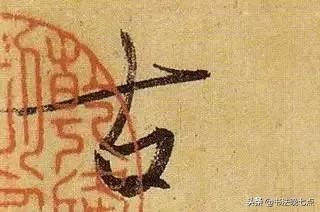

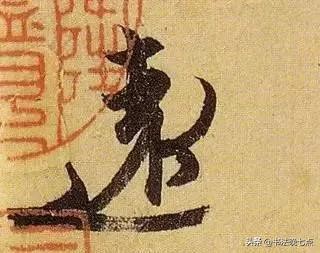

《伯远帖》

单行版

▼

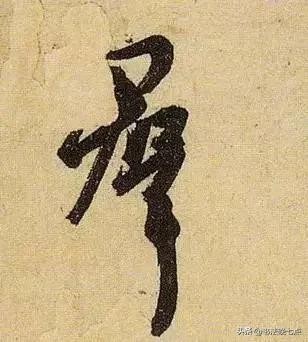

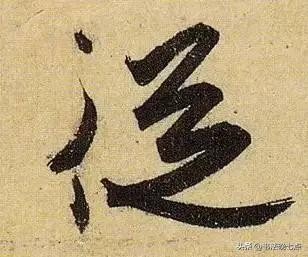

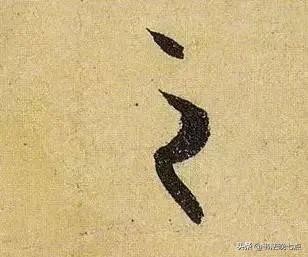

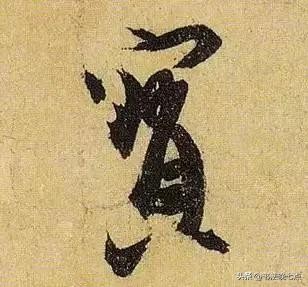

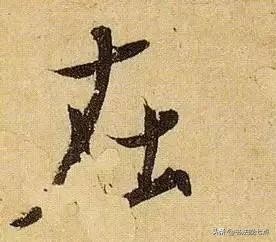

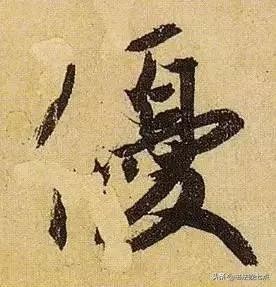

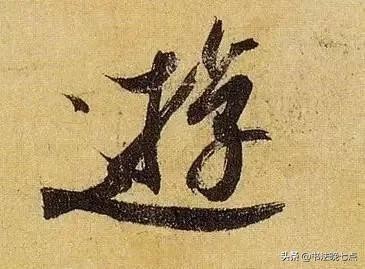

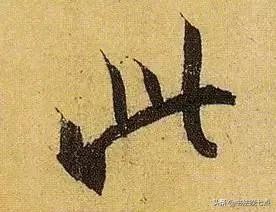

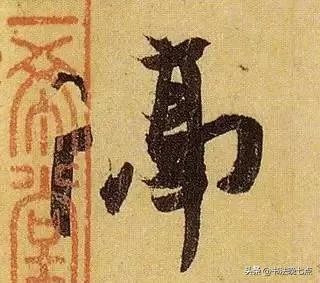

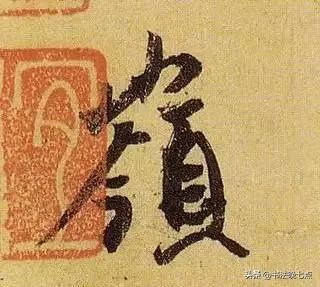

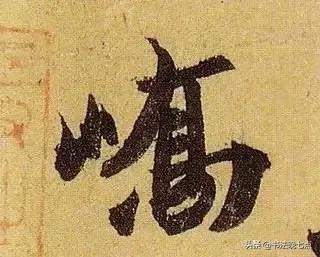

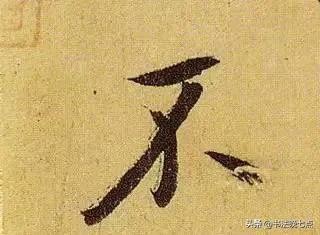

【1】珣顿首顿首,伯远胜业情

【2】期群从之宝。自以羸患,

【3】志在优游。始获此出意

【4】不克申。分别如昨永为畴

【5】古。远隔岭峤,不相瞻临。

《伯远帖》

单字版

▼

伯远帖

九、《伯远帖》——东晋王珣的行书杰作

1.1 《伯远帖》的背景

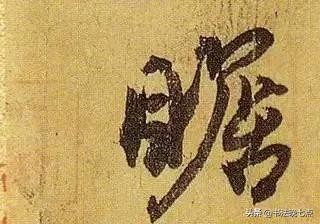

《伯远帖》是东晋书法家王珣的行书作品,现藏于北京故宫博物院。该帖纵25.1厘米,横17.2厘米,共五行,计47字。《伯远帖》是王珣写给其从兄王穆的一封信,表达了他对从兄的思念之情。王珣,字元琳,东晋著名书法家王导之孙,王洽之子,与其父王洽并称“二王”。

1.2 《伯远帖》的艺术特点

《伯远帖》以其自然流畅、结构严谨、笔法多变而著称。王珣的行书笔法细腻,线条流畅,字与字之间连贯自然,富有节奏感。整篇作品既体现了行书的灵动性,又不失楷书的规范性,展现了王珣深厚的书法功底和独特的艺术风格。

1.3 《伯远帖》的历史价值

《伯远帖》不仅是王珣的代表作,也是东晋行书的典范之作。该帖保存完好,字迹清晰,为后世研究东晋书法提供了珍贵的实物资料。《伯远帖》的流传过程也颇具传奇色彩,曾经多次易主,最终被收入北京故宫博物院,成为国宝级文物。