马达西奇事件:一场被地缘政治撕裂的商业悲剧!

马达西奇事件:一场被地缘政治撕裂的商业悲剧!

马达西奇公司(Motor Sich)曾是苏联航空工业的明珠,被誉为“动力沙皇”。其产品覆盖全球120余国,D-18T涡扇发动机(安-124/225运输机动力核心)和米-26直升机的D-136涡轴发动机均是其代表作。

苏联解体后,乌克兰继承了这一工业遗产,但经济萎靡与技术流失使其迅速衰落。

2014年克里米亚危机后,俄乌关系破裂,马达西奇失去最大客户俄罗斯,订单锐减90%,陷入破产边缘。

此时,中国企业北京天骄航空提出收购计划:注资2.5亿美元,保留原技术团队,并在重庆设厂生产发动机。这一方案既能为马达西奇续命,又可助力中国突破航空发动机技术瓶颈,看似双赢。

美国视航空发动机为战略制高点,长期对中俄实施技术封锁。2017年,美国国家安全顾问博尔顿公开警告乌克兰:“若马达西奇落入中国之手,将威胁西方安全。”

此后,美国通过外交施压、经济援助捆绑(如承诺提供10亿美元贷款)等手段,迫使乌克兰政府干预交易。美方甚至提出由黑水公司(Blackwater)接盘,但最终无疾而终。

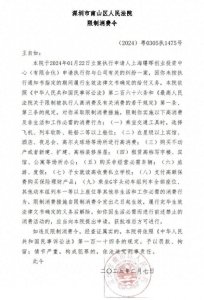

泽连斯基政府夹在美俄之间,选择倒向西方以求加入北约。2021年3月,乌克兰以“国家安全”为由,强行将马达西奇国有化,没收中企持有的56%股份。此举直接违反《中乌双边投资协定》,导致中方发起国际仲裁,索赔45亿美元。乌方明知违约代价巨大(需赔偿金额相当于其外汇储备的20%),却仍选择屈从美国,暴露出其外交政策的短视与脆弱。

乌克兰反垄断委员会以“反垄断”名义冻结交易,实为政治操弄。国际仲裁法院受理案件后,乌方不仅拒绝赔偿,反而于2022年进一步将公司收归国有,彻底毁约。这种将国内法凌驾于国际契约之上的行为,使其被德国总理默克尔批评为“破坏法治信誉”。

一、连锁反应:多方利益体的得失博弈

1. 乌克兰的自毁长城

- 经济代价:失去中国市场后,马达西奇订单枯竭,2023年产能利用率不足15%。乌克兰每年损失约7亿美元对华出口收入,且需承担天价赔偿,加剧其财政危机。

- 技术断代:核心技术人员流失至俄罗斯与中国,苏联时代的发动机技术传承断裂。扎波罗热工厂遭俄军轰炸后,生产能力几近瘫痪。

- 国际信誉崩塌:德国、土耳其等潜在投资者因担忧政策风险撤资,外国直接投资占GDP比例跌至0.2%以下。

2. 中国的“倒逼式突破”

尽管收购失败,但中国通过前期技术合作已吸收部分关键技术。2022年后,长江-1000A涡扇发动机等国产型号加速研发,2024年实现量产。马达西奇事件反而刺激中国航空工业加速自主化进程。

3. 美国的“战略胜利”与隐患

美国虽成功阻止技术转移,但其“长臂管辖”暴露双重标准:一方面指责中国“经济胁迫”,另一方面公然干预他国商业合约。此举引发欧盟警惕,德国明确反对将经济问题政治化,担心类似手段可能被用于对付欧洲企业。

二、事件背后的深层逻辑

1. 技术霸权与全球产业链重构

马达西奇事件折射出美国维护技术霸权的焦虑。航空发动机作为工业皇冠,其技术扩散可能动摇西方在高端制造业的垄断地位。美国通过“瓦森纳协定”等多边机制,构建技术封锁网络,而此次事件是其单边行动的延伸。

2. 小国的“代理人困境”

乌克兰的悲剧在于:其地缘价值远高于经济价值,成为大国博弈的棋子。泽连斯基政府试图以“反俄亲美”换取安全承诺,但美国仅提供有限军事援助,未兑现接纳其加入北约的承诺。马达西奇成为这种不对称关系的牺牲品。

3. 国际法体系的失效

海牙仲裁法院受理中企诉讼已逾三年,至今无实质进展。这表明,当大国利益介入时,国际商事仲裁机制往往失效。乌克兰以“主权豁免”抗辩,更凸显现行国际法对主权违约行为的无力约束。

三、余波未平:从商业纠纷到政治清算

2022年10月,乌克兰安全局以“叛国罪”逮捕马达西奇总裁博古斯拉耶夫,指控其向俄罗斯提供发动机。这一行动充满疑点:

- 时间蹊跷:俄乌冲突爆发后,马达西奇工厂处于乌军控制区,所谓“资敌”缺乏实证。

- 政治动机:博古斯拉耶夫曾力推中乌合作,且主张与俄谈判,其被捕被视作泽连斯基清除异己的举措。

事件进一步加剧马达西奇的崩溃。2024年,该公司负债超过50亿美元,生产线被拆解变卖,百年“动力沙皇”终成历史。

马达西奇事件揭示三大教训:

1. 技术自主是终极屏障:中国的应对表明,唯有自主研发才能摆脱“卡脖子”困境。

2. 小国需平衡外交:乌克兰的教训警示,过度依附单一强权将丧失战略自主。

3. 国际规则亟待改革:需建立更具约束力的跨国投资保护机制,防止政治干预商事。

这场始于商业合作、终于地缘撕裂的悲剧,终将成为全球化退潮时代的典型案例——当技术、资本与权力的三角关系失衡时,没有一方能独善其身。