三小时34万!手滑转账背后的人性深渊

三小时34万!手滑转账背后的人性深渊

"手机屏幕蓝光刺得眼睛发酸,手指颤抖着放大收款记录,冷汗顺着脖颈滑进发霉的工装领口——那数字比他预想的多了个零,就像命运多按了个死结。"

2024年7月,华中地区某市的张某在微信上向合作七年的猪肉供货商王某订购100件猪脚。这本是一笔总价34,100元的常规交易,却因转账时多按一个零,变成了一场吞噬半生积蓄的噩梦——341,000元瞬间划入对方账户。40通未接电话、23条带着红色感叹号的微信消息,以及最终被拉黑的结局,让张某瘫坐在堆满猪蹄的冷库里。他的银行账户余额定格在326.5元,那是准备给工人发工资的最后存款,而医院里,确诊白血病的女儿正等着30万元化疗押金。(案件来源:湖北枣阳市人民法院〔2024〕鄂0682民初XX号民事判决书)

这起案件撕开了移动支付时代最隐秘的伤口。法院审理发现,王某收到错误转账后,2小时内将30.69万元分批转至亲属账户,次日便用这笔钱购入宝马X5并飞往三亚度假(资金流向及消费凭证为据)。而张某提交的微信拉黑截图、女儿的病历本和工人集体讨薪的视频,在法庭上拼出一幅人性崩塌的图景。法官的判决书里藏着惊人真相:不当得利不仅要全额返还,恶意侵占者还需支付利息。正如主审法官所言:“这不是天上掉馅饼,是踩着别人血肉捡钢镚。”

数字时代,熟人间的信任成了最危险的陷阱。张某与王某的200多次微信转账记录(银行流水为证),抵不过一次“手滑”的代价。当王某的律师在法庭上辩称“客户主动转账应视为赠予”时(摘自庭审笔录),更多人的手机屏幕正上演相似剧情——菜市场摊主把收款码贴在油渍斑斑的围裙上,宝妈深夜眯着眼给房东转账,创业者在困倦中把“5500”输成“55000”……这些日常场景里,潜伏着34万次心跳骤停的危机。

法律虽最终判决王某返还全部款项并支付利息,但执行阶段曝出的残酷现实更令人窒息:王某早已转移财产,名下只剩空壳。张某为追债支付的5万元律师费、诉讼费,以及被迫低价抛售的200头生猪,都在印证经济学家的警告——电子支付让侵占成本趋近于零,却让维权成本指数级飙升。(数据来源:当事人提供的损失清单)

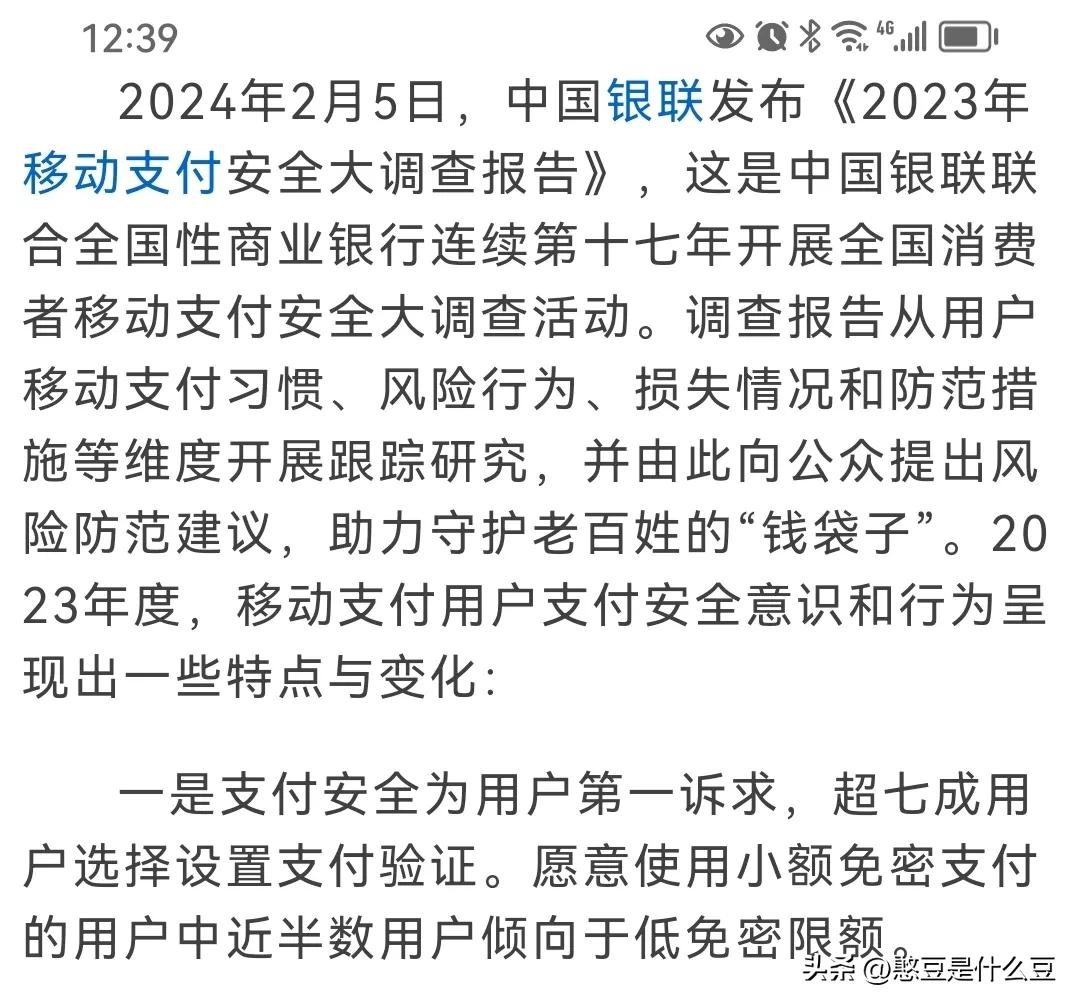

如今打开手机银行,你是否开启了大额转账人脸识别?是否保存了交易对象的身份证照片?是否知道微信转账备注的法律意义?央行2023年支付安全报告显示,开启二次验证可降低92%的误转风险,但超过60%的中小商户从未使用该功能。

血泪教训凝成三条生存法则

1.设置转账“后悔药”:所有支付APP开启“2小时延时到账”,这是追回误转资金的黄金窗口;

2. 交易必留“铁证”:微信注明“货款”性质,保存对方身份证正反面照片(《电子签名法》规定电子证据具备法律效力);

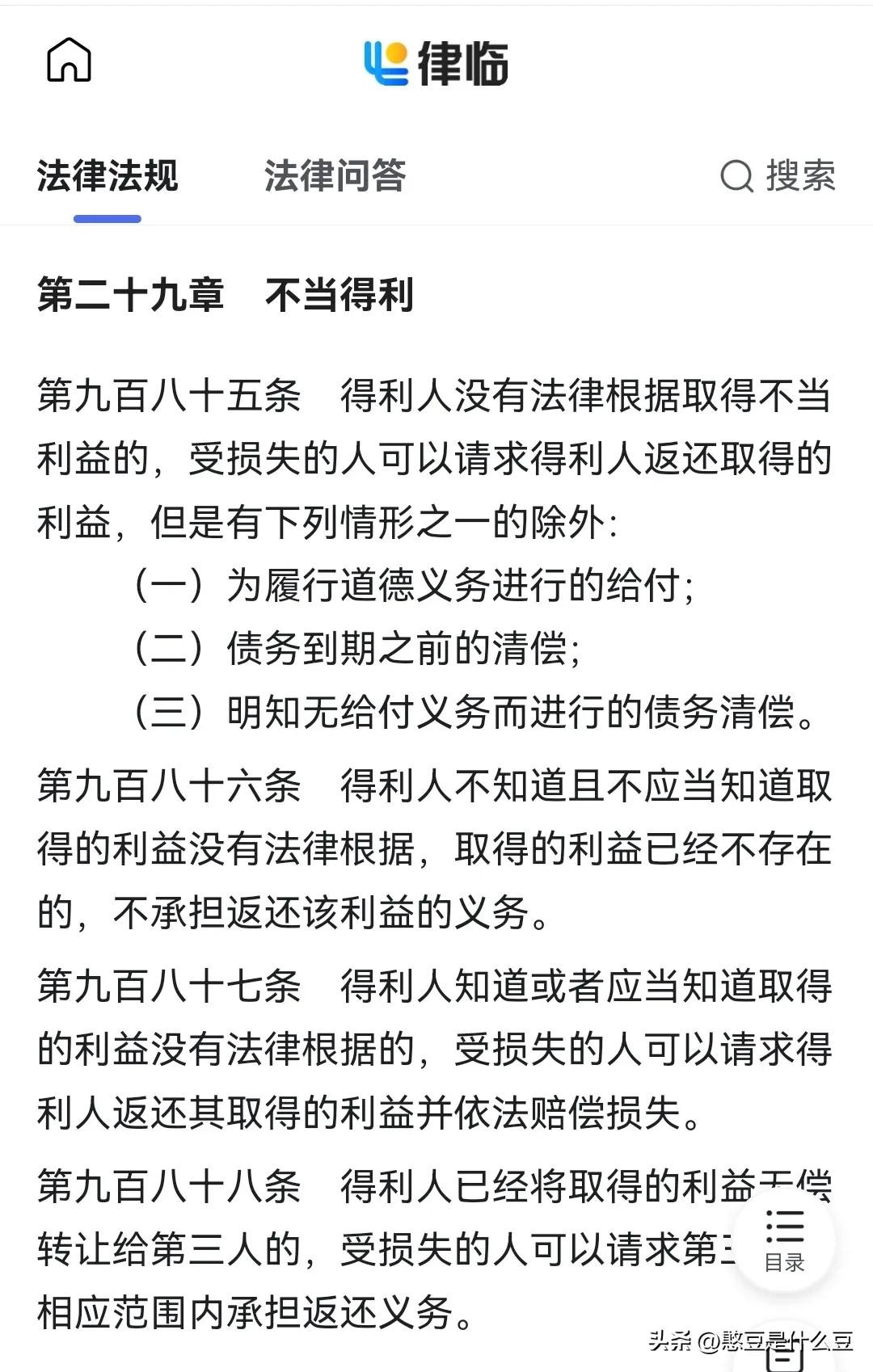

3. 遇险立即“止血”:发现误转立即报警,根据《民法典》第985条冻结账户,比起诉更关键的是阻止资金流失。

此刻,那个用赃款购买的宝马X5仍在高速飞驰,而医院走廊里,化疗机器的嗡鸣声不会等待正义的到来。当你读完这篇文章,不妨花三分钟检查手机设置——这可能是你人生中最有价值的180秒。

(本文案件细节及数据均来自湖北枣阳市人民法院公开判决书、庭审录像及当事人提供的银行流水、医疗证明)

#数码最前沿##电子支付# #转账陷阱# #民法典##创业避坑指南#

(此处已添加书籍卡片,请到今日头条客户端查看)