人物故事:童第周

人物故事:童第周

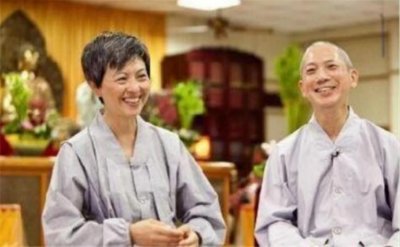

这是1973年一个春天的早晨。玫瑰色的晨光,透过明净的窗子,洒在实验台上,洒在晶莹的玻璃器皿上,也向实验室洒进一片春天的生机。

实验台上,解剖显微镜边,运动着一双灵巧的、充满活力的手正在进行一项奇妙的实验。古往今来,大自然曾经缔造了无数的生命,而这项实验将改变自然的遗传进程,幻化出一个新的、体现人的意志的生命!

和在医院里给人做手术之前脱衣服一样,这双手以惊人的准确和敏捷,用尖利的钢镊,夹住一个小米粒似的金鱼受精卵细胞一撕,那层包在外面、薄得不能再薄的卵膜,被剥得干干净净。啊,真是一种高超的技术!

显微镜下,又探来一根比绣花针还细的玻璃针,给这些脱去衣服的小家伙进行注射。用科学家的语言说,这是“在分子一级水平的研究”。这么高难度的手术,在半个小时内,要重复二三十次呢。

当我们把目光从这双手移向实验者的脸上时,坐在实验台前的却是一位两鬓银霜、年逾七旬的老人。他的眼神清澈如水,感情诚挚、热忱。这般年纪竟有一双青春常在的手,真是令人难以思议啊···

这时候,从实验室的另一端走来一位上了年纪的妇女,亲切地关照他:“你太累了,歇一歇吧!”老人感激地一笑:“不累,让我们准备好下一次实验吧。”

老人离开实验台,把用过的玻璃器皿收拾起来,放到水池里,仔细地刷洗着。他这双不甘停顿的手,又在做实验室里最不起眼的辅助工作了。

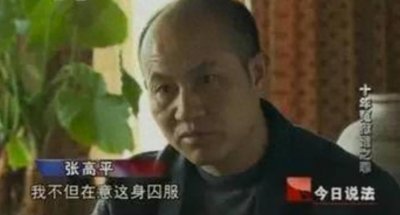

把一切都安排好,两位老人才有说有笑地并肩离开实验室。这两位老人就是我国生物界一对著名的老前辈,事业上的合作者,生活上的伴侣——中国科学院动物研究所的童第周教授和叶毓芬副教授。

凡是了解童老事迹的人,都知道一些有关他那双手的种种传说。四十多年前,年轻的童第周从上海复旦大学生物系毕业了,他满怀信心地想:中国人不是笨人,应该拿出东西来,为我们的民族争口气!

可是,在腐败的旧中国,内患外侮、水深火热,科学界更是一片凋零。结果,童第周连对口的工作都难以找到。

在亲友的资助下,他踏上远洋轮船,告别了祖国,奔赴遥远的欧洲。

他来到比利时的布鲁塞尔,在“布拉舍——达舍实验室”工作。他勤奋、刻苦,多思善断,在显微镜下,做当时外国人还不能做到的精细手术,展示了我们民族一双优秀的手。

他连续发表了几篇学术论文,通过了答辩,在欧洲获得了博士学位,得到同行们的高度赞扬。

童第周是把民族情感置于学术研究之上的人。当时有一个研究经济学的白俄罗斯人,和他住在一个房间里。有一天,当这个家伙躺在床上,用讥笑的口吻谈到中国人时,童第周愤怒地跳起来。

他严肃地对那个白俄罗斯人说:“别的不好比了,就比你和我。从明天起,我宁愿牺牲我的生物学研究和你一样去学经济。几年之内,看看我们两个谁先取得学位!”白俄罗斯人怯懦了。

这件事经过房东主妇的调解才算罢休。否则,今天也许我们不会在生物实验室里找到童老了。

在欧洲生物界,童第周已具备进一步深造的基础,但他心中时刻怀念祖国。他明知国内科学研究条件太差了,还是毅然回到阔别四年的故土,一边任教谋生,一边搞细胞分化的实验。

可是,抗日战争爆发了,他手头少得可怜的一些设备也毁于一旦。他来到了重庆附近的山村里。科学实验更困难了,灯光照明是显微镜下操作的起码条件,但这里有时却连电灯也没有。

为了改善照明条件,春夏相交,他便把显微镜搬到室外,头顶烈日,挥洒着汗珠,借阳光进行工作。

在阴霾的冬日,他忍受严寒,利用雪地微弱的反光,用一双冰冷的手顽强地操作。童第周就是在这样的环境中,磨炼出一双能干的手。

当时,热衷于研究中国科学发展史的英国人李约瑟来到中国,他跋山涉水,深入到内地的一个小镇上,专程拜访童第周。他惊异地说:“啊,原来你就是在这样情况下工作的呀!”

旧中国的深重灾难,煎熬着每一个正直的学者的心。1948年,当时任山东大学教员会主席的童第周,为了抗议反动当局对教员的虐待,投入了历时一个多月的罢课斗争,第一个在抗议书上签了名。

在中国共产党领导下,山东大学的学生冲上街头,展开“反饥饿,反迫害”的英勇斗争。童第周目睹反动军警的棍棒横飞,青年学生的热血洒在街头,这位生物学家的手紧紧攥成了拳头。

他和几位教员勇敢地走进阴森的警备司令部,和反动军警头子辩理,坚决要求释放被捕的青年学生。

在那些险恶的日子里,他的夫人叶毓芬和他形影不离,共同战斗。晚上,他们把孩子们安置睡了,和另外两个同事一起,在昏暗的灯光下,连夜剪辑被封锁的报道,散发邮件,争取各地声援。

当解放战争的炮火震撼着中国大地,祖国的天空即将破晓的时候,童第周正在美国游学。他从报刊上寻找有关中国战局急骤变化的各种消息,为自己的去与留做出最后的裁决。

童第周从伟大的中国共产党的身上,看到了一双拯救中华民族的巨手。他透过祖国大地迷漫的硝烟,看到了新社会升起的光芒。他毅然决然在全国解放前的三个月,返回了青岛,迎接祖国的灿烂黎明·

解放了,他像是面对一片沃土的耕夫,这双手从哪儿开始耕耘?在党的领导下,他认识到,只有把基础理论的研究,注入生产实际的土壤中,才能开出鲜艳的花朵。年近半百的童老,变得更加生机勃发了。

他担任了科研部门的领导,又被选为“人大”常委。在繁重的工作中,他仍把自己当作科研第一线的普通一兵。他着手研究稀有的海洋生物文昌鱼,揭示了无脊椎动物向脊椎动物过渡的奥妙,得到国际上的公认。

与此同时,童老还奔走在黄海之滨,寻找根治侵蚀船身的一种有害生物(船蛆)的办法,为保护千百条船舶而费尽心机。

多年来,在生物遗传学研究当中,摩尔根派基因学说深受重视。它认为,生物所以千差万别,主要是由细胞核中染色体化学成分来控制。所以许多外国生物学家主张在细胞核上做文章,向细胞核动干戈。

毛泽东同志的哲学思想,给童老和他的同事打开了新的视野。他们从辩证的角度研究生物的遗传性状。童老召集同志们商量,树雄心、立大志,要对遗传规律的认识,探索一条新航道。

1972年,美国费城坦普尔大学生物系教授牛满江来华探亲时,参观了中国科学院动物研究所实验室,受到童老和他的同事们的热情欢迎。

牛满江教授是研究生物化学的,这项科研项目与细胞学、遗传学的密切配合是当作吧!”童老也非常高兴,表示赞同。

在我国党和政府支持下,童老向牛满江教授发出了邀请。他们选择鱼类中的一对近亲——金鱼和鲫鱼,作为基础理论研究的第一步实验对象。

这个富有意义的研究项目便在1973年的春天开始了。每天清晨,紫色的晨曦给中关村林荫大道洒下第一线霞光,童老便和叶毓芬同志从白杨深处并肩走来。

这时离上班时间还差一两个小时呢!童老走进研究所,总是先到实验鱼场来。

万物峥嵘的春天,也是金鱼繁殖的季节。水池里,一尾尾金鱼晃着红玛瑙似的头冠,拖着漂亮的纱裙,尽情地追逐。

这情景,在以养鱼为消遣的人看来,也许是一种赏心悦目的享受,而童老却没有这种闲情逸致。金鱼一般清晨6点产卵,需要精心地照料,稍有不慎,就延误了一天的实验。

那些年轻的“母亲们”就要排卵了,随之而来的是一场争分夺秒的战斗。童老立刻返回实验室,准备好解剖显微镜。

在邻近的生化实验室里,童老的助手们经过一系列复杂的提纯,从鲫鱼的卵细胞里取得一种化学成分——信息核糖核酸,把它送到童老的手边。

这种纯清的液体,经过童老那双绝妙的手,在解剖显微镜前,被注入了金鱼的受精卵细胞质内。

为了并行不悖地对比,实验需要一批接一批地进行,一口气就得干八九个小时。童老的腰疼了、背酸了,肚子一再提出“抗议”,可他还要保持身子不动、手不颤。这是何等沉重的负担啊!

科研工作的一个特点,就在于它的连续性,不可中断。童老做完实验,匆匆回到家,吃下两片馒头,喝下一碗稀饭,又连忙离开家。

回到实验室以后,童老静静地观察胚胎发育中的每一个细微的变化。这是一项有条不紊的工作,同样需要精力的高度集中。

当工作结束时,童老这才发现,窗外已是夜色沉沉、繁星满天了。他顽强地工作,几个月当中,几乎没有一个星期天休息。

童老的子女见他人累得消瘦了,心疼地劝说:“您要注意身体,具体工作多请别人做做吧!”童老摇摇头:“建设社会主义要靠一双手,不能靠嘴巴!自己不动手,怎去指导人家?再说别人和我一样忙啊!”

童老深知科研事业是集体的力量和智慧的聚合。他把自己时刻摆在集体当中,在他的周围,也的确有一个令人羡慕的、亲密无间的班子。童老高兴地对同志们说:“我感到幸运的是,我们这个班子始终没有被打散!”

少说空话,多做工作,是这个集体的共同气质。夜深了,人静了,每当眺望生物研究所大楼时,很多窗口都射出迟迟不熄的灯光,每一盏灯光都仿佛是一颗和童老一样燃烧着的心。

春天的脚步刚迈过去,绚丽的初夏来临了。第一年的研究工作进展得比较顺利,那些在手术杯中的小生命渐渐长大了,童老适时把它们移到碧水粼粼的鱼池里。

这些小家伙中,有的产生了奇妙的变异——披着一身金光灿灿的鳞片,脱去了长长的纱裙,长出了一条单尾,尾巴又那样直峭、锋利。与金鱼母亲相比,平添了几分矫健而洒脱的丰采。

这项实验的成功,说明从细胞质中提取的信息核糖核酸,对改变生物的遗传性状,也能起到显著的作用。经过统计,共获得了百分之三十三的单尾鱼。外行人看来,这是个枯燥的数字,但童老和他的同志们却看到了美丽的憧憬。

谁会想到,此刻“四人帮”正在阴谋策划篡党夺权的罪恶勾当,在全国各条战线掀起一股夹风带雨的浊浪。实验工作被迫中断了。牛满江教授从大洋彼岸一连来了十封信,童老都无法答复,心中非常烦闷。

事态的变化使人担心,童老随时可能被人戴上“洋奴哲学”的帽子,离开他的实验室。这对他来讲实在太沉重了。他面色苍白了,血压在上升。

同志们把童老送进医院看病,诊断书清楚地表明他的健康状况在恶化。大伙儿和童老的夫人叶毓芬替他捏了一把汗,都在琢磨着,童老经得住这样的打击吗?他在想什么?怎么安慰他?

童老没有垮下来,他离开医院后又回到了实验室。他站直身,挥动着那双辛劳的手对同志们说:“他们这样搞,无非是不想让我工作,那可不行,他们说他们的,我们干我们的。”

童老和牛满江教授的协作虽然暂时中断了,但是这个科研项目并未中断。为了贯彻周总理关于加强基础理论研究的指示,童老和几位同志来到武汉水产研究所,这里的同志们热情地欢迎他们。

风景秀丽的珞珈山,波光潋滟的东湖水,使童老的心境为之一新。在这里,他们着手在鲤鱼和鲫鱼之间进行细胞核移植的实验,结果证明也成功了。

童老还把蝾螈中提取的脱氧核糖核酸,注射到金鱼的受精卵细胞内,在显微镜下,居然长出一个像两栖动物那样的平衡器来。这证明,改变生物遗传性状的研究在不同“种”、不同“属”、不同“纲”之间,都取得了一定的效果。

1976年,童老的科研项目进入了第四个春天。这年春天显得特别冷。三月时节,还落下一场雪。童老和叶毓芬同志清早照常去上班,他们迈着艰难的步子,在大道上留下两行长长的脚印··

叶毓芬同志走进实验室,同志们发觉她脸色很不好,劝她回家去休息。她笑着说:“今天是阴天,可能我的老毛病关节炎又犯了。没关系,搞搞工作对身体更好。”

叶毓芬同志把实验器材收拾好,又取出一本厚厚的书在桌上看起来。

叶毓芬也是一位优秀的生物学家,她也有一双灵巧的手和一颗赤诚的心。除工作外,她的肩上又多挑了一副照顾童老和抚育子女的重担,早已积劳成疾。她自己轻轻地捶着隐隐作痛的后背,不愿麻烦其他同志。

当天晚上,叶毓芬的病情突然恶化,经医生诊断,不是风湿性关节炎,而是冠心病放射的心绞痛。医院立即组织力量对她进行抢救。

没几天,叶毓芬同志永远地合上了眼睛···这个打击实在太突然了,童老禁不住流下了泪水。他呜咽着对组织上说:“我失去了一个很好的助手···”

童老回到家中,感到一切都不习惯,看看自己脱下的衣服,看看寂静的饭桌,看看写字台上堆积如山的信件(这些信件以前一律由叶毓芬处理)。这一切更加重了童老对夫人的思念之情。

童老的不幸摆上了动物研究所党委的议事日程,同志们也向他伸出了热情的手,采取了有效措施,使童老从个人的悲痛中走了出来。重要的科研任务在等待着他,他决心挑起两个人的担子,他那火一样的献身精神仍在燃烧。

1976年10月,我国政治上的,还有科学事业的大好春光又到来了。他表示要为实现祖国的四个现代化贡献全部智慧和力量。

同年8月16日,中央领导同志接见了前来我国进行短期工作的牛满江教授,接见时童老也在座。领导同志无微不至的关怀、语重心长的嘱托,更激发了童老干工作的信心和劲头。