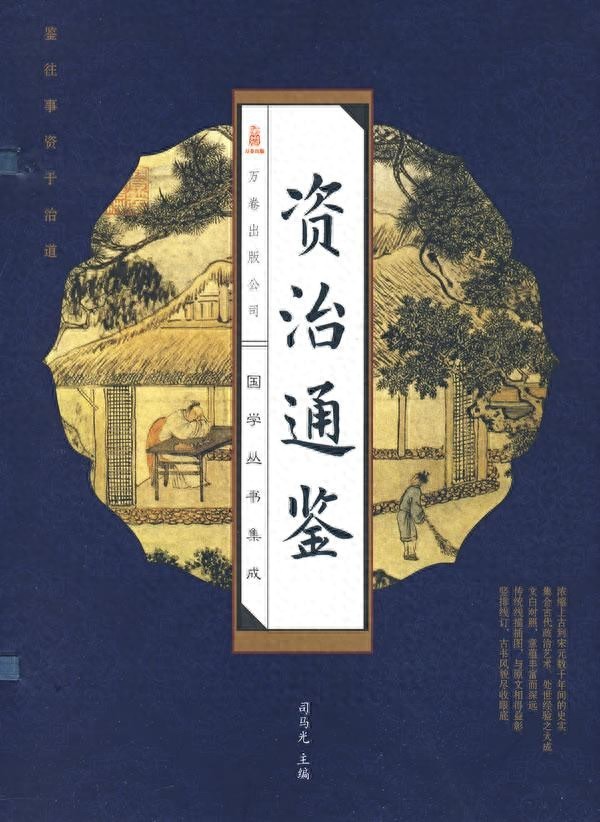

资治通鉴:形势永远比人强,信心比黄金更值钱

资治通鉴:形势永远比人强,信心比黄金更值钱

引言:感悟历史智慧

在历史的长河中,《资治通鉴》宛如一座智慧的宝库,无数英雄豪杰、帝王将相的故事在其中上演。当我们翻开这部巨著,仿佛能看到那些波澜壮阔的历史画面,感受到古人在面对复杂局势时的智慧与抉择。

在众多的历史故事中,“形势永远比人强,信心比黄金更值钱” 这句话显得尤为深刻。它就像一条无形的线,串联起了无数的历史事件,让我们看到了在历史的洪流中,个人的命运与时代的形势是如何紧密相连的。 今天,就让我们一同走进《资治通鉴》,探寻其中蕴含的智慧,感受形势与信心的力量。

形势之力:时代洪流中的命运转折

(一)刘秀兄弟的逆袭

西汉末年,王莽篡汉,建立新朝,推行了一系列不切实际的改革,导致天下大乱,民不聊生。在这个动荡的时代,刘秀和他的兄长刘縯,虽身为汉室宗亲,却因汉武帝时期推行的 “推恩令”,家族逐渐没落,到他们这一代时,已沦为普通平民。

刘秀为人谨慎,勤于农事,而他的兄长刘縯则慷慨侠义,心怀大志,常以刘邦自比,对刘秀只知务农的行为颇为不满 。然而,时代的洪流将他们推向了历史的舞台。当时,各地农民起义风起云涌,绿林军、赤眉军等势力纷纷崛起。刘縯看到了推翻王莽政权的机会,他散尽家财,召集了一批志同道合的人,准备起兵。刘秀起初虽有所犹豫,但在兄长的影响下,也决定投身其中。

他们加入了绿林军,凭借着汉室宗亲的身份和出色的领导才能,逐渐在起义军中崭露头角。昆阳之战,无疑是他们命运的重大转折点。在这场战役中,王莽派出了四十万大军,企图一举消灭绿林军。而绿林军一方,守城的军队加上刘秀外出调集的援兵,总数不过两万余人。双方兵力悬殊,形势对绿林军极为不利。

面对如此绝境,刘秀展现出了非凡的勇气和智慧。他先是率领十三名骑兵,趁夜突出重围,到周边郡县调集援兵。而后,他又亲自率领三千敢死队,冲击王莽军队的中军大营。在刘秀的鼓舞下,绿林军士气大振,内外夹击,竟然奇迹般地击败了王莽的四十万大军。昆阳之战的胜利,不仅为绿林军推翻王莽政权奠定了基础,也让刘秀声名远扬。

然而,随着势力的壮大,绿林军内部的矛盾也逐渐凸显。更始帝刘玄忌惮刘縯、刘秀兄弟的威望和实力,设计杀害了刘縯。刘秀深知此时自己实力尚弱,无法与刘玄抗衡,于是他强忍悲痛,主动向刘玄请罪,表现得极为恭顺。刘玄见刘秀如此,便放松了对他的警惕,还派他去河北招抚各州郡。

刘秀到了河北后,如鱼得水。他充分发挥自己的政治才能,广纳人才,安抚百姓,逐渐在河北站稳了脚跟。他先后击败了王郎、铜马等势力,收编了大量的军队,实力大增。此时的刘秀,已经具备了争夺天下的资本。

公元 25 年,刘秀在鄗南称帝,建立东汉。随后,他又经过多年的征战,先后消灭了赤眉军、刘永、张步等割据势力,最终统一了天下,结束了多年的战乱。刘秀从一个普通的平民,成为了一代开国皇帝,他的成功,固然离不开自身的努力和才能,但更重要的是,他顺应了时代的潮流,抓住了历史赋予的机遇。在王莽篡汉、天下大乱的形势下,刘秀凭借着汉室宗亲的身份和卓越的领导才能,顺应民心,举起了恢复汉室的大旗,得到了广大百姓和士人的支持。他的故事,充分说明了形势对个人命运的巨大影响。在历史的洪流中,个人的力量是渺小的,只有顺应形势,才能乘风破浪,实现自己的抱负。

(二)任敖的仕途转折

在《资治通鉴》中,还有一个人物的经历也深刻地体现了形势的力量,他就是任敖。任敖是沛县人,秦朝时期曾担任沛县狱吏,与刘邦交情深厚。当年,刘邦因事逃亡,他的妻子吕雉被官府逮捕入狱,在狱中遭受了狱吏的不善对待。任敖与刘邦素有交情,见此情景,怒不可遏,出手击伤了看管吕雉的小吏,保护了吕雉。

后来,刘邦起兵反秦,任敖以宾客身份追随,担任御史,为刘邦坚守丰邑两年。刘邦被封为汉王之后,任敖晋升为上党郡守。在任上,他兢兢业业,坚守城池。汉高祖十年,陈豨反叛,进攻上党郡,任敖在缺兵少粮的情况下,顽强坚守,一直等到周勃率军平定陈豨叛乱。因功,他被封为广阿侯。

任敖本以为自己的人生巅峰就是封侯,然而,命运的转折总是在不经意间到来。公元前 195 年,汉高祖刘邦驾崩,汉惠帝刘盈登基,吕雉被尊为太后,从此权倾天下。吕雉掌权后,开始对朝廷人事进行大换血,她大肆提拔自己的亲信和对自己有恩的人。这时,她想起了多年前在狱中对自己有救命之恩的任敖 。于是,吕雉大笔一挥,任命任敖为御史大夫。在汉朝初年,御史大夫负责监察百官,辅佐丞相,相当于副丞相,是朝廷中的高官。任敖从一个普通的郡守,一跃成为御史大夫,可谓是平步青云。

任敖的这次仕途转折,并非偶然。他早年对吕雉的恩情,在吕雉掌权的形势下,成为了他飞黄腾达的契机。如果没有吕雉掌权这一形势的变化,任敖可能一辈子都只是一个普通的侯爵,难以达到御史大夫这样的高位。这也让我们看到,在历史的进程中,形势的变化往往能够改变一个人的命运轨迹。一个小小的善举,在合适的形势下,可能会带来意想不到的回报。

(三)顺应形势的智慧

刘秀和任敖的故事,让我们深刻地认识到,在历史的大势面前,个人的力量往往是微不足道的。顺应形势,就能顺势而为,获得成功;逆势而行,则可能被时代的浪潮所淹没。

在现实生活中,我们也常常面临各种形势的变化。科技的飞速发展、社会的变革、政策的调整,这些都可能对我们的生活和事业产生深远的影响。我们要学会像刘秀和任敖一样,敏锐地洞察形势的变化,把握机遇,做出正确的决策。当我们看到时代的发展趋势时,要勇于投身其中,积极适应变化,不断提升自己的能力,以应对各种挑战。只有这样,我们才能在这个瞬息万变的世界中立于不败之地,实现自己的人生价值。 正如古人所说:“识时务者为俊杰。” 在历史的长河中,我们都是渺小的个体,但只要我们能够顺应形势,抓住机遇,就一定能够创造出属于自己的辉煌。

信心如金:困境中坚守的力量

(一)商鞅变法:以信立国

在战国时期,各国纷争不断,秦国原本是一个相对落后的国家。秦孝公为了改变秦国的命运,决心进行变法图强。他广纳贤才,商鞅就是在这个时候来到了秦国。

商鞅向秦孝公提出了一系列变法的主张,包括废除井田制、奖励耕织、推行县制、奖励军功等。这些措施旨在打破旧有的贵族特权,激发民众的积极性,增强国家的实力。然而,变法的实施面临着巨大的挑战。当时的秦国,旧贵族势力强大,他们习惯了旧有的制度和特权,对变法充满了抵触情绪。而且,普通民众对变法也持怀疑态度,他们担心变法只是一时的政策,不会真正给他们带来好处。

为了取信于民,商鞅想出了一个办法。他在国都的南门立下一根三丈长的木头,然后发布告示:“谁能把这根木头搬到北门,就赏赐十金。” 百姓们都觉得这件事很奇怪,一根木头,从南门搬到北门,轻而易举,怎么可能得到如此丰厚的赏赐?大家都在观望,没有人相信这是真的,也没有人愿意去尝试。

商鞅见此情景,又把赏金提高到了五十金。重赏之下,必有勇夫。终于,有一个人站了出来,他扛起木头,将其从南门搬到了北门。商鞅立刻兑现了承诺,当众赏赐给他五十金。这件事很快就在秦国传开了,百姓们都看到了商鞅的诚信,也开始相信变法是真的会给他们带来好处。

通过徙木立信,商鞅成功地赢得了百姓的信任,为变法的顺利推行奠定了基础。此后,商鞅的变法得以顺利实施。在变法的推动下,秦国的经济迅速发展,农业生产得到了极大的提高,国家的财政收入也大幅增加。军队的战斗力也得到了显著提升,士兵们为了获得军功和赏赐,在战场上奋勇杀敌。秦国逐渐走向富强,为后来秦始皇统一六国奠定了坚实的基础。

商鞅变法的成功,充分证明了信心的重要性。在变法的过程中,商鞅不仅要面对旧贵族的反对,还要消除民众的疑虑。他通过徙木立信的方式,让民众对变法充满信心,相信变法能够给他们带来更好的生活。这种信心,激发了民众的积极性和创造力,使他们愿意支持和参与变法。正是因为有了民众的信心和支持,商鞅变法才能克服重重困难,取得最终的成功。

(二)淝水之战:信心铸就奇迹

时间来到东晋时期,前秦在苻坚的领导下,统一了北方大部分地区,国力强盛。苻坚野心勃勃,妄图一举消灭东晋,实现全国统一。于是,在公元 383 年,他亲率大军南下,进攻东晋。前秦军队号称百万,而东晋方面,能够调动的兵力只有八万左右,双方兵力悬殊。

面对如此强大的敌人,东晋朝廷内部弥漫着恐惧和绝望的情绪。许多人认为,东晋根本无法抵挡前秦的进攻,灭亡只是时间问题。然而,以谢安为首的一些大臣却保持着坚定的信心。他们深知,在这种危急关头,信心是最为重要的。只有保持信心,才能稳定军心,鼓舞士气,找到战胜敌人的方法。

谢安临危不乱,他冷静地分析了敌我双方的形势。他知道,前秦军队虽然人数众多,但内部存在着诸多问题。前秦是由多个民族组成的政权,各民族之间矛盾重重,人心不齐。而且,前秦军队长途跋涉,疲惫不堪,战线拉得过长,后勤补给也面临着困难。而东晋军队虽然人数较少,但他们熟悉南方的地形和气候,并且有着保卫家园的决心和信念。

基于这些分析,谢安制定了正确的战略和战术。他任命谢石为征讨大都督,谢玄为前锋都督,率领八万北府兵迎战前秦。北府兵是东晋的精锐部队,他们经过严格的训练,战斗力极强。谢玄充分发挥北府兵的优势,采取了主动出击的策略。在洛涧之战中,他派部将刘牢之率领五千北府兵,趁夜偷袭前秦的前锋部队,取得了首战的胜利。这一胜利,极大地鼓舞了东晋军队的士气,也让前秦军队的士气受到了打击。

随后,东晋军队与前秦军队在淝水两岸对峙。苻坚登上寿阳城头,看到东晋军队阵容严整,士气高昂,心中不禁有些畏惧。他看到八公山上的草木,都以为是东晋的士兵,这就是成语 “草木皆兵” 的由来。此时,谢玄抓住时机,派人向前秦军队提出了一个建议:前秦军队向后撤退,让出一片空地,让东晋军队渡过淝水,然后双方进行决战。苻坚认为这是一个机会,他想趁东晋军队渡河的时候,发动突然袭击,一举消灭东晋军队。于是,他同意了谢玄的建议。

然而,苻坚没有想到,他的军队在后退的过程中,出现了混乱。东晋降将朱序在阵后大喊:“秦军败了!秦军败了!” 前秦军队本来就人心惶惶,听到这句话后,以为真的战败了,于是纷纷逃命。东晋军队趁机渡过淝水,发起了猛烈的攻击。前秦军队彻底崩溃,苻坚也在混乱中中箭受伤,狼狈逃窜。

淝水之战,东晋以少胜多,创造了战争史上的奇迹。这场战役的胜利,离不开东晋军队的勇敢和智慧,更离不开他们坚定的信心。在面对强大的敌人时,东晋军队没有被恐惧所吓倒,他们相信自己能够战胜敌人,保卫家园。这种信心,让他们在战场上发挥出了最大的战斗力,创造了以少胜多的辉煌战绩。

(三)信心支撑下的前行

商鞅变法和淝水之战的故事,让我们深刻地认识到,信心是一种强大的力量。在个人的成长道路上,我们难免会遇到各种困难和挫折。有时候,这些困难看起来似乎无法克服,我们可能会感到迷茫和绝望。但是,只要我们保持信心,相信自己的能力,就一定能够找到解决问题的方法,战胜困难,实现自己的目标。

同样,对于一个国家来说,信心也是至关重要的。在国家面临危机和挑战的时候,只有全体人民团结一心,充满信心,才能凝聚起强大的力量,共同克服困难,推动国家的发展。正如温家宝总理所说:“信心比黄金更重要。” 在经济危机、自然灾害等困难面前,只要我们坚定信心,就没有什么能够阻挡我们前进的步伐。 让我们从历史中汲取智慧和力量,在面对困难时,保持坚定的信心,勇往直前。相信在信心的支撑下,我们一定能够创造出更加美好的未来。

形势与信心的交织

(一)相互作用的关系

形势与信心,犹如一对紧密相连的孪生兄弟,在历史的舞台上相互影响、相互作用。形势是客观存在的环境和条件,它是时代的背景,是历史发展的潮流。而信心则是人们内心的信念和力量,它是面对困难时的勇气,是追求目标时的执着。

形势对信心有着重要的影响。当形势一片大好时,人们往往充满信心,积极进取,敢于追求更高的目标。就像在唐朝贞观年间,唐太宗李世民实行了一系列开明的政策,政治清明,经济繁荣,社会稳定。在这样的形势下,百姓安居乐业,对未来充满了信心,整个国家呈现出一片生机勃勃的景象。相反,当形势不利时,人们的信心可能会受到打击,产生恐惧和焦虑的情绪。比如在明朝末年,政治腐败,社会动荡,农民起义频繁,外有强敌入侵。在这种严峻的形势下,许多人对国家的前途感到绝望,信心全无。

然而,信心也并非完全被动地受形势影响,它反过来也能对形势产生重要的作用。坚定的信心能够激发人们的潜能,让人们在困境中不屈不挠,努力寻找解决问题的方法,从而在一定程度上改变不利的形势。就像在抗日战争时期,中国面临着日本侵略者的强大攻势,形势十分危急。但是,中国人民并没有被吓倒,他们怀着坚定的抗日信心,团结一致,浴血奋战。这种坚定的信心,激发了全国人民的爱国热情和战斗意志,最终经过艰苦卓绝的斗争,取得了抗日战争的胜利,改变了中国被侵略、被奴役的命运。

(二)历史中的例证

在历史的长河中,有许多事例都充分说明了形势与信心之间的这种相互作用关系。比如,在秦末农民起义中,陈胜、吴广本是普通的农民,在秦朝的暴政统治下,他们生活困苦,毫无出路。当时的形势对他们来说极为不利,秦朝的军队强大,统治严密,要想反抗谈何容易。但是,陈胜却有着坚定的信心,他不甘心被压迫,说出了 “王侯将相宁有种乎” 的豪言壮语。他的信心感染了吴广和其他农民,他们毅然发动了起义。虽然他们最终没有完成推翻秦朝的大业,但是他们的起义却点燃了反秦的烽火,引发了全国范围内的农民起义浪潮,极大地动摇了秦朝的统治基础。陈胜、吴广在不利的形势下,凭借坚定的信心,改变了历史的走向。

再比如,在三国时期,曹操率领大军南下,企图一举消灭孙权和刘备的势力,统一全国。当时,曹操的军队号称八十万,而孙权和刘备的联军兵力远远不及。形势对孙刘联军极为不利,许多人都认为他们必败无疑。然而,诸葛亮和周瑜等将领却保持着坚定的信心。他们冷静分析形势,制定了正确的战略战术,采用火攻的计策,在赤壁之战中大败曹操。赤壁之战的胜利,不仅奠定了三国鼎立的基础,也让孙权和刘备的势力得以保存和发展。在这场战役中,孙刘联军在形势不利的情况下,凭借坚定的信心和正确的决策,创造了以少胜多的奇迹,改变了当时的政治格局。

相反,历史上也有许多因为在形势大好时缺乏信心而错失良机的事例。比如,在鸿门宴上,项羽拥有绝对的优势,刘邦的命运完全掌握在他的手中。当时的形势对项羽来说非常有利,他完全有能力除掉刘邦,统一全国。然而,项羽却犹豫不决,缺乏信心,没有听从谋士范增的建议,放走了刘邦。后来,刘邦逐渐发展壮大,与项羽展开了长达四年的楚汉之争。最终,项羽在垓下之战中战败,自刎乌江,失去了天下。项羽在形势大好时,因为缺乏信心和果断的决策,错失了统一天下的良机,令人扼腕叹息。

对当下的启示

(一)把握时代脉搏

在当今时代,科技进步日新月异,社会发展一日千里。从人工智能的广泛应用,到 5G 技术的普及,再到新能源产业的蓬勃发展,这些新兴的科技和产业正在深刻地改变着我们的生活和工作方式。我们要像古人一样,敏锐地洞察时代的脉搏,把握时代发展的趋势。

一方面,我们要关注国家的政策导向和战略布局。国家的政策往往会引导资源的流向和产业的发展方向。例如,近年来,我国大力推动 “双碳” 目标,这为新能源、节能环保等相关产业带来了巨大的发展机遇。许多企业和个人敏锐地捕捉到了这一趋势,积极投身其中,不仅为国家的发展做出了贡献,也实现了自身的价值。

另一方面,我们要关注科技的发展动态和创新成果。科技是第一生产力,每一次科技的重大突破都会催生新的产业和商业模式。比如,互联网的发展让电商、社交媒体、在线教育等行业应运而生;人工智能的发展则为智能家居、智能医疗、自动驾驶等领域带来了无限的可能。我们要保持对科技的好奇心和求知欲,不断学习新知识,掌握新技能,以便在科技变革的浪潮中抢占先机。

(二)坚定信心前行

在生活中,我们难免会遇到各种困难和挫折,如工作的压力、生活的困境、人际关系的矛盾等。这些困难可能会让我们感到沮丧、焦虑和无助,甚至会动摇我们的信心。但是,我们要知道,困难和挫折是人生的常态,它们并不可怕,可怕的是失去信心。我们要像商鞅、谢安等古人一样,在困境中坚定信心,勇往直前。

当我们遇到困难时,首先要冷静下来,分析问题的原因和本质,寻找解决问题的方法。不要被困难的表面现象所吓倒,要相信自己的能力和智慧,相信自己一定能够克服困难。同时,我们要保持积极乐观的心态,用乐观的心态去看待问题,用积极的行动去解决问题。乐观的心态能够让我们更加从容地面对困难,激发我们的潜能,让我们在困境中看到希望的曙光。

此外,我们还可以从身边的人和事中汲取力量。当我们感到信心不足时,可以向家人、朋友倾诉,寻求他们的支持和鼓励。他们的关心和帮助能够让我们感受到温暖和力量,增强我们战胜困难的信心。我们也可以学习那些成功人士的经验和精神,他们在面对困难时的坚定信念和顽强毅力,能够激励我们不断前进。

结语:铭记历史,展望未来

《资治通鉴》这部宏伟的史书,为我们展现了一幅波澜壮阔的历史画卷,让我们看到了形势与信心在历史进程中的重要作用。从刘秀顺应形势成就帝业,到任敖因形势变化而平步青云;从商鞅以信立国推动变法成功,到东晋凭借坚定信心在淝水之战中创造奇迹,这些历史故事都深刻地告诉我们,形势虽不可控,但我们可以顺应它;信心虽无形,却能给予我们无穷的力量。

在当今时代,我们面临着前所未有的机遇和挑战。科技的飞速发展、社会的深刻变革,让我们的生活充满了不确定性。但只要我们能够把握时代脉搏,坚定信心,就一定能够在这个充满挑战的时代中取得成功。