高级政治玩家唐代宗李豫——从宦官手中的提线木偶到重掌最高皇权

高级政治玩家唐代宗李豫——从宦官手中的提线木偶到重掌最高皇权

高级政治玩家唐代宗李豫——从宦官手中的提线木偶到重掌最高皇权

从王子到傀儡:李豫的早年生涯

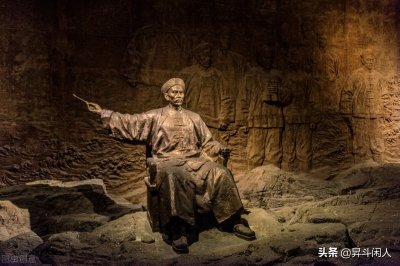

在公元762年那个风雨飘摇的年代,年仅36岁的李豫在长安城内继承了一个摇摇欲坠的帝位。这位唐肃宗之子,玄宗皇帝之孙,虽然出身显赫,却不得不在宦官李辅国等人的"护卫"下登基,沦为大唐历史上第一个被宦官扶持的傀儡皇帝。然而,这位表面谦和、内心深沉的君主,凭借其过人的政治智慧,在短短十七年间上演了一场惊心动魄的夺权大戏。他巧妙利用宦官集团内部矛盾,先后铲除了"尚父"李辅国、"十郎"程元振、"天下观军容使"鱼朝恩三大权宦,以及权相元载,最终从提线木偶蜕变为一代明君。虽然他的统治为大唐带来了短暂的喘息之机,但也在无意中为藩镇割据埋下了祸根。这位在历史长河中鲜为人知的帝王,用其精湛的权术谱写了一曲荡气回肠的政治逆袭之歌。

太子之子终成天子业

公元726年,一位注定与大唐命运紧密相连的皇孙降生了。他就是李俶,唐玄宗之孙,太子李亨的长子。在这个贵胄之家,小小的李俶展现出过人的天资与勤奋,他精通儒家经典,举止端方得体。

玄宗对这个聪慧的孙儿格外喜爱,在李俶年仅十五岁时便将其封为广平郡王。这位未来的帝王在少年时代就表现出仁孝宽厚的品格,同时也展现出杀伐决断的魄力,最难得的是他善于隐藏喜怒,不轻易表露情绪。

天有不测风云,人有旦夕祸福。公元755年,一场巨大的政治风暴席卷大唐,安禄山在范阳举兵造反,一场持续八年的战乱就此拉开序幕。年仅十九岁的李俶不得不随祖父玄宗逃往成都避难。

命运的齿轮在马嵬驿发生了转折,兵变之后,李俶与玄宗分道扬镳,选择追随父亲李亨北上。这个选择为他日后的政治生涯埋下伏笔。李亨在灵武称帝后,立即任命李俶为天下兵马元帅,率军迎击叛军。

在李泌、郭子仪等能臣的辅佐下,唐军转危为安,于757年相继收复长安、洛阳两京。这场胜利为李俶赢得了极高的声誉,次年他被立为皇太子,并以"豫州献嘉禾"的祥瑞为由,改名为李豫。

然而,权力的游戏从来都不会一帆风顺。此时的朝廷早已暗流涌动,在李亨的纵容下,以李辅国、程元振为首的宦官集团迅速崛起,成为朝堂新的政治力量。他们掌握中央禁军,控制军队大权。

朝堂之上,李辅国已然成为大唐历史上第一个宦官宰相,他们这个集团专权跋扈,打击异己。宫廷内外,他们先是联合张皇后架空肃宗,随后又在皇位继承问题上与张皇后产生激烈矛盾。

公元762年,一场惊心动魄的政变改变了所有人的命运。张皇后密谋废黜李豫,却被李辅国识破。他与程元振联手调集禁军,闯入宫中将张皇后、越王一党杀害。可怜的肃宗李亨因惊吓过度,竟在当晚驾崩。

就这样,李豫在宦官集团的推立下登上皇位,成为唐代宗。这位新皇帝的处境十分微妙,他虽贵为天子,却必须依靠宦官的势力维持统治。这种局面注定不会长久,一场席卷朝野的权力较量即将展开。

(文章结束)

巧施计谋除李辅软硬兼施毙

新皇帝的日子并不好过,身为帝王却要对一个宦官俯首称臣。李辅国倚仗自己的功劳,在朝堂上目中无人,竟然对李豫说:"大家但内里坐,外事听老奴处置。"

这种局面让李豫难以忍受,但形势比人强,他的皇位就是在宦官的刀剑"保护"下坐上去的。无奈之下,李豫只得委曲求全,表面上对李辅国恭敬有加,尊称他为"尚父",朝廷大小事务都要与他商议。

李辅国这个宦官可不是等闲之辈,自安史之乱以来,他历任元帅府行军司马、开府仪同三司、知内侍省事等要职。他手中握有禁军大权,朝臣上奏的内容必须经过他的手才能递交给皇帝。

就连宰相想见皇帝都必须通过李辅国的安排,皇帝的诏书也需要他的署名才能生效。萧华这位宰相就因为反对李辅国专权,被他赶出了京城,随后李辅国又把自己的心腹元载扶上了宰相之位。

面对如此强大的对手,李豫采取了高明的策略。他在继位当年就加封李辅国为司空兼中书令,又封他为博陆郡王,这些虚名让李辅国越发得意忘形。同时,李豫暗中观察到程元振对李辅国心存不满。

李豫开始着手拆分李辅国的权力,他先是任命程元振为右监门将军,掌管宫廷禁卫。不久又让程元振担任元帅行军司马,加封镇军大将军、右监门卫大将军,统领禁军。

这一连串的任命,让程元振逐渐掌握了禁军大权,李辅国的军权被慢慢剥离。面对李豫和程元振的联手夹击,李辅国终于察觉到大势已去,不得不提出辞职。

李豫见时机已到,立刻接受了李辅国的辞呈。然而,这还不是结局。李辅国刚刚回到家中不久,就被李豫密令程元振派人暗杀,其人头被扔进茅厕,死后还被赠予"太傅"的官职,谥号为"丑",以示羞辱。

对程元振的功劳,李豫给予了丰厚的回报,升他为骠骑大将军,封邠国公,正式接替李辅国统率全部禁军。军队上下都称呼他为"十郎",其权势一时无两。

然而权力的魔咒再次显现,程元振掌权后变得比李辅国更加专横。他公报私仇,诛杀异己,就连大将来瑱和宰相裴冕都死于他的陷害。

763年九月,吐蕃大军东进,边将向朝廷告急。程元振接到消息后竟然隐瞒不报,直到一个月后李豫才得知消息,为时已晚,吐蕃军队攻陷了长安,李豫不得不仓皇逃往陕州。

程元振的专横跋扈和渎职行为激怒了朝臣和各藩镇节度使。李豫借着众臣的不满和程元振防御吐蕃失利的过错,先将其革职回家。经过一系列的较量,程元振最终在逃往江陵途中被仇家杀死。

就这样,李豫仅用一年时间就先后除掉了李辅国、程元振两大宦官首脑,重新掌握了宫廷大权。这两场政治较量的胜利,为他日后进一步清除朝廷奸佞打下了基础。

(文章结束)

智取强敌除奸相一网打尽

宦官势力看似被打压,但鱼朝恩这个老狐狸依然盘踞在外。这位久经沙场的宦官,从玄宗时期就开始在内侍省任职,后来侍奉太子李亨,深得信任。

758年李亨继位后,任命鱼朝恩为观军容宣慰处置使,统领地方九个节度使的数十万大军。他与李辅国一内一外,遥相呼应,在朝廷内外横行霸道。

李辅国倒台后,鱼朝恩不仅安然无恙,反而权势更盛。763年,吐蕃兵进犯,李豫出逃陕州时,正是鱼朝恩率领陕州军及神策军前来护驾。这一功劳让他被封为天下观军容使,统率京师神策军,进封郑国公。

权力的膨胀让鱼朝恩变得肆无忌惮,他不仅控制着外军,还把持着皇家禁军。朝廷大事他说了算,有一次宰相决定政事没有先知会他,他当场发飙:"天下之事,怎么不由我?"

面对这个难啃的硬骨头,李豫与宰相元载密谋,决定联手除掉鱼朝恩。他们认为智取才是上策,于是元载以重金收买了鱼朝恩的亲信周皓和皇甫温。

两人经过周密策划,认为要对付鱼朝恩,关键是将他与禁军分离。770年寒食节这天,李豫在皇宫举办宴会,散席之际,他借口研究军务将准备回家的鱼朝恩留下。

当鱼朝恩被带进密室,李豫当场指责他图谋不轨。不等鱼朝恩辩解,周皓就将其拿下,直接在内侍省将其缢杀。这位叱咤风云的权宦,就此命丧黄泉。

宦官集团覆灭后,元载开始露出獠牙。这位出身寒微的文人,靠着过人的头脑和八面玲珑的手段,一步步爬上高位。他在玄宗末年考中进士,深得肃宗和李辅国赏识。

元载善于见风使舵,眼看李辅国失势就倒向李豫,还参与了谋杀李辅国的密谋。当鱼朝恩跋扈时,他又能隐忍不发,等到除掉鱼朝恩后,他终于露出了自己的野心。

为了独揽大权,元载上奏李豫,要求吏部、兵部对六品以下官员的任命不必检验考核。他公然打击异己,将上奏弹劾他的官员杖杀于公府,朝廷上下对他噤若寒蝉。

元载在京城南北两处修建豪华府邸,仆婢成群,歌姬如云。想要升官的官员,都要向他的儿子和亲信送上厚礼。这种专权跋扈的行为,终于激怒了李豫。

李豫选择了自己的舅舅,左金吾大将军吴凑来执行抓捕行动。777年三月,有人告发元载夜间设醮,图谋不轨。李豫立即命吴凑前往政事堂抓人,同时下令逮捕元载的儿子和党羽。

元载被赐死的那天,负责行刑的官员对他说:"相公须受少污辱,勿怪!"随后将脏袜子塞进他的嘴里,结束了他的性命。一代权相就此陨落,李豫终于真正掌握了大唐的最高权力。

(文章结束)

收拾残局功过自有后人评

李豫铲除元载后,大唐朝廷终于重回正轨。这位历经磨难的皇帝终于可以真正开始他的治国大业,一系列改革措施随之展开。

在军事上,李豫集中力量剿灭了安史叛军的残余势力史朝义。这场持续了整整八年的安史之乱,终于在他的统治时期画上了句号。

可惜成也萧何败也萧何,为了稳定局势,李豫不得不重用一批安史旧将统领河朔三镇。这些割据一方的军阀表面效忠朝廷,实则各自为政,为后来的藩镇割据埋下了祸根。

在政治上,李豫大力整顿吏治,重振朝纲。朝廷的威信在他的治理下逐渐恢复,一度猖獗的权贵阶层也不得不收敛起他们的爪牙。

然而时间总是太过短暂,这位运筹帷幄的帝王在779年六月突然病倒。不到十天的时间,他就已经无法上朝议事。很快,这位在位十七年的皇帝驾崩,年仅五十四岁。

历史总是公平的,后人对李豫的评价褒贬不一。宋朝的文学家苏辙给予了极高的评价:"去三大奸如杀犬羊,能使中外不惊,上下厌服。"在他看来,李豫除掉权臣的手段堪称完美。

明末的思想家王夫之则从另一个角度解读了李豫的帝王之术。"李辅国恶已极而杀矣,程元振恶已极而流矣,鱼朝恩恶已极而诛之俄顷矣;假手元载以杀朝恩,复纵元载以极其恶,而载又族矣。"

这段评论揭示了李豫高超的权术手段:他总是等待对手恶贯满盈之时才动手清除,而且善于借刀杀人。利用元载除掉鱼朝恩后,又等元载权势膨胀到极点,再将其铲除。

从历史的长河来看,李豫的统治为大唐王朝带来了一段难得的喘息时期。他用过人的智慧化解了宦官专权的危机,重振了皇权的威严。

但历史的进程往往充满戏剧性,李豫为了平定叛乱而重用的安史旧将,反而成为了大唐最后的掘墓人。这些盘踞河北的藩镇势力,为唐朝的衰落开启了一个新的序幕。

从一个被宦官扶植的傀儡皇帝,到独揽大权的明君,李豫的一生堪称权力游戏的教科书。他的统治虽然未能从根本上扭转大唐的命运,但他在乱世中展现出的政治智慧,依然值得后人深思。

在动荡的年代,李豫用他的方式延缓了大唐的衰落。他的故事告诉我们:历史的进程往往就是这样充满无奈,一个明君也难以阻挡一个王朝衰落的命运。

如今的历史学家们认为,李豫的统治是大唐由盛转衰的关键节点。他虽然解决了眼前的危机,却在无意中种下了更大的隐患。这种历史的吊诡,或许正是千古帝王之术的局限所在。

(文章结束)