刘邦是魏人 还是楚人

刘邦是魏人 还是楚人

刘邦的先祖,史书中追溯得很远,确切可知的先人,应该始自春秋时期晋国的名臣士会,也称范武子,是范氏的始祖,他在出使秦国迎接公子雍回国受阻后,曾留居秦地,并留下了一支子孙,称刘氏。

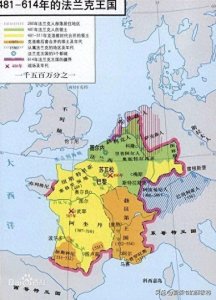

不过刘氏在秦国并没有涌现出名留青史的人物,反倒在三家分晋后诞生的新霸主魏国的进攻中被掳,移居魏国,又在秦国崛起之后,随魏惠王从旧都安邑迁居大梁。

直至战国末年,为了避秦之围,刘氏的一支迁徙到了丰邑,一个地处魏、楚交界的繁盛之地。

到了刘邦这一代,更是走出了丰邑,活跃在泗水之滨的沛县,这里,在秦灭六国之前是毫无疑问的楚地。

所以,在人们的印象之中,刘邦的楚人身份非常时髦,诸如用楚爵好楚服观楚歌唱楚歌之类的证据不胜枚举,但是,丰,故梁徙也也是板上钉钉的事实,汉家天子又是如何理解自己的国籍的呢?

在《史记·封禅书》中有一条有趣的材料揭晓了答案:

长安置祠祝官、女巫。

其梁巫,祠天、地、天社、天水、房中、堂上之属;晋巫,祠五帝、东君、云中、司命、巫社、巫祠、族人、先炊之属;秦巫,祠社主、巫保、族累之属;荆巫,祠堂下、巫先、司命、施糜之属;九天巫,祠九天;皆以岁时祠宫中。

刘邦在长安设置了祠祝官和女巫,其中包含梁巫晋巫秦巫荆巫,也就是不同地理区域的巫婆,分别祭祀各路神祇,显而易见的是,梁巫地位最高,负责祠天、地等,而荆巫排位最末。

对于这条记载,《史记集解》中注释道:

应劭曰:先人所在之国,及有灵施化民人,又贵,悉置祠巫祝,博求神灵之意。

文颖曰:巫,掌神之位次者也。

范氏世仕于晋,故祠祝有晋巫。

范会支庶留秦为刘氏,故有秦巫。

刘氏随魏都大梁,故有梁巫。

后徙丰,丰属荆,故有荆巫也。

意思就是,这些国别的巫,正是刘邦祖先迁徙所在之国,先祖范氏世代在晋国出仕,所以有晋巫,范氏支流在秦国为刘氏,所以有秦巫,刘氏随着魏国迁都大梁,所以有梁巫,后人徙居丰邑,丰邑又属荆地,所以有荆巫,整体来看,就是刘邦祖先迁徙的时间顺序。

不过,古代注家并没有解释梁巫为何居于首位,毕竟,论仕宦显赫,应以晋巫为尊,论分宗得氏,应以秦巫为先,论乡情亲厚,应以荆巫为重,这个安排,理由何在呢?

答案就是认同。

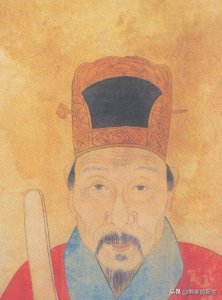

刘邦像

在《刘邦祭祖考——兼论春秋战国以来的社会变革》一文中,李祖德考证指出,刘邦祖先自前430年被魏国虏获,移居大梁后,一直到刘邦祖父于前275年因躲避秦国进攻而迁楚国丰邑,前后在大梁生活了155年,此时,距刘邦出生还有19年或28年。

此后,一直到前209年刘邦起兵,其家族在丰邑生活66年,正因为刘邦家族在丰邑的时间并不长,所以,刘邦葬在丰邑的先人,只有刘邦祖父丰公一代,故此,《汉书·高帝纪》中称其迁日浅,坟墓在丰鲜焉,而坟墓在先秦时代,有着远比居住地更重要的意义。

见《史记·仲尼弟子列传》:

夫鲁,坟墓所处,父母之国,国危如此,二三子何为莫出。

鲁国临难时,孔子说,国家危难时刻,我们要挺身而出,理由却是:

夫鲁,坟墓所处,父母之国。

鲁国是我们的先人生前、死后居住的地方,也就是说,孔子并不是站在主人翁的角度来看鲁国,鲁国并不是他的,是鲁君的,他也并非为鲁君挺身而出,而是为了自己与这块土地的历史羁绊,为了父母庐墓。

以此言之,追述先祖神灵,以先后排列顺序自无不妥,也就是晋巫秦巫梁巫荆巫。

但是,刘邦立为天子之后,他的王朝自成大宗,祖先回溯自当以他本人为起始,远祖所居国的晋巫秦巫因为年代久远,依小宗五世而迁的宗法制度,早已分宗多次,实则与他本人关联不大。

真正在五世五服的祖宗之列的,实则只有梁地和荆地的先祖。

在《汉书·高帝纪》的赞中写道:

涉魏而东,遂为丰公。

丰公,盖太上皇父。

也就是说,刘邦在父亲健在、生母客死他乡的情况下,与丰沛之地的坟墓关系,最多只有祖父丰公一代,以他一人来定义父母之邦无疑欠妥。

综上所述,自汉高祖上溯五世祖宗,坟墓多在梁地,荆地只安葬着丰公一代,肯定要以梁地为祖茔,而非荆地,则博求神灵推崇梁巫,完全顺理成章,而这也导出了一个结论:那就是在宗法意义上的地域归属,刘邦家族更倾向于梁,而非荆。

相对于首迁的丰公而言,太公和刘邦两代都生在丰邑,对这片土地已经极有感情,见《西京杂记》卷二:

太上皇徙长安居深宫,凄怆不乐,高祖窃因左右问其故。

以平生所好皆屠贩少年、酤酒卖饼、斗鸡蹴踘,以此为欢,今皆无此,故以不乐。

高祖乃作新丰,移诸故人实之,太上皇乃悦。

故新丰多无赖,无衣冠子弟故也。

高祖少时常祭枌榆之社,及移新丰亦还立焉。

高帝既作新丰,幷移旧社,衢巷栋宇物色惟旧,士女老幼相携路首,各知其室,放犬羊鸡鸭于通涂,亦竞识其家。

太上皇移居长安,住在深宫内,心情苦闷悲伤。

高祖私下向左右侍从询问缘故,得知太上皇平生喜好,都是屠夫商贩、沽酒卖饼,斗鸡蹴鞠等市井生活。

现今宫里啥也没有,所以快乐不起来。

于是刘邦营造新丰,迁徙家乡故人来住满这里,太上皇就高兴了。

这也是新丰这个地方多市井细民,而少有衣冠显贵子弟的缘故。

除了搬迁人口,刘邦年轻时经常祭祠枌榆之社,等到移来新丰,也原样建立。

刘邦营造新丰城邑后,一同迁移了旧社, 街巷房屋,所有景色物象全是老样子。

丰邑迁来的男女老幼,一起站在路口,各人竟然知道自己的屋子怎么走;把狗羊鸡鸭放于大道上,竟然也认得自己的家。

这种原样复制,满足了太上皇的思乡之情,也满足了他自己的,见《史记·高祖本纪》:

高祖曰:丰吾所生长,极不忘耳,吾特为其以雍齿故反我为魏。

刘邦自述生长于丰邑,难以忘怀,也正因为爱,所以对丰邑父老跟随雍齿反叛自己依附魏国的过往切齿痛恨。

而生长是和土地挂钩的,所以,刘邦营造新丰,连丰邑的枌榆社也搬了过来,邑和社并立的前提下,才提到了衢巷栋宇,也就是街巷房舍的硬件,可见,邑和社是抽象家乡概念的核心载体,一个是形而下的,一个是形而上的。

《礼记·祭法》中说:

大夫以下,成群立社,曰置社。

对此,郑氏注曰:

大夫以下,谓下至庶人也。

大夫不得特立社,与民族居,百家以上则共立一社,今时里社是也。

可见,按照礼制,大夫、士、庶人都没有资格单独为自家立社,要与民聚族而居,且百家以上,才能共同立社,也就是东汉末年的里社。

这些都说明,社虽然供奉着土地神明,却源于各家共立,它因为人而存在,具有宗教活动的公共性,而与东汉末年的里社并不相同,郑玄所见的里社经过两汉四百年的改造,已经深受政权的干预,名为官社,与之相对的则是私社。

枌榆社在先秦周礼时代,只能是私社,甚至不能称之为里社。

上引《西京杂记》内容说明,刘邦是将枌榆社与丰邑一道搬迁至关中,而枌榆社并不在丰邑中,在丰邑东北十五里,这就出现了矛盾,枌榆社到底是邑社,还是里社?

所以,《史记集解》中提出了一个解释:

或曰枌榆,乡名,高祖里社也。

翻译过来就是,枌榆社是枌榆乡的社,刘邦家在此乡,故而以枌榆社为里社。

问题是《史记·高祖本纪》和《汉书·高帝纪》写得很清楚:

高祖,沛丰邑中阳里人(也)。

沛、丰邑、中阳里,哪怕以秦汉地方区划来看,沛为县级,丰邑为乡级,中阳里为里级,三级归属清晰明了,根本没有枌榆乡插入的空间,所以,这个说法是完全错误的。

如果以楚国的地方管理制度来看,就根本没有乡这一级单位,在秦王政二十三年,沛地入秦之前,刘邦曾经祭拜多年的社,当然不能虚构一个乡的概念出来。

所以,枌榆社只能是丰邑人共同设立的置社,按照陈胜、吴广所见的,也可以称为丛祠,就是在林木丰茂的地方举行社祭,参与者,自然是这一群故梁徙也的移民者,这非但不是梁人被荆楚文化征服,反而是一群梁人借助楚国的文化宽容,更加紧密地报团取暖。

否则,也不至于到了秦二世二年十二月在魏将周市的一纸书信下反叛,要知道,刘氏迁丰在前275年,而雍齿反叛在前209年,长达66年时间,三代人都过去了,丰邑人还自认为自己是魏国人,甚至不惜一而再再而三地抵抗同乡刘邦率领下的楚军。

其实,这种认同,在刘邦的身上一样有痕迹。

《史记·张耳陈馀列传》中写道:

秦之灭大梁也,张耳家外黄。

高祖为布衣时,尝数从张耳游,客数月。

秦灭大梁事在秦王政二十二年,张耳家在外黄,担任魏国的外黄县令,刘邦曾经在这之后,多次跟随张耳,为宾客数月之久。

这一方面因为张耳有养客之名:

张耳是时脱身游,女家厚奉给张耳,张耳以故致千里客。

乃宦魏为外黄令。

名由此益贤。

作为亡命逃犯,在外黄娶到了美貌多金的女子,又得到了巨额的金钱资助,所以能够致千里客,又当上了魏国的官吏,名声越来越大,所以,才有了秦灭魏之后,听说张耳是魏之名士的千金悬赏。

不仅如此,就连陈胜和左右都听说过他的名声:

涉及左右生平数闻张耳、陈馀贤,未尝见,见即大喜。

陈胜等人之前听说过很多次张耳和陈馀的贤名,可惜没见过本人,见到了,当即大喜过望。

这些对张耳、陈馀社交影响力的记载,让刘邦青年时代的游历选择显得顺理成章。

问题是,他为什么不向南、向西,寻找楚国的名士?难道楚国就没有能致千里客的贤人公子吗?

这个问题的答案,要从《史记·魏公子列传》中找:

高祖始微少时,数闻公子贤。

及即天子位,每过大梁,常祠公子。

高祖十二年,从击黥布还,为公子置守冢五家,世世岁以四时奉祠公子。

一个微字,点明刘邦当时的身份,一个少字,说明了他当时的年龄,很年轻的时候就屡屡听说信陵君贤能,等到当了皇帝,只要经过大梁,就要祭祀信陵君,在高帝十二年,打完英布,也是刘邦人生最后一战后,他为信陵君安排了守陵户5家,要他们世世代代一年四次祭祀信陵君。

这个待遇,看起来并不起眼,却要看和谁在一起,见《汉书·高帝纪》:

十二月,诏曰:秦皇帝、楚隐王、魏安釐王、齐愍王、赵悼襄王皆绝亡后。

其与秦始皇帝守冢二十家,楚、魏、齐各十家,赵及魏公子亡忌各五家,令视其冢,复,亡与它事。

信陵君的守陵户标准与赵王一样,还是在魏安釐王已经安排了10家的同时,无疑说明,刘邦对信陵君的尊崇是非政治性的,就是少年圆梦,而在他年少微时,对于曾经做过信陵君宾客的张耳,当然爱屋及乌。

说到底,刘邦向着大梁方向去寻找自己的出路,正是他对魏人身份认同的一种自然反应,这种国别身份认同的影响,在下文中会具体展开,而具体到刘邦身上,在战国七雄制度中充斥着畿服之制都鄙之制国野之制,乃至于秦国的都离之制传统的情况下,刘氏家族曾经在大梁居住的身份,远比在楚国边鄙小邑时,距离一国权力核心更近。

具体到太公与刘邦两代的身份认同,仍是倾向于魏人,而非楚人。

另见包山楚简《集箸言》(简138反)中记录楚怀王时的法律:

同社、同里、同官不可证,匿至从父兄弟,不可证。

这是对证人资格的规定,与当事人同一社的成员、同一里的居民、同一机构的同事,以及亲属关系比堂兄弟近的,不允许作证。

从父兄弟,也就是同一个祖父的堂兄弟,才在亲近程度上达到同里同社同官的水平,这也是楚国法律上折射的家族伦理,应该是底线性的规则。

而刘邦祖父丰公在公元前275年定居于丰邑,太公崩逝于前197年,相隔78年,考虑到当时人的普遍寿命,太公大概率也是生于丰邑,那么,丰公的迁徙,恐怕不会是独门独户,而是与昆弟、族亲同行。

见《汉书·荆燕吴传》:

高祖从祖昆弟也。

从祖就是祖父的兄弟,刘泽和刘邦是同一个曾祖父的堂兄弟,他的身份,在《史记·高祖功臣侯者年表》中却写作:

与高祖疏属刘氏,世为卫尉。

丰公亲兄弟的孙子,与刘邦没出五服就已经算是疏属,这也印证了前文所述楚制下,从父兄弟才算亲属的法律原则。

但是,更吊诡的是荆王刘贾,《汉书·荆燕吴传》中写作:

高帝从父兄也。

即刘邦的堂兄,应该算是亲属了吧?

在《史记·荆燕世家》中的表述,更加疏远:

荆王刘贾者,诸刘,不知其何属。

太公亲兄弟的儿子,刘邦的堂兄,不知其何属,这展示出了一种极为诡异的、具有时代特征的宗亲关系,刘邦兄弟、子侄关系的凉薄,则折射出的是这个魏人家族迁居楚地后,并未聚族而居,而是各过各的,这种以小家庭为核心的生活方式,无疑更接近于秦制。

原因很简单,见桓谭《新论》:

魏文侯师李悝,著《法经》……卫鞅受之,入相于秦。

是以秦、魏二国,深文峻法相近。

从这个意义上看,汉王朝覆灭秦帝国之后,迅速地汉承秦制重建秩序,早有因缘。

本文选自《汉瓦:西汉王朝洪业启示录》(刘三解著,北京科学技术出版社·记号Mark,2025年10月版),澎湃新闻经出版社授权摘发