亚洲最大“黑枪”产地:提供原型就敢仿造,连入门级导弹都能仿制

亚洲最大“黑枪”产地:提供原型就敢仿造,连入门级导弹都能仿制

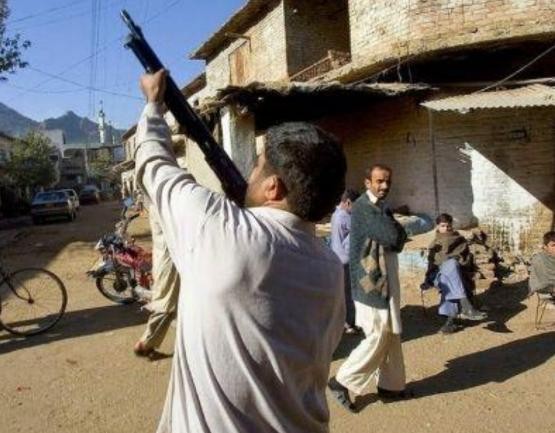

如果不是在BBC的追踪报道里看到,你很难想象在某个南亚边境村落的街头,机床声不分昼夜,村民抱着火龙果般大小的枪械零件在交易。

这里的“熟练工”能在极短时间内将一把外国冲锋枪拆成零星配件,然后秘密运往另一个昏暗作坊里完成组装。

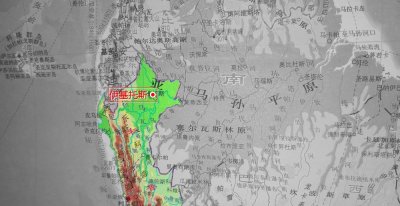

这座被外界称为“达拉村”的地方,堪称亚洲最大“黑枪”孵化工厂。

也正是这片土地,让全球黑市看到了逆向工程的可怕潜能,从AK系列步枪到入门级单兵导弹,只要有原型,就敢大批量复制。

在官方眼中,这里原本应当是一个普通渔农小镇,却在数十年战乱和贫困的催化下,蜕变为地下军火交易的活跃枢纽。

种种迹象表明,达拉村正加速迈向更不可控的“武器极限”,而这背后,受害的却或许是整个地区的和平红利。

一、从生存技能到“死亡贸易”

20世纪80年代,阿富汗战争的流民、难民和雇佣兵带着修枪、制枪的手艺跨过边境,在达拉村找到了另一种“生存之道”。

据《联合国难民署调查报告》显示,当地至少有上千家庭在那一时期掌握了简易的枪械修理与翻新技术。

从修修补补到自行生产,这种“放错了地方的天赋”迅速蔓延。

在极度贫困与缺乏监管的环境下,军火制造成了不少村民赖以糊口的营生。

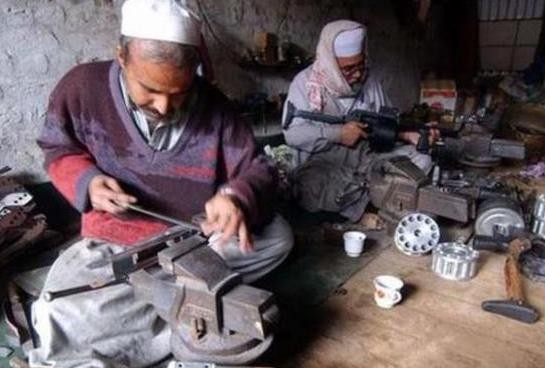

父亲带着儿子练车床、母亲也日夜捆绑枪支零件,甚至出现了几十个“小作坊”相互分工的小型产业链。

全村80%以上家庭参与此类业务,诱因是“无其他可替代经济来源”。

二、没有图纸,只有“复刻”

谁也不会想到,这些藏在昏暗作坊里的匠人,仅凭一把原型枪支就能“秒懂”其内部结构,公差误差可控制在0.1mm左右。

有些老手还能在修正缺陷之后,实现射击稳定性高于原装的“神操作”。

达拉村生产的AKM步枪,单价不足300元(含弹夹),却能持续射击600发子弹,不输给很多旧式真品。

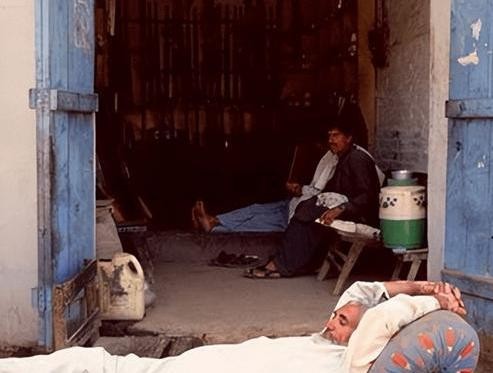

达拉村“黑枪”之所以在黑市竞相拍卖,还有一个核心因素:成本低、产量高。

当地民众在原材料上灵活“减料”,或通过走私获取不受管控的替代金属、塑料,甚至连火药也能就地取材。

“只要客户有需求,这些人就可以搞定一门迫击炮或者微冲。”

三、入门级导弹变成“作坊产品”

真正让外界警惕的是,这些“黑枪大师”已经把目光投向更复杂的制导武器。

社交媒体上曝光的短视频显示,有人举着山寨的俄制“箭-2”肩扛式地对空导弹在荒郊演示试射,虽不如原厂那么精准,但足以对低空飞行目标构成威胁。

据整理数据推测,这类导弹关键组件多半来自战区回收或是废旧库存,再搭配当地挖来的工程师或退役技师进行组装,一旦进入中东等冲突热点地区,后果不堪设想。

而跨国制裁与监管,在达拉村面前似乎没那么奏效。

制造者通过加密货币完成支付,零件可来自网络拍卖或海外走私,甚至在Telegram、WhatsApp上“一键下单”。

在这个地下经济圈,已悄然形成了“需求—制造—中转—交付”的全球闭环。

四、地方荒漠与国际黑洞

从达拉村的角度看,监管本就不易,经济持续低迷、缺少公共服务、官民间形成利益共生,谁又舍得砸掉足以养活全村的“金饭碗”?

不少执法行动总能在突袭前被泄露风声,“打草惊蛇”在这里早已成为常态。

全球反恐则陷入更严峻的挑战:极端组织一旦通过中间商拿到达拉村的变种武器,后果可谓“定时炸弹”。

联合国的多次决议与制裁,难以真正遏制这种散布在边远地带的武器产业。

某种意义上,达拉村已成为一个“零星恐袭”的助推源。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。