历史上鳌拜到底有没有谋反?他是怎么死的?后来为什么给平反

历史上鳌拜到底有没有谋反?他是怎么死的?后来为什么给平反

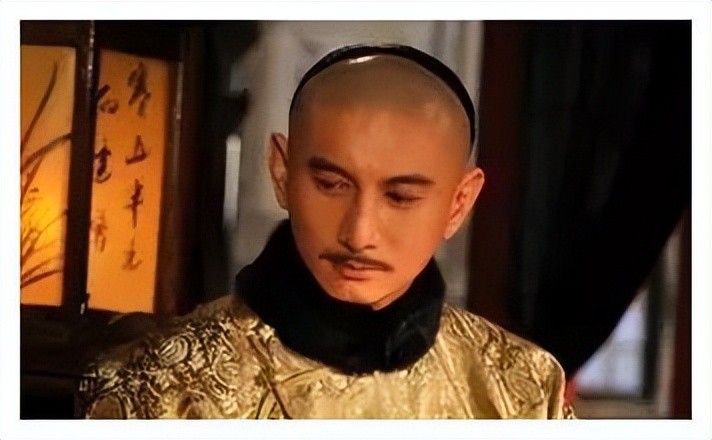

清朝开国以来,权臣的兴衰起落就像一部精彩的历史连续剧。今天要说的鳌拜,可以说是这部剧里最具代表性的角色之一。这位满洲第一勇士,从叱咤朝野到身陷囹圄,他的人生轨迹堪称清朝权臣的标准剧本。

康熙继位时年仅八岁,朝廷由四位大臣辅政。索尼、苏克萨哈、遏必隆和鳌拜,这四个人就像是在玩四国军棋。索尼是老资格,人称"四朝元老",早就看透了官场的门道,对很多事情都是睁只眼闭只眼。苏克萨哈和鳌拜则是两个劲敌,遏必隆明显更倾向于依附鳌拜。

这场权力的三足鼎立看似稳定,实则暗流涌动。索尼本来是朝廷用来制衡鳌拜的定海神针,谁知道老人家一走,这局面就像踢翻了的茶杯,再也收拾不住。鳌拜趁机把苏克萨哈给收拾了,从此在朝堂上可以说是独孤求败。

康熙逐渐长大,开始琢磨着要亲自掌权。可是鳌拜这个"太上皇"实在是太能干了,康熙想干什么都得先过他这一关。你说这皇帝当得多憋屈?这就跟租房住还得看房东脸色差不多。

终于有一天,康熙忍无可忍,决定来个釜底抽薪。他和几个年轻人设计了一个扣动人心的计划,把鳌拜给拿下了。这一招跟后来雍正对付年羹尧如出一辙,都是先擒后罪。

有意思的是,康熙列举的三十条罪状里,愣是没有一条是谋反。要是真有谋反的证据,那还用得着这么麻烦?直接砍头就完事了。康熙也是个明白人,念在鳌拜曾经为清朝立下汗马功劳的份上,最后给了个免死的结果。

法国传教士白晋在他的笔记里写道,当时十五六岁的康熙完全被鳌拜牵着鼻子走,朝中上下都不敢对鳌拜说个"不"字。这种情况能持续多久?显然不会太久。

1669年,鳌拜在狱中一命呜呼。但是后来的故事很有意思,康熙五十二年追赐他一等爵位,到了雍正年间又给他加封号"超武",直到乾隆时期才因为重新评估功过而降为一等男爵。

回头看历史,但凡当过辅政大臣的,最聪明的做法就是见好就收。皇帝大了,能独当一面了,识相的就该功成身退。可惜鳌拜不懂这个道理,非要死死攥着权力不放,这不就是自寻死路吗?

这事让人想起后来的年羹尧。这两个人的结局惊人的相似,都是因为没看清形势,不懂得适时退场,最后落得个身败名裂的下场。不过仔细想想,要是他们真有谋反的心思,后面的皇帝们也不会给他们平反了。

为千古一帝康熙打下坚实基础的鳌拜,最终却倒在了自己的功劳簿上。这或许就是历史给后人的一记警钟:权力再大,也要懂得适可而止;地位再高,也要懂得全身而退。

说到鳌拜这个人,可不是一般的厉害。他打仗勇猛,带兵有方,在清朝开国之初立下了赫赫战功。打仗时一马当先,从不躲在后面当缩头乌龟。这样的本事,搁在哪都是响当当的人物。

鳌拜原本是个满洲正白旗人,从小就显露出过人的胆识。他在努尔哈赤、皇太极时期就开始崭露头角,打起仗来虎虎生风。在多尔衮执政时期,他更是一路高升,成了朝廷的重要人物。

有意思的是,鳌拜不光会打仗,还特别会来事。在朝堂上,他能说会道,把那些大臣们玩得团团转。这种本事,在古代可不多见。要知道,满洲贵族大多是武将出身,能文能武的可不多。

康熙小时候,鳌拜可以说是他的政治启蒙老师。教他骑马射箭,教他处理朝政,可以说是费尽心思。这么说吧,就像现在的老员工带新人,既当老师又当保姆。

鳌拜在朝廷上的手段可厉害了。谁要是不听他的,分分钟给你来个下马威。那些文官武将,见了他都得绕着走。就跟现在公司里的老资历一样,谁敢不给面子?

说到鳌拜的能力,朝廷上下没人敢说半个不字。他懂军事,能处理政务,还精通满汉两族的文化。这样的本事,放在现在就是复合型人才,妥妥的高管料子。

鳌拜最牛的地方在于,他把朝廷各个部门都摸得透透的。六部、都察院、通政使司,哪个衙门他不清楚?就像现在的老江湖,各个部门都有人脉,想办事特别顺手。

在处理朝政上,鳌拜有自己的一套。他懂得权衡利弊,知道什么时候该强硬,什么时候该松口。这本事,说白了就是政治智慧,不是一般人能学得来的。

鳌拜对待满汉两族的态度很有意思。他既要维护满族统治,又不能把汉族官员得罪狠了。这就像现在企业里平衡各部门的关系,得让大家都能配合着干活。

朝廷里的那些大臣,表面上对鳌拜恭恭敬敬,背地里可没少告他的状。写奏折的时候一个比一个义正词严,可惜都给鳌拜挡回去了。这招数,跟现在职场上告状差不多,就看你能不能搞定老板了。

鳌拜对待异己的手段特别狠。谁要是敢跟他对着干,不是被贬就是被整。这么说吧,就像现在的职场斗争,你要是得罪了一把手,日子肯定不好过。

康熙虽然年轻,可是心里门清。他知道鳌拜这些年干的那些事,都记着呢。就像现在的年轻老板,表面上不说,实际上什么都看在眼里。

鳌拜最后栽在哪了?就是太自信了,以为皇帝离不开他。这种心态,在职场上最要命。你再能干,老板也不可能永远用你。

鳌拜被抓的时候,朝廷上下都傻了眼。谁能想到,这么厉害的人物说倒就倒了?这就告诉咱们,在官场上,没有永远的霸主。

康熙对鳌拜的处理手法很高明。既要打击他的气焰,又不能完全否定他的功劳。这招数,就像现在企业里处理老员工,既要立威又要服众。

鳌拜的故事,浓缩了中国古代权臣的命运。有能力是好事,可是能力太大了,反倒容易出事。这就像现在说的,枪打出头鸟。

这事让人想起一句老话:树大招风。在官场上混,能力是基础,可是做人的分寸更重要。鳌拜要是能掂量掂量这个道理,也不至于落得这个下场。

康熙最后给鳌拜平反,说明他也没想把事情做绝。这招高啊,既树立了威信,又给后人留了余地。这就是年轻人的高明之处,做事既要有魄力,又要有度量。