“应州大捷”的经过是怎样的,为什么说是历史上比较奇怪的战争?

“应州大捷”的经过是怎样的,为什么说是历史上比较奇怪的战争?

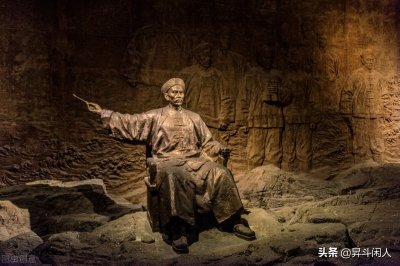

在历史的舞台上,曾有一场惊心动魄的战役,一位糊涂的皇帝和他的明军,竟然在逆境中迎来了出奇不意的大捷。这场战争发生在明武宗朱厚照的统治时期,一个充满离奇和无语的故事。

首先,明武宗以其糊涂著称,治下宦官当道,朝政荒疏。他甚至创设“豹房”,沉迷私生活,让朝臣头疼。然而,这位看似糊涂的皇帝,却在战争中展现了非凡的勇气。

公元1517年,明武宗闲来无事,换上平民装扮,进行了一次微服私访。朝中大臣劝阻无果,他一意孤行,直奔居庸关。这引发了诸多疑问,明武宗究竟意欲何为?

巡关御史封闭关口,明武宗无奈回宫。然而,他并未放弃。再次变装,再次出关,这次竟然成功穿越关卡,抵达宣府。接着,他以皇帝身份下令封锁关口,威令朝臣不得出关。这一切引来众多猜测,明武宗究竟图谋何事?

答案揭晓,他欲与蒙古铁骑进行一场硬碰硬的仗。他先后发布两道命令,运送百万两银钱前线,同时封自己为总督军务威武大将军总兵官。这引起轩然大波,人们纷纷不解,明武宗这番操作究竟有何深意?

事实上,这场战争并非偶然。在明武宗看似糊涂的背后,隐藏着他精心策划的情报战。锦衣卫,明朝先进的情报机构,由江彬负责。江彬与明武宗勾结,早早派遣锦衣卫潜入蒙古部落,刺探敌情。这让明武宗对蒙古军队的动向了如指掌。

为了保密,明武宗甚至在战争前夕封自己为总兵官,以掩人耳目。这在表面上看似不合逻辑,实则是为了隐藏他的真实身份,避免被敌军探知。这套策略看似糊涂,实则巧妙。

然而,明武宗的指挥才能并不出众,战争中显得有些业余。他先是让王勋率部迎战蒙古军队,却未有详细布局,差点送掉一支不足一万人的明军。幸运的是,天降大雾,为王勋脱身提供了机会。

接下来,明武宗下令多路援军陆续赶到,但由于缺乏统一指挥,战局一度混乱。此时,蒙古军队有序且人数众多,取得了战场优势。

关键时刻,明武宗御驾亲征,直接进入战场。这一举动激发了明军将士的斗志,他们在皇帝亲临的鼓舞下,奋勇作战。皇帝亲手击杀敌人,让明军更是疯狂。这场决战最终以明军大捷告终,蒙古铁骑溃败而逃。

然而,事后却出现了不同寻常的情况。明武宗回朝后,意外地发现文臣对他的胜利并不买账。一些文官传言中贬低胜利,认为皇帝不应亲临战场。这让明武宗深感不满,觉得自己的付出未得到应有的尊重。

这场战争的成功,既有明武宗的勇气,也有锦衣卫的情报功劳。然而,文臣的不满却在阅兵式上爆发。明武宗在胜利的喜悦中,却发现朝中风声鹤唳。这不仅让他气愤不已,也让朝野出现裂痕。

回顾整个过程,这场战争之所以成功,除了皇帝个人的运气和勇气,更离不开江彬的情报工作。而文臣的不满,则与明武宗在战争中的一些自作聪明和蛮干有关。这次战争是一次充满意外和波折的历程,最终的胜负并非只是皇帝的英明决断,还有其他因素的相互作用。

这场战争的成功也在一定程度上巩固了明朝在边疆的安定。蒙古铁骑曾是明朝的威胁,而这一次的大捷让他们知难而退。明武宗的个人英勇和锦衣卫的情报工作,为这场战争的胜利打下了坚实基础。

然而,战争胜利后的朝野纷争也引发了深刻的思考。明武宗在战争中的一些个人行为,以及文臣对他的不满,都反映出朝廷内部的矛盾。这不仅是一场军事胜利,更是朝政运作和人际关系的缩影。

在历史的长河中,这场战争或许只是微不足道的一笔,但却留下了一个耐人寻味的故事。明武宗糊涂而英勇的一面,以及朝臣们复杂的情感,使得这段历史更加生动有趣。或许,正是这些曲折和反转,让人们更加深入地思考权谋和背后的人性。