最惨烈的核事故!无数人视死如归,6万人牺牲,15万人辐射后遗症

最惨烈的核事故!无数人视死如归,6万人牺牲,15万人辐射后遗症

1986年4月26日凌晨,东欧大平原上的苏联乌克兰普里皮亚季市南部,切尔诺贝利核电站四号核反应堆猛然爆炸,堆芯熔毁,刹那间,犹如恶魔挣脱枷锁,巨量核污染如汹涌潮水,向全世界奔涌而去。

这场灾难,无情地收割了数万人的生命,33万民众被迫背井离乡,60万人暴露于核辐射的阴霾之下,欧洲大陆更是一度在毁灭边缘摇摇欲坠。

切尔诺贝利核电站

直至如今,各类报告中的死亡人数不断更迭,从最初的4000,一路跃升至9.3万,最新估算已然高达20万,其中,慢性癌症成了夺命的主力军。

即便岁月流转,乌克兰与白俄罗斯的癌症发病率依旧居高不下,时刻提醒着人们,这场事故的余波从未平息。在此,我们不仅要复盘事件全貌,还要深挖原子能原理与核污染知识,探寻这场灾难背后的真相。

1898年,居里夫妇揭开镭的放射性面纱,镭放射时产生的热量,悄然撬动了原子能的“潘多拉魔盒”。

核能,这把双刃剑,不论被视作天使降临还是恶魔出世,都无可争议地将人类带入新纪元,当下世界格局、核威慑下的和平,皆与之有着千丝万缕的联系。原子弹以石破天惊之势,展现出核能的毁天之力后,人们萌生了利用核能发电的构想,核电站就此萌芽。

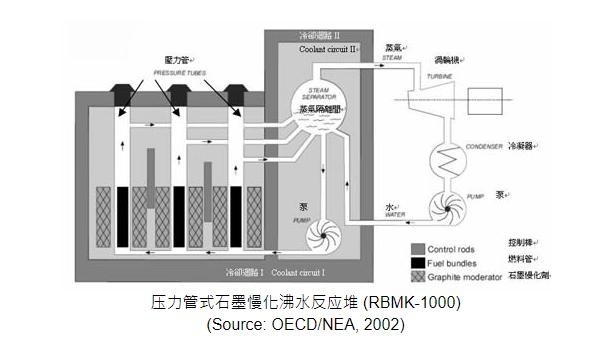

切尔诺贝利采用的RBMK-1000反应堆,也就是石墨慢化沸水反应堆,运作原理兼具精妙与复杂。所谓“沸水”,循环冷却水流入反应堆,受热化为蒸汽,驱动发电机后排出,顺便带走热量,守护反应堆安全。

RBMK-1000反应堆

而“石墨慢化”,则需深入反应堆构造来解读。浓度3%左右的铀235制成柱状,构筑反应堆核心,外层包裹石墨充当中子慢化剂。发电用铀原料里,铀238占比颇高,它不参与裂变,却偏好吸收高速中子,铀235则对慢速中子“情有独钟”。

石墨介入后,能为中子“降速”,使其化身慢中子,再度被铀235捕获,链式反应得以延续。原子弹因高浓度铀235无需减速,石墨在此虽名为“慢化剂”,实则是推动核反应的幕后“功臣”,后续也在事故中扮演了关键角色。

堆芯还有关键“把关者”——硼元素构成的控制棒。硼对中子有极强吸附力,控制棒完全插入,热中子便会被硼尽收囊中,链式反应戛然而止;反之,完全拔出,反应速率就会飙升至失控状态。

故而,调控控制棒插入数量与深度,就能灵活掌控反应堆功率。

事发当晚,核电站正开展一项关键测试:模拟电网断电时,核电站自动维护系统排水、注水的应急流程。要知道,断电后即便控制棒插入,链式反应终止,先前反应生成的放射性副产物,依旧会持续衰变产热,若热量无法疏散,反应堆难逃高温熔毁厄运,所以得依靠持续供电维持水泵运转。为此,核电站备有柴油发电机,可启动耗时一分钟,这一分钟积攒的高温风险极大。有人灵机一动,想到借助电厂蒸汽驱动的发电轮机惯性发电,填补电力空白,只是前三次尝试均铩羽而归,第四次实验,就定在了1986年4月26日。

4月25日下午4点,四号反应堆功率从日常的32亿瓦下调至16亿瓦,本打算进一步降低,模拟断电关停,检测汽轮机能否接力供电一分钟。

谁料,基辅旁小电站突发故障,致基辅用电告急,电力局通知切尔诺贝利电站暂缓测试,持续供电保基辅白天用电,等到10小时后的凌晨再行事。

厂长应允后,却图省事维持半功率16亿瓦运行。这一决策,衍生出两大棘手难题:

一是技术骨干多在白昼当班,夜晚值守的多是新手,复杂测试任务就这么落到了入职仅四个月、年仅25岁的控制棒操作员托托诺夫肩头,仅靠有经验的值班主任阿克莫夫远程监控;

二是裂变反应产物氙135会衰变成铯135,二者都热衷吸收中子、拖慢反应速率,正常功率下,海量中子能迅速“消化”氙135,使其变身不再干扰反应的氙136,可功率减半后,中子产量锐减,先前积攒的大量氙135持续衰变,浓度急剧攀升,厂长却对此浑然不觉。

26日凌晨1点,测试拉开帷幕,在托托诺夫操控下,功率朝7亿瓦滑落,然而,随着功率降低,氙135浓度飙升,阻碍效应凸显,功率雪崩式下降至3000瓦。阿克莫夫敏锐察觉问题严重性,按规定应关停反应堆24小时,等氙135自然衰变消失,但代理总工程师迪亚特洛夫不愿接受测试失败,说服阿克莫夫,还违规关停警报与控制棒自动控制系统,改为手动操控。因氙135浓度过高,拔出211根控制棒中的205根后,功率才勉强回升至2亿瓦,迪亚特洛夫便执意在此功率下开启测试,水泵随之断电。

此刻,水循环停滞,水开始沸腾产气,气泡削弱水对中子的吸收作用,反应瞬间加剧。与此同时,碘135近乎耗尽,氙135失去生成源,随着核反应堆维持2亿瓦功率运行,累积的氙135开始被消耗,浓度下滑,反应功率先是缓慢爬坡,而后突然火箭式蹿升。

阿克莫夫目睹急剧攀升的数字,意识到反应失控,迅速按下紧急关停按钮,怎料这成了致命一击。由于之前托托诺夫违规操作,205根控制棒完全拔出,控制棒底部的长石墨段率先探入堆芯,石墨作为慢化剂,瞬间为反应“添柴加薪”,功率飙升至上百亿瓦。

剧烈反应致使部分水瞬间气化,压力扭曲反应堆,控制棒被卡死,石墨卡在正中,最后一次功率读数显示高达330亿瓦,十倍于正常功率,堆芯瞬间熔毁。

紧接着,1400吨的反应堆顶盖被蒸汽爆炸抛向高空,氧气涌入,可燃物爆燃,包裹放射性物质的石墨碎片四处飞散,核电站上空出现幽蓝色光柱,放射性物质搭乘爆炸冲击波与气流,迅速向周边蔓延。

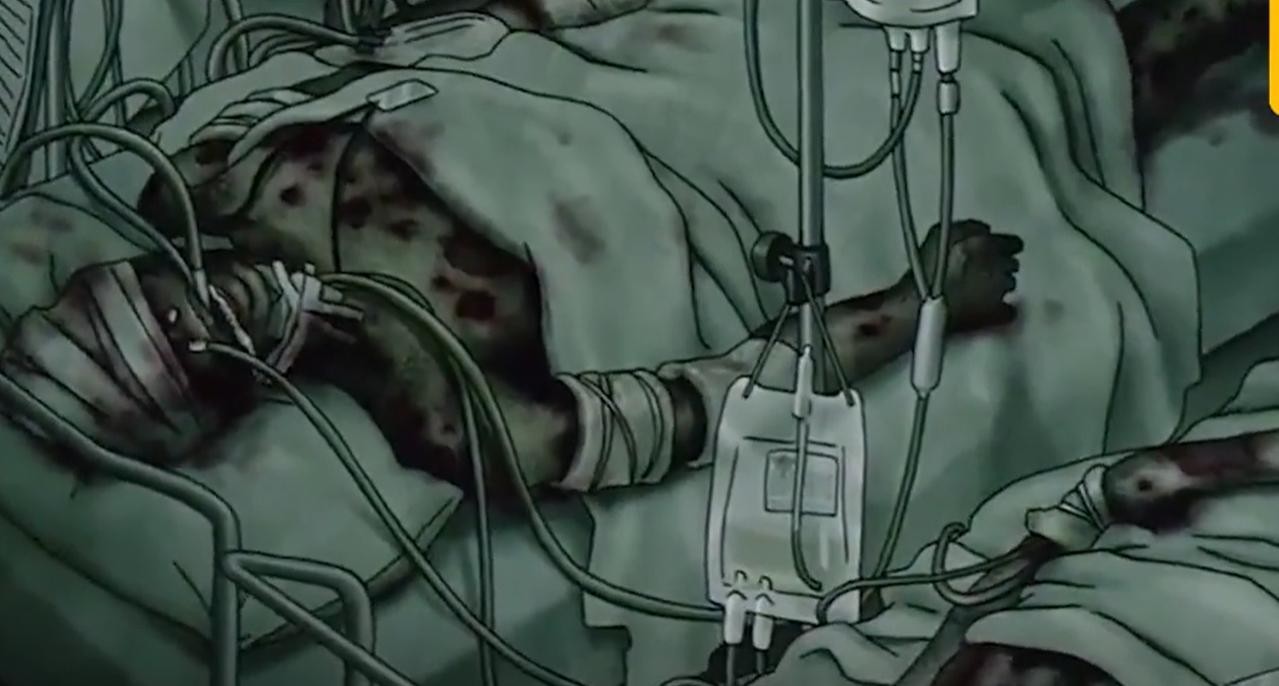

切尔诺贝利爆炸后,率先赶来灭火的消防员与反应堆附近抢险的工作人员,短短一周便不成人形,相继离世,普里皮基亚市瞬间暴露于致命辐射之下,可多数民众对此浑然不知,依旧照常生活,甚至驻足围观事故现场。

苏联官方确有隐瞒消息之举,很大程度是担忧民众对核能心生恐惧,进而抵制核电,彼时苏联用电紧张,即便四号反应堆事故惨重,其他反应堆仍持续运转,三号反应堆直至2000年才关停。此次事故也给当地乃至全球生态带来难以估量的负面影响,死亡人数因官方隐瞒,统计困难重重,苏联甚至禁止医生在死亡证明上提及放射性死因。

这场史无前例的灾难爆发后,救灾行动随即展开。

据苏联事故报告,四号反应堆堆芯有180-190吨核反应材料与废料,运行仅四年,裂变反应物消耗不多,按3%铀浓度算,至少有五吨铀235,相比之下,广岛原子弹仅装有64千克浓缩铀235,其中仅约1千克发生裂变反应,由此专家估算,此次灾难释放辐射剂量是广岛原子弹爆炸的400倍有余。

放射源主要源于高温熔毁的堆芯与散落的石墨,爆炸让部分核原料飞散,石墨碎片更是遍地皆是,大量爆炸残骸与燃烧灰烬,也裹挟致命放射源,飘散于大气之中。

1986年4月26日凌晨1时23分47秒,爆炸发生,四号反应堆周边火海一片,相邻的三号反应堆岌岌可危。1时26分03秒,火警接到报警,仅两分钟后,第一批108名消防员便抵达现场抢险,他们无暇做防护措施,当时对事故严重性认知不足,不过在二战与冷战的阴影下,众人理应知晓核电站事故的凶险,可消防员与工作人员仍义无反顾投身抢险,最终几乎全员倒下,28名消防员在三个月内离世,其余人员也基本被隔离,正是他们的英勇,保住了三号反应堆,让后续救灾得以推进。

苏联官方在爆炸18小时后,才意识到事情严重性,此前现场辐射剂量超出测量仪上限3.6伦琴,上报中央的也是这一失真数据。实际上,辐射量达500伦琴时,暴露一小时就有致命风险,而汽轮机厂房屋顶辐射强度高达两万伦琴,炸开的反应堆内部更是三万伦琴,不少消防员爬上屋顶灭火,电厂工作人员查看熔毁堆芯,皮肤迅速变黑脱落,身体不久后溃烂。事后估算,爆炸瞬间有500吨核燃料化为烟尘进入大气,散布范围涵盖苏联西部、西欧、东欧、斯堪的纳维亚半岛、不列颠群岛和北美东部地区,另有70吨核燃料与900吨石墨溅落在反应堆周边,引发三十余场火灾,反应堆内800吨石墨燃起的大火,历时十天才被扑灭。

好在苏联迅速动员起来,26日当天,气象、水文、辐射、公共卫生监测部门全员出动,在半径1000公里内监测辐射环境,出动直升机五百余架次收集空气样本、监测辐射剂量,为疏散决策提供关键数据。当晚20时,临时委员会专家掌握充分证据后,决定紧急疏散普里皮亚季市全体居民,调集1000辆大客车、三趟火车专列筹备疏散。27日凌晨,防化部队与专家组近3000人奔赴切尔诺贝利,大批直升机、车辆与物资也在核电站周边集结。

4月27日中午,疏散居民的大客车与火车专列就位,11时整,疏散行动正式启动,政府要求市民2小时内打包必需物品,包括证件、定量衣物、食物,儿童可带一件玩具。当天15时,普里皮亚季市与切尔诺贝利市53000名居民全部撤至波利格纳镇等地。随着核污染扩散,政府又下令撤离核电站30公里内全部居民,涉及33万人,只是撤离前,多数人已遭受放射性损害。

外围火势受控后,要终止链式反应,思路与控制棒原理相通,用能吸收中子的物质,阻断中子作用于下一个原子核。临时委员会调集苏联境内几乎所有硼砂,直升机连日轮番空投,近2000吨碳化硼与沙子倾倒入暴露的堆芯,最终直升机总空投量达5000吨,成功停止堆芯裂变反应,核电站外围放射性降低100倍,但依旧致命。执行空投任务的直升机需穿越高辐射区,六百多名飞行员遭受严重核辐射,一架直升机因辐射破坏电子元件坠毁。

核反应停止后,本应进入封闭隔绝放射性物质阶段,然而新难题出现,反应堆芯熔融反应物极不稳定,先前失控核反应产生的热量未被带走,高温致使混凝土熔点被突破,反应堆底部反应物、石墨与混凝土融合成近3000度的岩浆。抛洒的硼砂覆盖熔岩,虽阻止反应,却让热量难以耗散,还增加反应堆垮塌风险。此时上千吨熔岩正侵蚀反应室底部混凝土,先前灭火又灌入上万吨水,一旦熔岩接触地下室积水,2万吨水瞬间气化引发的蒸汽爆炸,能量将是广岛原子弹的80倍,300公里内生命将被抹杀,乌克兰与白俄罗斯诸多城市将成废墟,400倍原子弹的放射量会毫无节制洒向欧洲,大半欧洲恐不再宜居,疾病肆虐、人口迁徙、生态破坏,甚至热核战争都可能接踵而至。

5月2日,三位核电站工程师挺身而出,承担起排水这一近乎自杀的任务。凭借对核电站结构的熟悉,他们一小时内找到排水阀门并成功排水,还借助盖格计数器巧妙避开高辐射区,最终奇迹般毫发无损,数月内彻底治愈,两人至今健在。5月6日,熔岩融穿混凝土流入地下室,因水已排空,蒸汽爆炸危机解除。

但熔融态放射性岩浆仍持续下沉,威胁土壤与地下水,一旦污染东欧重要河流,苏联及东欧多数人口的水源与食物供应都将受冲击。工程人员从反应堆侧面挖掘地道,通入液态氮,将反应堆下土壤温度维持在零度左右,熔岩降温凝固后,地道灌入混凝土,阻隔辐射侵蚀。

清理反应堆、建造石棺隔离辐射源的工作随后展开。可反应堆屋顶与周边石墨放射性极强,遥控机器人靠近辐射源便因微电子元件受损失效,清理工作只能由苏联士兵承担。士兵穿戴防护装备,用铁锹清理石墨碎块,上级规定每人工作90秒后轮换,数月内,3828名士兵参与其中,即便时间短暂,辐射仍给他们身体造成永久伤害。

10月,反应堆周边放射性物质清理完毕,苏联士兵将国旗插在核电站最高处。随后两个月,耗费大量人力建成的石棺封住四号反应堆,厚重水泥墙与顶盖能保30年内放射性物质不溢出。不过,石棺依赖反应堆结构,较为脆弱,且30年后自身也会沦为放射源,于是2012年4月,独立二号石棺开工,2016年11月建成,耗资9.35亿欧元,寿命至少100年,至此,切尔诺贝利事件才算阶段性平息。

这场灾难中,石墨废水反应堆设计缺陷是诱因之一,但人为因素才是主因,若严格遵循安全流程,悲剧本可避免。

苏联官方起初隐瞒,导致高层反应迟缓,可一旦认清形势,整个国家全力动员。百万人不顾辐射风险投身救灾,六十多万苏联人荣获抢险奖章与勋章,几十万民众有序撤离,背后是政府高效组织。苏联为处理事故投入巨额资金,官方统计直接经济损失2000亿美元,还对苏联经济造成难以逆转的重创,一定程度上,也促成了戈尔巴乔夫的改革与苏联解体。

回顾人类历史,灾难从未缺席。天灾人祸,过去有,现在有,未来也难以杜绝。面对灾难,人们常陷入情绪化的指责,用简单正邪标签去评判,可这无助于解决问题。

核能问世后,核武器的威慑力让不少科学家担忧人类前途,核电站事故也引发大众反核浪潮,但理性的社会领导者仍力挺原子能技术,因为核武器构建的核威慑是世界和平基石,核电站取代火力发电,也减轻了环境压力。发展更安全、高效的核能利用技术,依旧是全球需求。

人类发展之路荆棘丛生,但问题不应是停滞的借口,灾难发生时,总有人挺身而出,人类团结一心的特质,也让我们有底气跨越艰难险阻。从切尔诺贝利事件中,我们汲取经验,摒弃情绪化的短视思维,用理智塑造信心,直面挑战,去构筑理想中的未来。

文本内容源自@思维实验室的视频内容