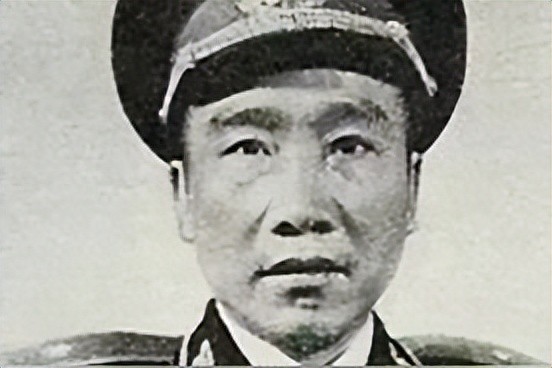

55年,段苏权为何被"暂授"少将?他与农民李木富之间有何故事?

55年,段苏权为何被"暂授"少将?他与农民李木富之间有何故事?

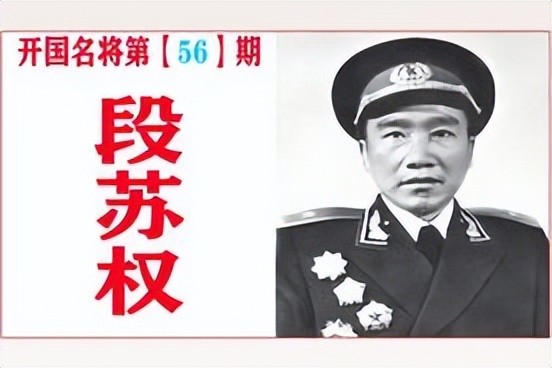

1955年9月,全军大授衔,1614名将帅中,唯有一人被"暂授"少将军衔,他就是段苏权将军。这位14岁参加红军的老革命,资历深厚、战功卓著,却因一段特殊经历而在授衔时遭遇质疑。他的人生轨迹中,有一段鲜为人知的往事,与一位名叫李木富的农民密切相关。

在革命的烽火岁月里,这位普通农民与年轻的红军战士之间,究竟发生了怎样的故事?为何这段经历会影响到段苏权的军衔授予?而在多年后,这位功成名就的将军又为何要千里寻访当年的恩人?这其中又有着怎样感人至深的情谊?

1919年,段苏权出生在湖南省茶陵县一个贫苦农民家庭。自幼目睹国民党反动派的压迫和剥削,他的心中埋下了反抗的种子。1933年秋,年仅14岁的段苏权,听闻红军在附近招兵,毅然决定参军。他瞒着家人,只带了一件单衣,就踏上了革命的征程。

刚入伍时,段苏权个子矮小,甚至端不动步枪。战友们都亲切地称呼他"小豆芽"。但是,这个看似弱小的少年,却有着坚定的革命信念和不屈不挠的精神。在红二、六军团的严格训练和残酷战斗中,段苏权迅速成长。

他参加了湘鄂西苏区反"围剿"斗争,亲身经历了长沙、常德等大小战役。在这些战斗中,段苏权表现出了超乎寻常的勇气和智慧。有一次,在攻打敌人碉堡时,段苏权主动请缨,冒着枪林弹雨爬到碉堡前,用手榴弹炸开了一个缺口,为部队攻克碉堡立下了大功。

由于表现出色,段苏权很快被提拔为班长、排长。在担任排长期间,他带领战士们多次成功完成侦察任务,为部队的作战提供了重要情报。他的勇敢和机智,赢得了战友们的敬佩,也引起了上级领导的注意。

1933年11月,红二、六军团在敌人重兵围剿下陷入困境。为了生存和更好地打击敌人,军团决定撤离湘鄂西边区,转入外线作战。在这个关键时刻,军团首长贺龙和任弼时做出了一个重要决定:组建黔东独立师,留下来掩护主力撤退。

出人意料的是,年仅18岁的段苏权被任命为这支新组建部队的政委。这个任命不仅体现了领导对段苏权能力的肯定,也显示了革命队伍对年轻人的信任和重用。

黔东独立师由边区独立团和红六军团的300余名伤病员组成,总兵力不足一千人。作为一支掩护部队,他们面临的任务异常艰巨:不仅要吸引敌人的注意力,为主力部队争取转移时间,还要在敌后坚持游击战争。

临行前,任弼时对段苏权说:"你们的任务有两个,一是掩护红二、六军团转移;二是在黔东坚持游击战。20天之后,可以相机向主力靠拢。"这番话既是嘱托,也是鼓励。

面对如此重大的责任,年轻的段苏权没有退缩。他和师长王光泽一起,带领这支小部队奋勇作战。他们采取灵活机动的战术,频繁出击,成功地吸引了敌人的注意力,为主力部队的安全转移争取了宝贵的时间。

然而,随着时间的推移,黔东独立师的处境越来越艰难。敌人的包围圈不断缩小,弹药和粮食也日渐匮乏。在一次激烈的战斗中,段苏权不幸右脚被子弹击中,骨头都粉碎了。

尽管伤势严重,段苏权仍坚持指挥战斗。但他深知,自己的伤势可能会拖累整个部队。为了大局,他做出了一个艰难的决定:请求留下养伤,让其他同志继续战斗。

就这样,在一个风雨交加的夜晚,段苏权被安置在一个名叫李木富的农民家中。这一决定,不仅改变了段苏权的人生轨迹,也为他和李木富之间埋下了一段感人至深的革命友谊。

1933年深秋,重庆秀山县雅江乡车田村迎来了一位不寻常的"客人"。这个偏僻的小山村,群山环抱,只有寥寥几户人家,平日里鲜少有外人来访。然而,这一天,一位重伤的红军战士被安置在了村民李木富的家中。

李木富是个朴实的农民,早年曾做过裁缝,但家境贫寒,主要靠种地为生。他的家是一间简陋的土坯房,屋内陈设简单,只有几件必需的家具。当他看到被送来的伤员时,没有丝毫犹豫就答应收留。

这位伤员就是年仅18岁的段苏权。他右脚被子弹击中,骨头粉碎,无法行走。当时的医疗条件十分有限,李木富只能用草药为段苏权敷伤口,用木板固定骨折处。尽管如此,段苏权的伤情仍然十分严重,高烧不退,时常昏迷。

李木富和妻子轮流照顾段苏权,日夜不离。他们用自家仅有的粮食熬粥给段苏权喝,甚至将家里仅有的一床棉被让给了这位伤员。在那个物资匮乏的年代,这样的付出无疑是巨大的。

然而,危险随时可能降临。国民党军队和地方民团经常搜查村庄,寻找藏匿的红军。李木富将段苏权藏在自家的地窖里,用稻草和杂物遮掩。每当有搜查的迹象,李木富就会提前将段苏权转移到附近的山洞里。

有一次,民团突然闯入李木富家中搜查。段苏权正躺在床上无法动弹。千钧一发之际,李木富机智地告诉民团,床上躺的是自己生病的儿子。他甚至故意咳嗽,说自己全家都患了传染病。民团成员惊恐之下,匆忙离开了。

这样的惊险场面不止一次发生。每一次,李木富都用自己的智慧和勇气化解了危机。他不仅要面对外部的威胁,还要应对邻居的怀疑。为了不引起村里人的注意,李木富常常谎称家中有亲戚来访,或者借口自己生病,减少与外界的接触。

随着时间推移,段苏权的伤情逐渐好转。李木富开始教他识字,讲述当地的风土人情。两人虽然年龄相差甚远,却建立了深厚的友谊。段苏权向李木富介绍红军的理想和抱负,李木富则分享了农民的苦难和对美好生活的向往。

在李木富家中养伤的日子里,段苏权亲身体会到了农民的艰辛生活。他看到李木富一家如何在贫瘠的土地上辛勤耕作,如何在苛捐杂税下勉强维持生计。这段经历让段苏权更加坚定了为农民谋利益的决心。

然而,好景不长。随着国民党军队加大了对红军的搜捕力度,段苏权继续留在李木富家中变得越来越危险。1934年春天,在伤势稍有好转后,段苏权决定离开。临别前,李木富给他准备了干粮和一些盘缠,还亲自送他到村口。

两人在村口依依不舍地道别。段苏权承诺,等到革命胜利的那天,一定会回来看望李木富。李木富则叮嘱段苏权要小心谨慎,早日回到部队。就这样,这位年轻的红军战士踏上了归队的艰难旅程。

这段经历对段苏权产生了深远的影响。李木富的无私援助,不仅救了他的性命,更让他深刻理解了农民对革命的支持。这种支持,是红军能够在艰难环境中生存和发展的重要原因。

虽然段苏权离开了,但李木富一家并未就此平安。不久后,有人举报李木富窝藏红军。李木富被抓捕审讯,遭受了严刑拷打。然而,他始终没有透露段苏权的任何信息。这种坚贞不屈的精神,体现了普通农民对革命事业的忠诚。

李木富的遭遇在当地并非个例。许多支持红军的农民都面临着类似的危险。他们的付出,构成了中国革命史上一段鲜为人知但极其重要的篇章。正是这些普通百姓的支持,为革命的最终胜利奠定了坚实的群众基础。

1934年春,段苏权告别李木富一家,踏上了归队的艰难旅程。此时的他,虽然伤势有所好转,但仍然不能长途跋涉。为了避开敌人的搜捕,他只能在夜间行走,白天藏匿休息。这段经历对年轻的段苏权来说无疑是一次严峻的考验,但也锻炼了他的意志和生存能力。

经过数周的艰难跋涉,段苏权终于在贵州遵义附近找到了红军部队。然而,此时的红军已经开始了长征。段苏权立即加入了长征队伍,开始了他人生中最艰苦卓绝的征程。

长征期间,段苏权表现出了超乎寻常的勇气和坚韧。在翻越雪山时,他曾冒着生命危险救出一名掉入冰河的战友。在穿越草地时,他用自己仅剩的一点干粮救活了几名饥饿昏迷的同志。这些经历不仅让他的革命意志更加坚定,也让他在红军中赢得了良好的声誉。

1935年10月,红军胜利到达陕北。段苏权被分配到红一方面军第一军团。在接下来的抗日战争和解放战争中,他多次立功,从一名普通战士一步步晋升为团长、师长。

1937年全面抗战爆发后,段苏权所在部队改编为八路军。他参与了平型关大捷等多次重要战役,表现出色。在一次对日军的伏击战中,段苏权指挥有方,带领部队歼敌一个中队,缴获大量武器弹药,为此他被授予"战斗英雄"称号。

抗日战争胜利后,国共两党再次陷入内战。段苏权在解放战争中继续发挥他的军事才能。1947年,他参与指挥了著名的孟良崮战役。在这场战役中,段苏权所率领的部队担任主攻任务,成功突破国民党军队的防线,为战役的胜利做出了重要贡献。

1948年,段苏权参与了辽沈战役的指挥工作。在这场决定性的战役中,他再次展现了卓越的战术才能。他提出了一个大胆的计划:利用夜间行军,绕过敌人的主力防线,直接切断其退路。这个计划的成功实施,大大加速了战役的胜利进程。

1949年,中华人民共和国成立。段苏权被任命为某军区的副司令员。在新的岗位上,他致力于部队的现代化建设,积极推动军事训练改革,为提高部队的作战能力做出了重要贡献。

1950年,朝鲜战争爆发。作为有丰富作战经验的将领,段苏权被选派参与了这场国际性的军事行动。在朝鲜战场上,他指挥部队多次成功阻击美军的进攻,特别是在1951年春季的第五次战役中,他指挥的部队成功歼灭了一个美军团,为中国人民志愿军赢得了重要战果。

战争结束后,段苏权回国继续担任军区领导职务。他积极参与军队建设和国防现代化工作,为中国人民解放军的发展做出了重要贡献。在和平时期,他没有忘记自己的革命初心,经常深入基层部队,关心官兵生活,传承红军精神。

1955年9月,全军进行大规模授衔。然而,出人意料的是,段苏权却被"暂授"少将军衔。这一决定在军内外引起了不小的震动。许多人不解,为何这位资历深厚、战功卓著的老革命会遭遇如此待遇。

事实上,导致这一结果的原因与段苏权在李木富家养伤的经历有关。当时,有人对段苏权在敌后脱离组织多年的经历提出质疑。尽管段苏权多次解释自己是因重伤不得不留在农民家中养伤,但由于缺乏直接证据,这段经历仍然成为他履历中的一个"疑点"。

这一事件对段苏权产生了深远的影响。它不仅影响了他的军衔授予,也让他更加珍惜与李木富之间的革命友谊。从这时起,段苏权就开始计划要寻找当年救命恩人的下落,以正名自己的革命历程,同时也是为了表达对李木富的感激之情。

1955年的军衔授予事件过后,段苏权开始了寻找李木富的漫长旅程。然而,这并非一件易事。二十多年的时间过去,中国经历了抗日战争和解放战争,许多地方的行政区划发生了变化,人口流动也十分频繁。

段苏权首先尝试通过军队的关系网络寻找线索。他向曾经在重庆地区工作过的同志询问,希望能找到一些关于李木富的信息。但是,由于时间久远,加上当年的情况特殊,很少有人能提供有用的信息。

1956年春,段苏权决定亲自前往重庆寻找。他请了一个月的假期,带着一名警卫员,踏上了寻找之旅。他们首先来到了秀山县,但发现当地的行政区划已经发生了变化,雅江乡已经不复存在。

在县政府的帮助下,段苏权找到了原雅江乡的位置。然而,当他们来到车田村时,却发现这里已经面目全非。原来的村庄已经被并入了一个更大的行政村,许多老房子被拆除,新建了不少砖房。

段苏权挨家挨户地询问,但大多数村民都是战后搬来的,对李木富一无所知。少数年长的村民虽然听说过李木富这个名字,但也不知道他的去向。

就在段苏权几乎要放弃希望的时候,一位年逾古稀的老人提供了一个重要线索。他说,记得在解放前后,有一个姓李的人因为被怀疑窝藏红军,全家被迫离开了村子。他们据说是往湖南方向去了。

得到这个信息后,段苏权立即前往湖南。他走访了湘西、怀化等地,但依然没有找到李木富的踪迹。时间一天天过去,段苏权的假期也即将结束,他不得不暂时中断寻找,返回部队。

尽管这次寻找没有成功,但段苏权并未放弃。他利用一切可能的机会继续寻找李木富的下落。每次出差或者参加会议,只要有机会,他就会抽时间去周边地区打听消息。

1957年,段苏权通过自己的关系网,在湖南省公安厅找到了一份1949年的人口迁移记录。记录显示,确实有一个叫李木富的人从重庆迁移到了湖南省的某个山区。这个发现让段苏权重新燃起了希望。

1958年春节前夕,段苏权再次请假,前往湖南山区寻找。这次,他带上了更多的照片和资料,希望能帮助当地人回忆。经过多天的艰辛寻找,他终于在一个偏远的山村里找到了一位与李木富有些相似的老人。

然而,当段苏权兴奋地上前相认时,却发现这位老人虽然也叫李木富,但并不是当年救助他的那位农民。这次失望的经历并没有打击段苏权的决心,反而让他更加坚定了要找到真正的李木富的信念。

1959年,"大跃进"运动如火如荼地展开,段苏权的工作变得更加繁忙。尽管如此,他仍然没有放弃寻找李木富。他利用工作之余的时间,给各地的报社和广播电台写信,希望能通过媒体的力量寻找线索。

1960年,一位在重庆工作的记者回信给段苏权,称他在采访中遇到一位老人,提到过类似的故事。段苏权立即请假前往重庆,但遗憾的是,当他赶到时,那位老人已经去世了。

接下来的几年里,中国经历了自然灾害和政治运动,段苏权的寻找工作不得不暂时搁置。但他从未忘记过李木富,一直在等待合适的机会继续寻找。

1966年,"文化大革命"爆发。作为老革命,段苏权也未能幸免于难。他被下放到农村劳动,寻找李木富的计划再次被迫中断。但即便在这样艰难的时期,每当他回忆起在李木富家养伤的日子,都会感到一丝温暖和力量。

1972年,随着政治形势的变化,段苏权被平反,重新回到了工作岗位。尽管年事已高,但他依然没有放弃寻找李木富的念头。他开始系统地整理过去二十多年来收集的所有线索和信息,希望能从中发现被忽视的重要细节。

1975年,段苏权退休。离开了繁忙的工作岗位,他有了更多的时间和精力投入到寻找李木富的事业中。他重新踏上了寻找之路,这一次,他决定要走遍重庆、四川、湖南的每一个角落,直到找到李木富为止。

1978年春,已经退休三年的段苏权再次踏上了寻找李木富的征程。这一次,他带上了退休后积攒的所有积蓄,决心要将这个悬而未决的心愿了结。他先是重返重庆秀山县,希望能从当地的档案中找到些许线索。

在县档案馆里,段苏权意外发现了一份1950年代初的土地改革档案。档案中提到,一位名叫李木富的农民因曾经救助过红军,被评为革命积极分子。这个发现让段苏权兴奋不已,他立即开始追查这位李木富的下落。

经过多方打听,段苏权得知李木富一家在1953年左右迁移到了湖南省的一个山区。他立即启程前往湖南,开始了新一轮的寻找。然而,湖南山区地形复杂,交通不便,寻找工作异常艰难。

就在段苏权几乎要放弃希望的时候,一个偶然的机会改变了一切。1978年10月,他在一个偏远的山村里遇到了一位姓李的老人。这位老人虽然不是李木富,但他认识李木富,并告诉段苏权,李木富一家现在住在邻村。

第二天一早,段苏权迫不及待地来到了邻村。当他站在一座破旧的土房前,看到门口坐着一位白发苍苍的老人时,他的心猛地跳动了一下。虽然岁月改变了他们的容貌,但那双充满善意的眼睛,段苏权永远不会忘记。

"李大叔,还记得我吗?"段苏权颤抖着声音问道。

老人抬头看了看段苏权,先是一愣,随后眼睛慢慢亮了起来。"是你?那个受伤的小伙子?"李木富站起身,激动地握住了段苏权的手。

四十多年的时光一下子被拉近,两个老人相拥而泣。段苏权向李木富讲述了这些年来寻找他的经历,李木富则告诉段苏权,他们一家因为帮助红军,后来被国民党军队追捕,不得不离开家乡,辗转来到这个偏远的山村。

在接下来的日子里,段苏权住在了李木富家中。他们回忆往事,畅谈人生,弥补了四十多年的分离。段苏权了解到,虽然生活艰苦,但李木富始终保持着乐观向上的精神,在村里是个德高望重的老人。

段苏权决定要为李木富做些什么。回到北京后,他立即向有关部门反映了李木富的情况。在他的努力下,李木富被追认为革命功臣,获得了相应的待遇。不仅如此,段苏权还多次往返于北京和湖南之间,帮助改善李木富一家的生活条件。

1980年,在段苏权的安排下,李木富来到北京参加了国庆观礼。当李木富站在天安门城楼上,看着红旗飘扬,眼中闪烁着自豪的泪光。他说:"我这辈子没有白活,能为新中国的诞生出一份力,值了!"

1982年,段苏权和李木富的故事被媒体报道后,引起了社会的广泛关注。很多人被他们之间跨越时空的革命友谊所感动。当年,两人还一同接受了中央电视台的采访,讲述了他们的故事。

1985年,已经80岁高龄的段苏权决定要为后人留下一些东西。他开始着手写回忆录,记录下他和李木富的故事,以及他们共同经历的那段波澜壮阔的革命岁月。这本回忆录后来成为了研究中国革命史的重要资料之一。

1988年,李木富因病去世。段苏权闻讯后立即赶往湖南,亲自为老朋友送行。在葬礼上,段苏权动情地说:"木富兄,你走得安心。你的革命精神,永远活在我们心中。"

李木富去世后,段苏权并没有中断与李家的联系。他经常给李木富的子女写信,询问他们的生活状况,并尽自己所能给予帮助。他还资助李木富的孙子上了大学,希望通过教育来传承革命精神。

1990年代,随着改革开放的深入,中国社会发生了巨大变化。但段苏权始终坚持初心,经常到学校、工厂给年轻人讲述革命故事,传播革命精神。他常说:"我和木富兄的故事,不仅是个人的经历,更是一个时代的缩影。"

1997年,92岁高龄的段苏权在北京的一次革命传统教育活动中,向青年学生们讲述了他和李木富的故事。他语重心长地说:"革命友谊可以跨越时空,革命精神更应该代代相传。"这成为了他人生中最后一次公开讲述这段经历。

1998年冬,段苏权在北京家中平静离世。按照他的遗愿,他的一部分骨灰被安葬在了李木富的墓旁。两位老人虽然阴阳相隔,但他们的革命友谊和精神却永远地留在了人们心中。