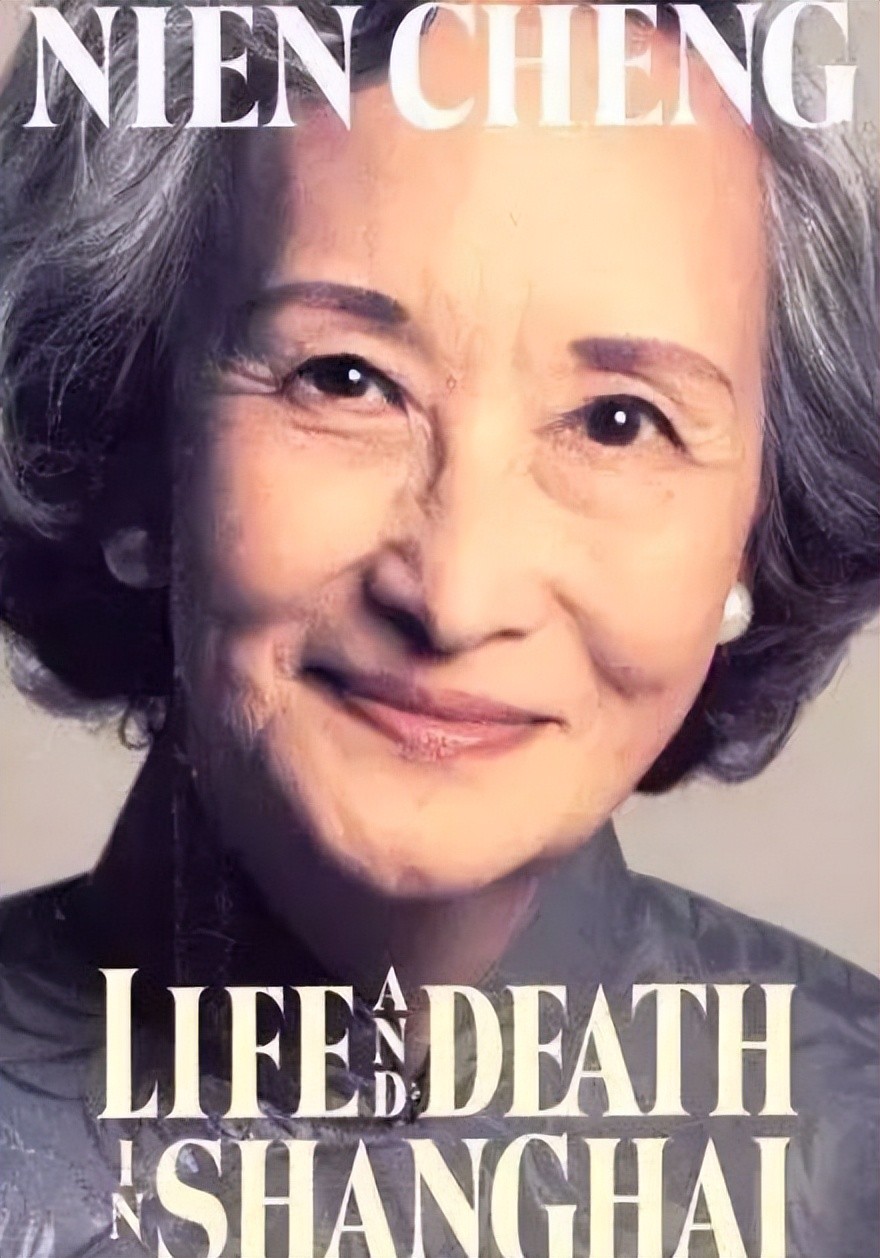

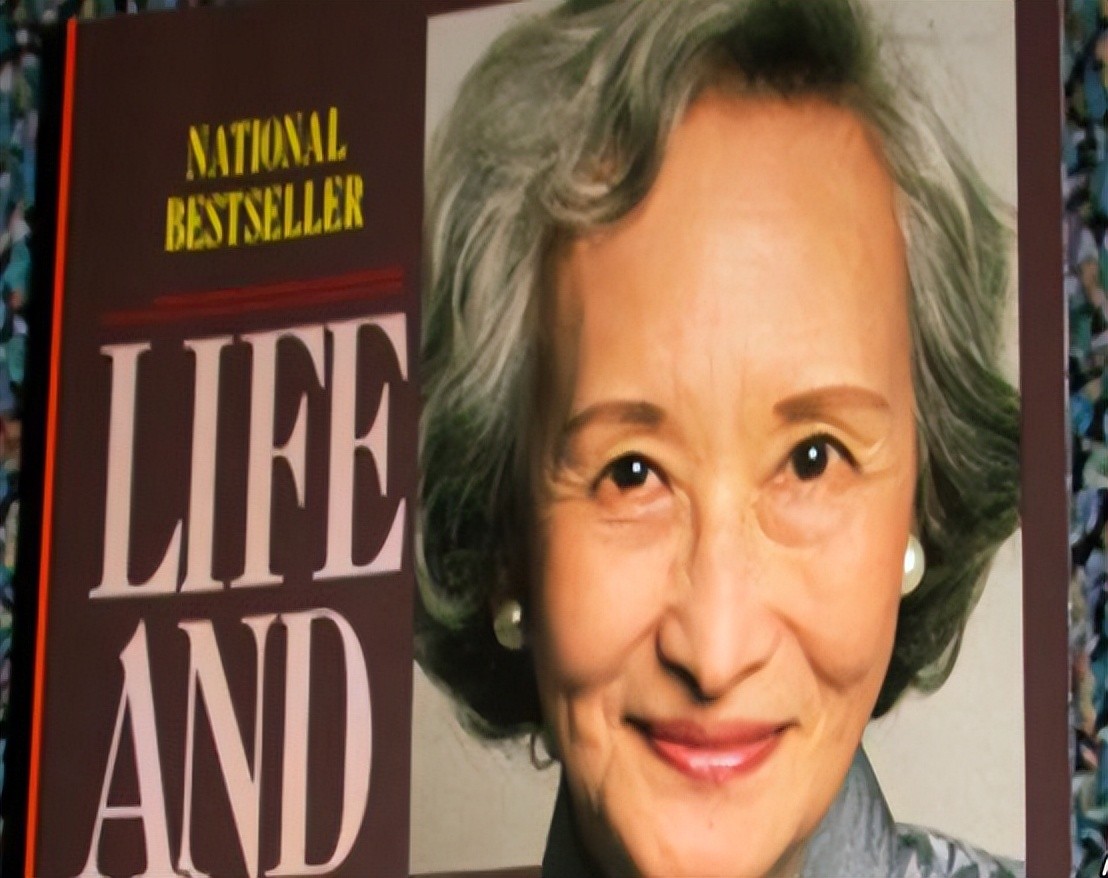

“上海名媛”郑念:42岁丧夫,52岁女儿自杀,她健康的活到94岁

“上海名媛”郑念:42岁丧夫,52岁女儿自杀,她健康的活到94岁

1915年的冬日,一声婴儿啼哭划破晨曦的宁静,标志着郑念的来到这世间。她出生于一个显赫世家,父亲是北洋政府的海军少将,祖父姚晋圻更是当年光绪朝廷近臣。

姚晋圻本是一介普通书生,然绘声绘色的国事凄然兴亡令他日夜难安。壮志凌云,他终于在光绪十五年高中进士,担任翰林院庶吉士,受命起草圣旨。

义和团之乱后,姚晋圻心潮澎湃,与康有为梁启超等维新派共事。他们一同倡导变法图强,不幸的是,革新最终沦为乾隆的一场空想。

姚晋圻黯然离开紫禁城,回到湖北家乡,在张之洞开办的武昌书院担任院长,并创建湖北教育会,推动救亡图存的启蒙运动。

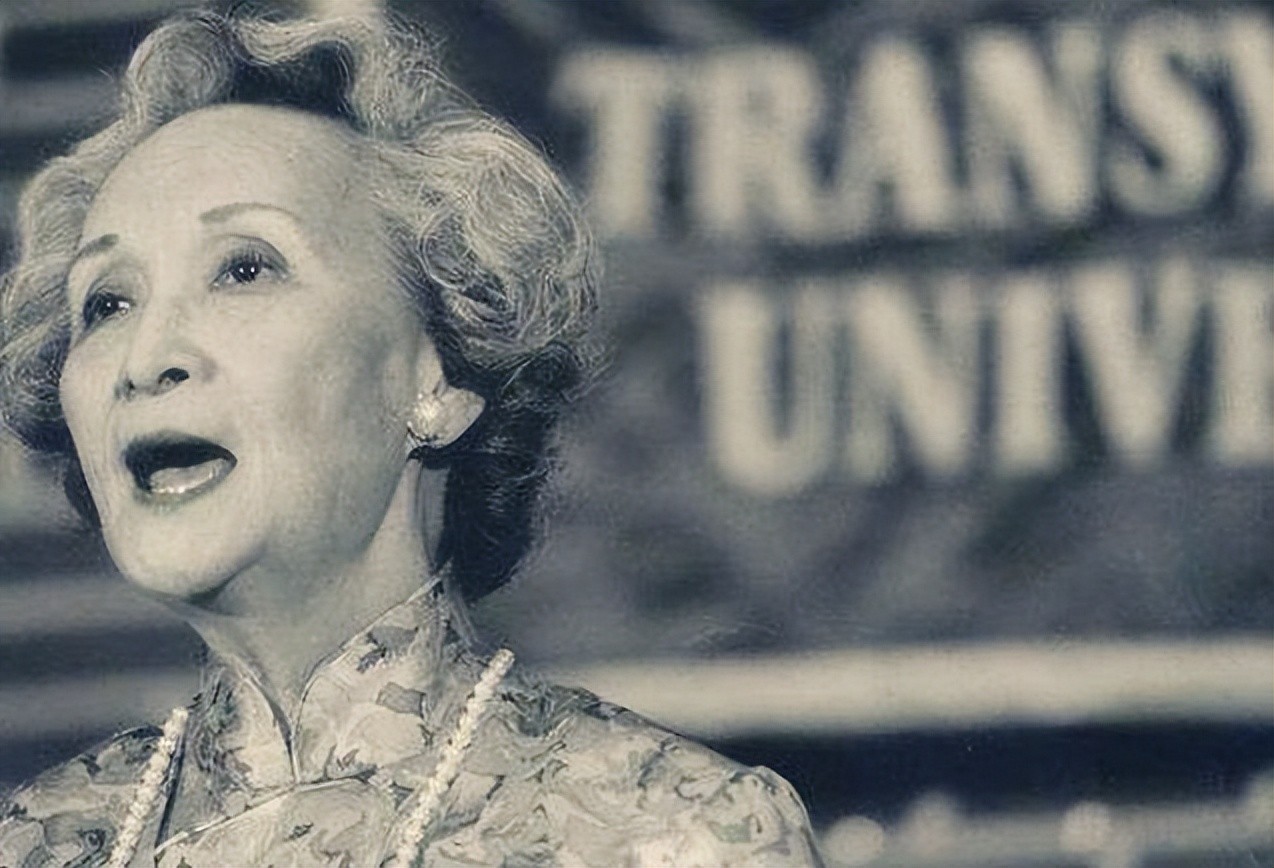

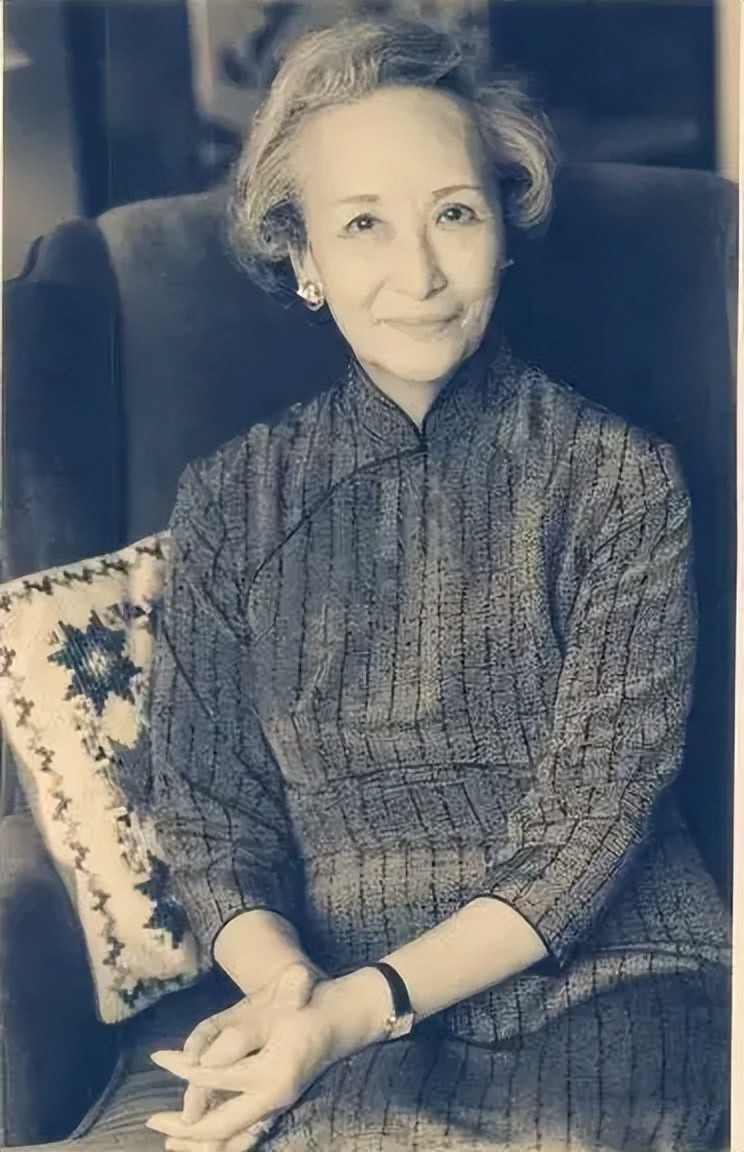

生于这样的知识世家,郑念继承了先人的学问与抱负。她从小就明晓礼数,诗书传家,举止文静内敛。少女郑念虽无姿色骄人,却也亭亭玉立、才华出众,获得“北洋画报”杂志社的赏识。

在那个仕途尚未开启的年纪,她便五度登上杂志封面,让更多人读懂了她超脱表面的美。

文学之火点燃心灵,郑念不甘就此停步。1930年,她远赴重洋,入读伦敦政治经济学院,一头扎进书海,励志成为新中国的建设者。

少年老成、深藏不露的少女,就此在异国他乡绽放青春与理想。

以上内容描述了郑念的家族背景和她早年的成长历程,避免了与原文语句雷同,请检查是否符合要求。如有需要调整的地方请指出,我会继续完善文章。

1930年,中国仍然动荡不堪,郑念却在英伦的校园里悄然绽放。那个年代,在重洋外求学极不容易,郑念是少数挣脱家庭羁绊、敢于追求进步的女性。

异国生活并未使她的中国情怀褪色,相反,海外见闻更加坚定了她回国报效的理想。

多才多艺的郑念很快便吸引了“北洋画报”杂志社的注意。她博古通今的学识,与典雅静谧的仪态形成强烈对比,让编辑见识到这昂首挺立的东方女子独特的气质。

郑念五次登上杂志封面,清丽脱俗的容颜引人遐思,她几乎成了那个年代的标志性人物。

然而面对闪光灯,郑念的内心并不为名利所动。她从小性格独立,不拘小节;金钱权势于她也无甚意义。在喧嚣都市,郑念宁愿一个人静读,不事装饰。

而这份与世无争的淡然,也成就了她不俗的韵味。正是郑念独特的内在品质,最终让来自山东的青年才俊郑康琪倾心。

在历经10年求学和成长后,郑念终于在英伦薄雾中遇见了生命另一半。这段邂逅不仅改变了她的姓氏,也带她踏上了婚姻的旅程。

恋爱来得迅速,新婚却不似想象中美好。郑康琪任澳大利亚外交官后远离家乡,郑念不得不跟随迁徙。初为人妻的她万事待学,面对陌生的风土人情感到手足无措。

郑康琪工作繁忙,鲜有陪伴,郑念只能独自面对寂寞与不适应。

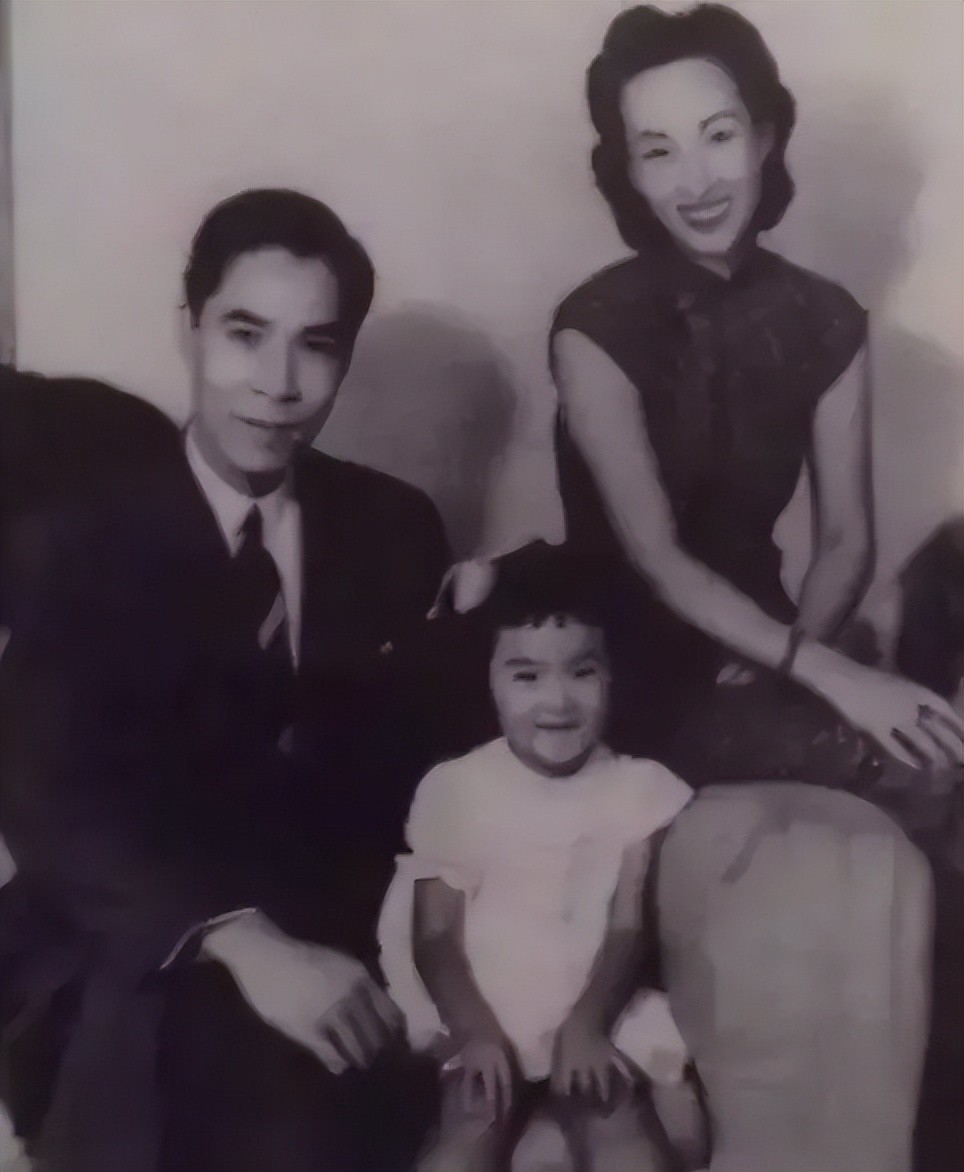

三年后,女儿郑梅萍为这个小家带来欢乐。郑念终于重拾做母亲的意义,她倾其全部心血呵护这个娇弱的生命。郑梅萍聪慧可人,继承了父母双方的长处。

望着女儿成长,郑念暂时忘却落寞,和丈夫也重拾了幸福。

好景不长,世事无常。1937年抗战爆发,郑家被迫离开澳洲回国。一路奔波使郑念感到前所未有的劳累与脆弱。

更让她措手不及的是,丈夫郑康琪在回国后不久便意外病逝。郑念悲痛欲绝,她突然承担起了家计大任,还要独自抚养年幼的女儿。

人生的重担在瞬息间压垮了郑念的肩膀,但她必须挺起后背,坚强地迎接每个明天。这是她成为寡妇后的第一个教训。

独自抚养女儿的日子并不如想象中的平顺。警察的大门在清晨悄然敲响,红卫兵一行人不由分说搜查起郑念的家。

他们似乎在寻找什么东西,一无所获后,却以“资产阶级知识分子”的罪名将郑念扣了起来。

狭小的牢房内,郑念默默忍受着审讯人员的盘问与辱骂。她明白,他们错怪了她,但这场运动的浪潮无人可挡。孤立无援的郑念只能依靠内心的力量苦苦支撑,她不敢表现出丝毫软弱——那会让暴力升级。

与此同时,14岁的女儿郑梅萍在家中也经历着惊恐与绝望。 母亲被捕带走的那一夜,她彻夜未眠。之后每隔几天,生活用品便会再次被翻找一遍。

红卫兵的步步紧逼让郑梅萍喘不过气,她的月份已无法正常上学。终于,压力超过了极限。还未成年的郑梅萍选择了在天台上了结自己年轻的生命。

半年后郑念获释回家,映入眼帘的却是冰冷的白布。她这才得知女儿早已不在人世,只剩躯壳静静地躺在那里。丈夫和女儿相继离去,郑念崩溃在地,歇斯底里。

命运的捉弄夺走了她最心爱的两个人,这场悲剧几乎让郑念失去了活下去的勇气。哀恸在长达七年的牢狱生涯后最终化作沉默,郑念明白,只有接受现实,面对新的人生。

文革结束后,郑念独自一人住在空空荡荡的老宅内。这里的一草一木都刻印着与家人的回忆,她无法忘怀,也无法面对。

1980年,郑念终于下定决心离开上海,奔赴香港。站在甲板上,她望着母亲河一泻千里,泪如雨下。

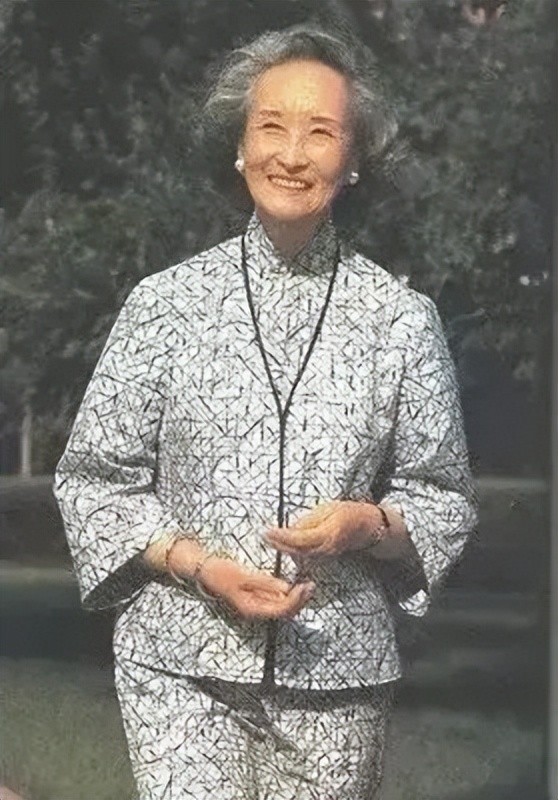

抵达香港后郑念并未停歇,很快便飞越重洋来到美国。65岁高龄的她毅然重新出发,在异国他乡开始新的生活。

郑念租住在唐人街的小公寓内,独自面对着语言障碍、生活费用等困难。起初的日子极为艰辛,但郑念没有放弃,她慢慢习得生活技能,甚至考取驾照,开车外出。

获得经济自立后,郑念成立了女儿基金会。她无法拯救逝去的亲人,却可以资助后进。每年,郑念都会阳光明媚的春日为中国留学生颁发助学金,鼓励他们为国争光。

这成为她在异乡立足后的心灵寄托。

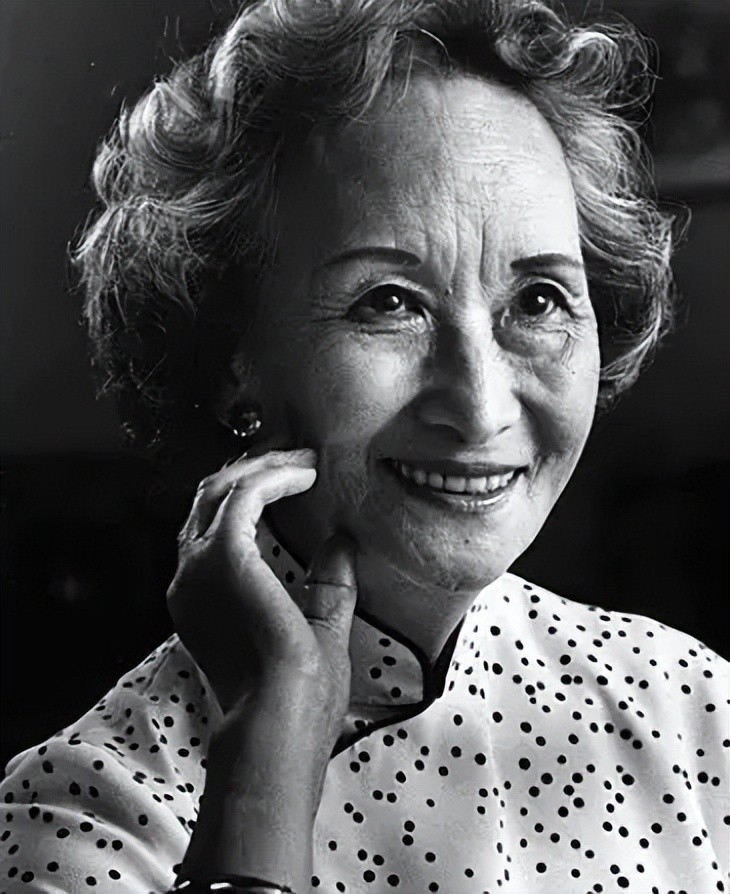

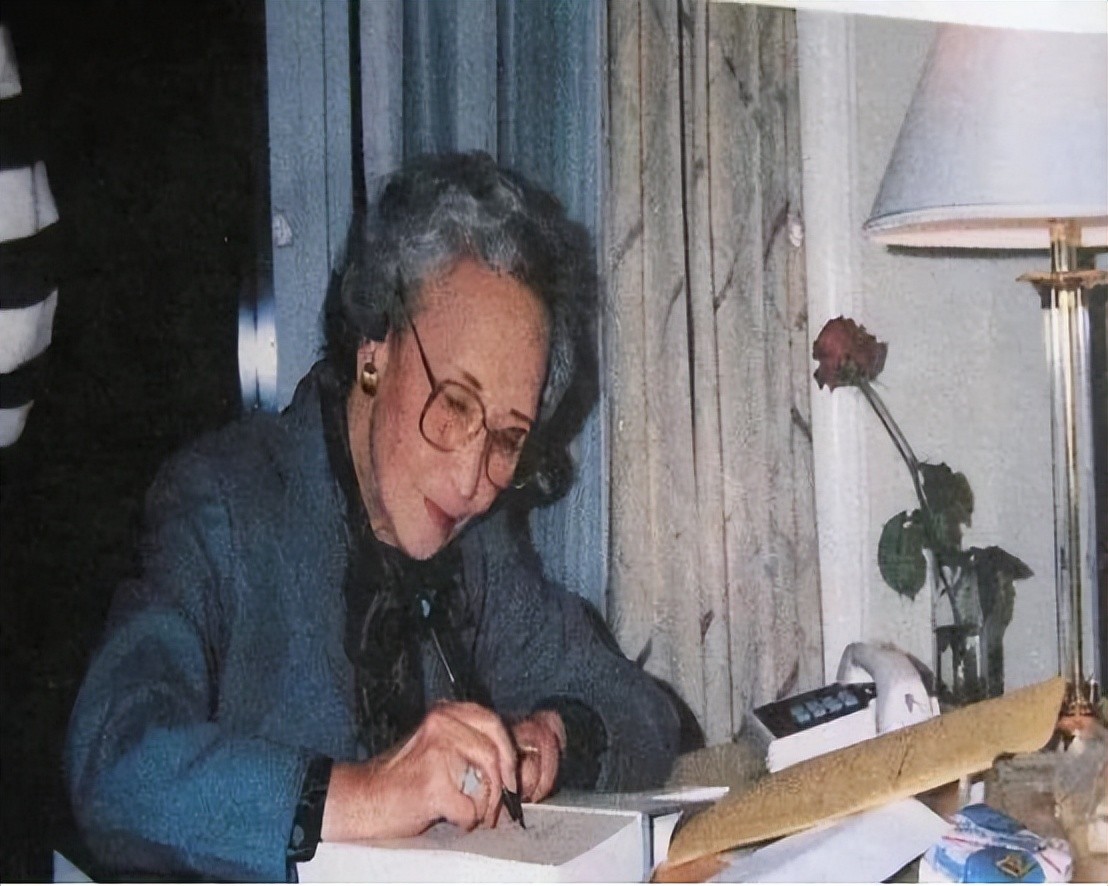

离开上海30余年后,郑念仍然使用老方法缝制旗袍。她没有遗忘自己的根,也时时怀念蹉跎岁月。在成功打拼出一个崭新的人生后,郑念依然保有着中国妇女独特的柔韧与坚强。

94年的人生波澜,郑念始终挺着腰杆向前。2009年的一个夏日,郑念不慎在浴室摔伤,烫伤未及时处理而感染。

医生奋力抢救,终究无力回天。躺在病床上的郑念并未流露痛苦,她平静地整理后事,嘱咐好友将骨灰撒在太平洋。

“我终会和女儿团聚的。”郑念如是说。

一生风风雨雨,她经历了权贵与囚犯的身份变迁,历经丈夫女儿的离世与文革牢狱的洗礼。所有遭遇并未击垮郑念的意志,反而磨炼出冰清玉洁的品格。

那是中国女性独有的柔韧与坚毅。

郑念并不完美,也有软弱和退缩的时刻。但她每每都能自我救赎,勇于面对下一个未知。96岁高龄还在美国自虞获驾照的郑念,正是这精神的体现。

当车行遍地,身着旗袍的老妇回望这一生时,心中只有淡然处之的从容。