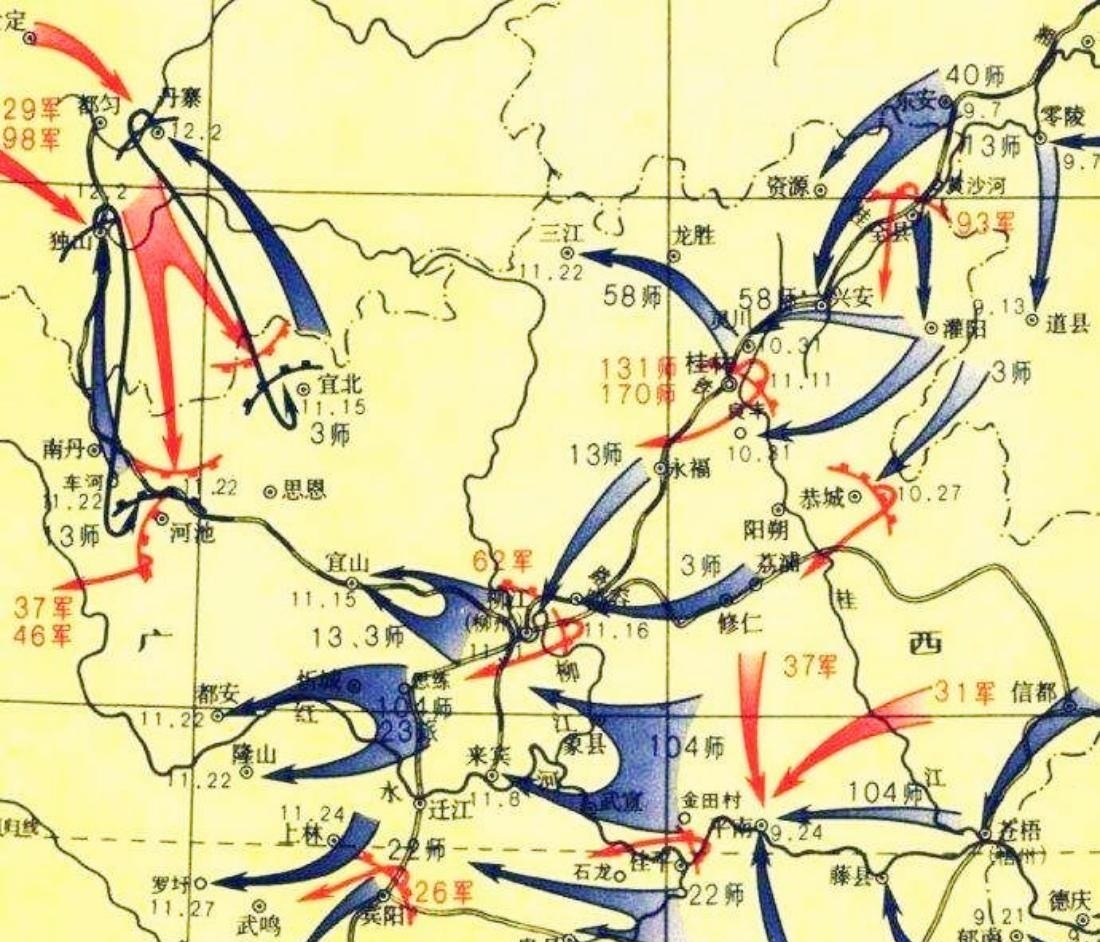

桂柳会战,白崇禧为何宁愿失地也要保部队?绝非有兵权就有地盘儿

桂柳会战,白崇禧为何宁愿失地也要保部队?绝非有兵权就有地盘儿

若以战斗力而论,冯玉祥的老西北军是地方实力派中实力尤强的一支,仅次于蒋氏的嫡系,甚至在一定程度上具有单独与嫡系部队掰手腕的实力。

然而,这支曾经风光一时的力量,最终在中原大战后迅速瓦解,兵力分散,势力解体。

其根本原因并非军事上的失败,而是因为这支军队缺乏四个维系军心的关键要素:主义、利益、派系与地域。

西北军的溃败并非因为战场上的直接溃败,而是因为冯玉祥在关键时刻选择了主动认输。

即便在中原大战后,西北军仍有约20万兵力,若加上韩复榘的支持,甚至可以达到30万之众。

以这些兵力,如果能稳住阵地,依然有与其他军阀抗衡的资本。

但冯玉祥没有选择顽强抵抗,而是在各方压力下迅速退让。

这一选择不仅是出于战术上的考虑,更有其深层的政治与军事背景。

一支军队的凝聚力,往往取决于四个要素:主义、利益、派系与地域。

蒋中正的嫡系部队之所以能够长期保持强大的战斗力,正是因为这四个要素几乎在其军中得到了全面的体现。

黄埔军校培养出来的嫡系军官,初期依赖的是一种明确的政治理念,即“三民主义”的指导思想,后期则逐渐依靠利益与地域上的纽带稳固军心。

蒋介石特别重视从江浙地区选拔将领,这使得蒋军不仅具备了统一的军事目标,还能通过地域关系强化军心。

相比之下,冯玉祥的西北军显得尤为脆弱。

冯玉祥在军事上具备非凡的才能,但他缺乏将军队统一在一个强有力的政治理念下的能力。

西北军的士兵并没有统一的“主义”来指引他们,也没有足够的地域性支持让他们感到归属。

西北军的官兵大多来自不同的地域,且冯玉祥本身的政治立场相对模糊,未能形成有效的利益共识。

在面对战场上的困境时,许多士兵并没有足够的动机去坚持,而是选择了快速退却。

冯玉祥的西北军在长期的战斗中形成了较为松散的内部结构,且军队内部并未完全依赖于明确的派系关系。

虽然冯玉祥与一些军阀保持着合作关系,但与蒋中正嫡系的紧密合作并未能维系持久。

相比之下,蒋中正的嫡系部队与其政治派系之间的关系更为牢固,使得其军队能够保持较强的凝聚力。

在西北军中,冯玉祥既没有强大的领导魅力,也没有能够凝聚士气的明确目标,最终导致了军队的瓦解。

尤其是在面对外部压力时,西北军显得格外脆弱。

冯玉祥的政策反复无常,导致军队上下士气低迷。

冯玉祥的战略调整往往缺乏清晰的目标和持久的执行力,这也使得西北军的士兵在面对严峻的战斗时,缺乏应有的决心和动力。

尤其是在“票子”和“女子”成为军队内外争斗的焦点时,军心的涣散便成了不可避免的结果。

战败后的西北军,只有宋哲元的第29军还能保留一定的战斗力,这支部队堪称冯玉祥军中的“正统余脉”。

然而,这支部队的力量已经无法回天,冯玉祥所领导的西北军在这场战争中彻底丧失了原有的战斗力与影响力,迅速分崩离析。

与西北军的迅速解体形成鲜明对比的是新桂系的稳定与发展。

新桂系之所以能够在军阀割据的格局中保持一定的强势,主要依靠的是地域性这一强有力的凝聚力。

新桂系的领袖人物白崇禧,尽管在军事上显得较为保守,但他深知地域性的力量。

无论是江浙、晋军,还是粤军,其强大的地方凝聚力无不依赖于同样的地域性基础。

白崇禧通过不断强化广西本土的军事控制,逐步削弱外部势力对广西的控制权,展现了地域性凝聚力的巨大潜力。

然而,白崇禧也并非毫无顾虑。

虽然新桂系的地域性凝聚力强大,但在与其他地方势力的互动中,白崇禧深知其“思想”上的薄弱。

正如他所言,“战斗只为‘老蒋给饭吃’”,这反映了新桂系军队士兵思想上的缺失,尽管军官接受了新思想的熏陶,但普通士兵对于战斗的热情和信仰并未真正升华,导致部队内的凝聚力出现了严重的内耗。

相比之下,冯玉祥的老西北军由于缺乏一个清晰的凝聚目标和统一的政治立场,在战败之后失去了原本应有的凝聚力,最终走向了解体。

这一过程的复杂性,既反映了冯玉祥在内外环境压力下的选择,也揭示了中国地方军阀在政治与军事上的深层次矛盾。

在一个以利益、地域和派系为主要力量的时代,西北军的失败,最终成为了那个时代中国军事与政治错综复杂局面的缩影。