撤退!决定淝水之战胜负的细节回顾

撤退!决定淝水之战胜负的细节回顾

淝水之战是中国古代历史上非常经典的一次以少胜多的战役,是东晋生死存亡之战,在文学史上也贡献了许多成语,如风声鹤唳,草木皆兵。前秦苻坚也从最有可能统一中国的胡人帝王,转而身死人手,成为千古笑柄,令人唏嘘。

淝水之战前夕,桓氏在荆州雍州地区不断北伐,苻坚不胜其扰。在苻坚统一北方后想一举灭掉东晋,除掉江东这个心腹大患,完成这份足以载入史册的千秋大业。

苻坚太高估自己的“德行”,以为南人皆愿为他所用,派才俘获不久的东晋前梁州刺史朱序向晋军传话,结果朱序私底下和东晋征虏将军、征讨大都督谢石里应外合,建议谢石、谢玄趁苻坚百万大军还没有完全集结到位时,迅速主动出击;若能击破苻坚前锋,则能沮败对方士气,再利用北人畏惧南方江淮天堑、水盛滔天的心理,便可以彻底击溃他们,复制昆阳大战和赤壁之战的神迹。

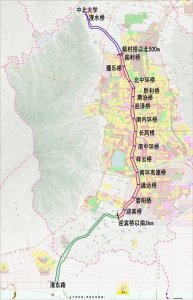

之后刘牢之带领北府五千精兵在洛涧击败秦卫将军梁成,前秦一下就损失一万五千人;继而谢石带领将士水陆并进,苻坚登寿阳城见晋兵行军严整有序,士气高昂,再看到八公山上的草木时都以为是晋兵。他知道晋兵绝对是一支劲敌,竟然开始感到害怕。

由于晋兵主动出击,两军在合肥遭遇,隔河相望,秦兵占据着有利地势,晋兵无法渡河。谢玄派遣使者对秦阳平公苻融(苻融也坚决反对苻坚侵晋)说,秦军孤军深入,无法持久,不如让晋兵过河,大家挑一块平地决一死战。当时的谢玄只是想趁士气渡河之后背水一战,因为随着苻坚大军和粮草陆续集结到位,拖得越久对东晋越不利,谢玄也是孤注一掷,成败在此一举。

最后就是戏剧性的一幕发生了。一线将领皆说“我众彼寡,不如遏之,使不得上,可以万全“,而苻坚却坚持”引兵少却,使之半渡,我以铁骑蹙而杀之,蔑不胜矣“。理论上苻坚是没有错的,趁对方渡河时出击大获全胜的战役屡见不鲜,而就算谢玄趁秦兵后退时冲过去,双方也应该是互相冲进河里厮杀,而不是出现单方面的溃败。但历史没有这样上演,只能证明秦军在士气和指挥上出了大问题。

在谢玄提出这样一个方案后,苻坚的决策是赌徒式的冒险,他的前线将领们的建议则是万无一失的,因为一百多年后的拓跋焘就是这样做的。当时的北魏尽管没能拿下宋,但后撤保全南下大军,还趁机一路收割人口,摧毁了宋的元嘉之治,高明立判。当然,如果没有苻坚的例子,“淝水之战“的主角指不定就是拓跋焘了。

回到战场,最直接的问题出在刚撤退时,朱序在后面大喊“秦兵败矣“,于是秦兵失去秩序大乱,疯狂后撤。秦阳平公苻融试图冲上阵前阻止士兵后退,因为人太多,马摔倒被晋兵所杀,秦兵因此彻底崩溃。除了被晋兵乘胜追击大败外,秦兵发生踩踏更是死伤无数,以至于恐惧到“闻风声鹤唳,皆以为晋兵且至,昼夜不敢息”,加上撤退过程中饿死、冻死、累死的人,几十万大军损失百分之七八十。

撤退本是战场上最危险的事情之一,因为撤退一定给敌人追击的机会。理想的撤退应是阵后方先撤,前面的人继续对阵殿后;等到后方撤得差不多,而且做好防御后,前方的再撤,这样循序渐进的撤退,可以最大程度保全有生力量,不会给敌人可乘之机。而前秦在处理撤退这件事时,如此潦草,拍脑袋决定,号令不明,最后被抓住机会,败也是固其宜了。

值得一提的是,谢安坐镇建康,日常与客人下棋,收到战报知道秦兵已败,客人问情况如何,谢安缓缓说道:小儿辈遂已破贼。真可谓自信潇洒,高明悠远,和苻坚的狼狈形成鲜明对比。江左风流,妙不可言啊!