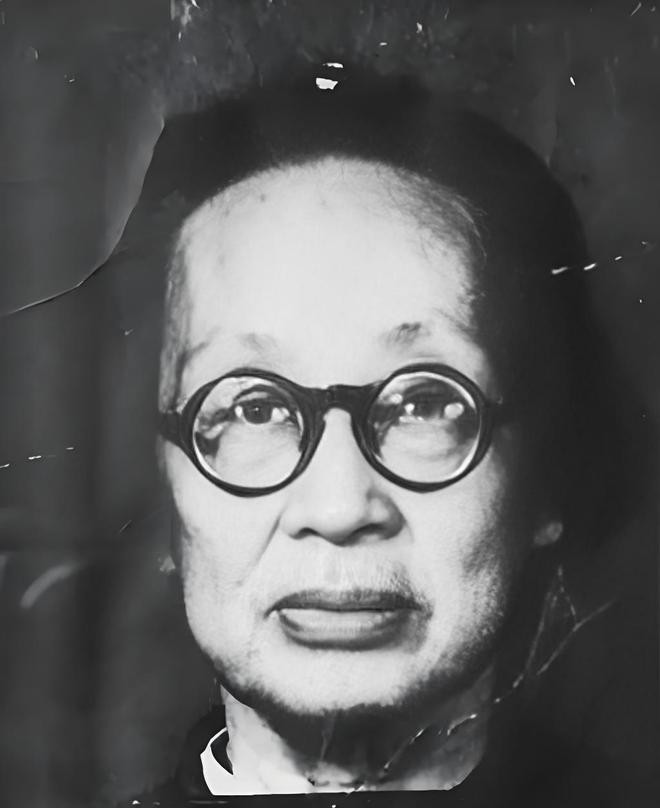

一代女杰的迷途与忏悔:陈璧君的复杂人生

一代女杰的迷途与忏悔:陈璧君的复杂人生

“汪先生没有璧君不能成事,没有璧君也不至于败事。”陈公博对汪精卫与陈璧君关系的精妙概括,至今仍让人回味。这段话,既是评价,也是对一段复杂历史的注脚。陈璧君,这位“头号女汉奸”,她的命运如同她的人生一样,充满了戏剧性和矛盾性。

1945年日本投降后,陈璧君被捕。在法庭上,她傲慢的态度,强辩的言辞,激怒了所有在场的人。她为汪精卫辩护,称汪政权“并无一寸之土”,是在沦陷区“从敌人手中争回权利”。这番话,与其说是为汪精卫开脱,不如说是为自己找寻一份精神慰藉。她始终不愿承认自己犯下的错误,这或许源于她对汪精卫的盲目崇拜和对自身政治立场的固执。

陈璧君的强硬并非单纯的顽固,更像是对自身命运的抗争。 她深陷于汪精卫的政治漩涡中,无法自拔。她参与了汪精卫的政治活动,为其出谋划策,甚至成为其政治生涯中不可或缺的一部分。然而,当大厦将倾,一切都成为过眼云烟时,她却成为了千夫所指的对象。 这种巨大的落差,让她无法接受现实,只能用强硬的态度来掩盖内心的痛苦与迷茫。

然而,命运的齿轮却在悄然转动。 1949年上海解放后,陈璧君被送往提篮桥监狱。她最初的态度依然强硬,甚至扬言“不求别的,只求一死为快”。她拒绝宋庆龄和何香凝的劝说,固执地认为自己“无罪可悔”。 这时的她,仿佛一只被困住的困兽,在绝望中挣扎。

然而,监狱生活以及共产党宽容的态度,逐渐改变了她的想法。 管理人员对待她既严格又宽厚,允许她与家人联系,并给予她必要的医疗照顾。 这或许才是真正感化陈璧君的关键。 监狱的宽容并非放弃原则,而是以另一种方式进行感化。 通过这样的方式,共产党试图让陈璧君看到希望,感受到来自新中国的温暖。

在漫长的狱中岁月里,陈璧君的身体状况每况愈下。她患有高血压、心脏病等多种疾病,多次住院治疗。 狱中治疗的经历,也让她看到了党的宽容和人文关怀。 这与她之前所处的环境形成了鲜明的对比,也让她开始重新思考自己的人生和选择。 她不再执迷于过去,而是慢慢地接受了现实。

后期,陈璧君的态度发生了明显的转变。她主动要求重新审判,甚至表示愿意去农场劳动,积极改造。她开始阅读《解放日报》,并称之为“生命的重要元素”。 这表明,她已开始接受新中国的思想和制度。 她放下曾经的偏见和执念,试图用自己的实际行动来弥补过往的错误。 她已经放下对抗的心态,开始积极地与新的社会环境融合。

陈璧君的转变,并非一蹴而就,而是经历了漫长而痛苦的思想斗争。 这其中,既有她自身认识的提升,也有新中国宽容政策的感化。这不仅仅是一个人的转变,更是时代变迁的缩影。从强硬不认罪到晚年积极改造,陈璧君的人生经历,如同一部充满张力的小说,展现了人性的复杂和变幻莫测。 她的故事,或许会让我们重新思考历史,重新审视那些曾经犯下错误的人们。 她的晚年,或许让我们看到了悔过自新的希望,看到了人性中善的回归。 她的故事,也为我们留下了一个值得深思的课题:面对历史的错误,我们该如何正确地对待?

陈璧君的一生,是复杂的,是矛盾的,也是值得我们深思的。 她不是一个简单的“女汉奸”,而是一个在时代巨变中迷失又最终寻求救赎的复杂女性形象。 她的一生,也映照出那个动荡时代的悲欢离合,以及新中国宽容和感化的力量。