河北省军事——人民解放军兵役制度

河北省军事——人民解放军兵役制度

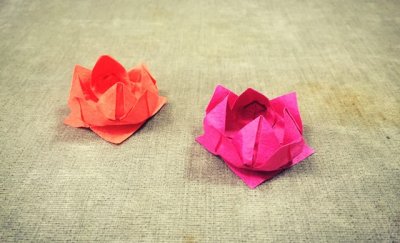

中国人民解放军的兵役制度,自民国16年(1927)至1954年为志兵役制[河北省始自26年(1937))。抗日战争期间,晋察冀边区曾一度[31年(1942)1月-33年(1944)6月)试行志愿义务兵役制度,后仍为志愿兵役制。1955年中华人民共和国第一部兵役法颁布后,全国开始实行义务兵役制(河北省1954年试行)。1978年后改行义务兵役与志愿兵役相结合的制度,即部分超期服役的义务兵,根据需要和本人自愿,改为志愿兵,留部队长期服役。1984年5月,国家颁布第二部兵役法,规定实行为义务兵役制为主体的义务兵与志愿兵相结合,民兵与预备役相结合的制度。

第一节 志愿兵役制

一、志愿兵役制的性质

志愿兵役制是建立在政治动员和武装人民群众的基础上,公民自愿参加军队、担负军事任务的制度。抗日战争爆发后,八路军挺进华北开展敌后游击战争,从此,河北省在中国共产党的领导下,广大工人、农民、革命知识分子和其他爱国人士,经过政治动员,自愿参军入伍;入伍者,不计报酬,长期在部队中服役,军人及其家属,同时受到政府和人民群众的尊重和优待,并在政治上享有崇高的地位。这一制度的实行,保证了人民解放军所需兵员的源源补充和发展壮大,保证了抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的历史性胜利。

二、志愿兵役制的兵员条件

志愿兵役制的兵员条件随形势和任务需要而定。抗日战争初期,根据建立抗日根据地和发展人民军队的需要,边区政府规定,凡拥护抗战者,不分民族、信仰、阶级出身、身无残疾,有志于国家和民族解放事业的青壮年公民,均可志愿参军入伍。民国 29年(1940)4月,中共中央北方局和晋察冀军区联合发出动员扩军指示,对新兵的政治、身体条件提出了明确要求,规定新战士中“中共党员须占20%,尽量吸收工农成分”,“流氓兵痞、烟鬼土匪、青红帮头子和老弱残废必须彻底洗刷”,“要特别防止奸细分子混入”。31年(1942)1月,晋察冀边区政府颁布的志愿义务兵役制暂行办法,对兵员条件作了具体规定:年龄18-35岁;身长1.4米以上;政治坚定、坚决抗战、非地痞流氓或曾被开除军籍者;身体健康无不良嗜好及暗疾者。

解放战争时期,由于战争性质的转变,各地特别重视兵员的政治质量,要求多吸收翻身农民参军,地主富农分子、特务、地痞、流氓和多年伪军又为群众所痛恨者,概不准入伍。抗美援朝时期,由于建立了全国统一的政权,部分军队出国作战,对兵员质量的要求更加严格。1951年9月中共河北省委扩军指示中规定:(一)年龄为18-28岁;(二)身高165公分以上,身体健康、无慢性病和传染病者;(三)本人政治清白。有反动行为的地主富农子弟、被镇压的反动分子的子弟、兵痞流氓或被开除军籍者、惯匪、特务或政治面目不清的嫌疑分子、反动会道门之大小道首及未退道的道徒、被剥夺公民权或徒刑未满者、在村中被管制者均不准人伍。这些规定的贯彻实施,对于保证兵员质量和人民解放军的巩固与发展起了重要作用。

三、兵役机构

革命战争时期,夺取战争胜利,是党政军民的中心任务。人民解放军的建设,扩军动员、复员安置,都是在地方党委统一领导下,党政军各部门共同努力完成的。

抗日战争初期,各级组织尚未健全,全省没有统一的扩军动员机构。动员群众参军改编旧军队、收编改造游杂武装由各级党组织、部队工作团、民族革命战争战地总动员委员会直接组织实施。民国28年(i939)以后,随着抗日民主政权和军事机关的建立,扩军动员工作由边区和中心区人民武装委员会负责。29年(1940)以后,随着抗日民主政权和军事机关发展、巩周与各级组织机构的完善,军区、军分区、县、区武委会(亦称武装部)即兼为兵员动员机关。解放战争时期,各军区、军分区、各级人民武装部,在上级军事机关和同级党委政府领导下,负责兵员动员工作。中华人民共和国成立后,省军区、军分区和各级人民武装部(兵役局)为同级政府的兵役机关。

四、兵员动员

志愿兵役制的基本点是依靠人民群众的政治觉悟和坚持自愿的原则。因此,兵员动员即成为战时人民解放军兵员补充和扩大的主要形式。此外,由于革命战争的民族性、正义性,在中国共产党政策的感召下,伪军反正投诚部队、国民党起义部队和被俘人员,经过政治教育自愿参加人民解放军,也是战时人民解放军兵员的重要来之一

。人民解放军战时动员扩编的方法有二:一是升级法,即由民兵发展为区小队,由区小队升县大队,县大队升军分区独立团,再由军分区独立团升为主力部队。二是动员兵员直接补充主力部队。

五、复员安置

抗日战争时期,由于斗争形势的需要,部队没有成批地复员转业。民国31年(1942)(晋察冀边区志愿义务兵役制实施暂行办法》虽有“兵役期限定为三年"之规定,但受环境与条件所制并未实行,只是对老弱病残军人进行个别复员安置。

抗日战争胜利后,晋察冀军区根据国共两党谈判达成之“军队实行统一整编,编余均复员"之协议,于35年(1946)2月,部队开始整编复员。至6月底,全区共复员100820名计冀中军区40556名,冀察军区14317名,冀东军区10842名,热河军区14459名,冀晋军区21006名。为了做好这次复员安置工作,从边区政府到乡、村,均建立了复员安置委员会,县以上由党政军有关部门组成,区、乡、村由党、政、武、青、妇有关人员组成。复员军人除发给路费携带自用行装外,并按等级由政府发给一定的生活补助。即:31年(1942)以前人伍者为甲等,发小米160公斤;32年(1943)1月1日至34年(1945)8月10日前人伍者为乙等,发小米100公斤;其后人伍者为丙等,发小米50公斤。此外,年龄45岁以上、有5年以上斗争历史、且身体衰弱、家庭生活困难者,增发小米100公斤;残废军人除按复员军人待遇外,另按残废等级发给残废金。外省籍人员不能回原籍者,由专署以上政府在当地妥为安置;病员在3个月内不能治愈者,划分等级按残废军人处理。这批复员军人,在回乡途中受到了各级复员委员会的热情接待和群众的热烈欢迎。回乡后合理解决了耕地和住房等问题,生产、生活上得到了妥善安排。35年(1946)7月,国民党反动派背信弃义地撕毁了停战协定和政协决议,向解放区发动了全面进攻,部队除对残废人员进行个别安置外,成批的复员工作即行停止。

在解放战争时期,河北战场大规模的战役、战斗不断,军队负伤致残人员较多,各军区建立了荣军学校、荣军医院,各解放区、专区、县建立了荣军工作机构,使这些人员得到了妥善安置。

从抗日战争开始,至1950年6月底全省共接收安置复员军人11万余人(不含原属察哈尔省之张家口地区)。随着解放战争的胜利结束和中华人民共和国的建立,人民解放军由战争状态转人正规建军的新时期。为了实现由志愿兵役制到义务兵役制的转变,从1950年7月至1957年底,逐步对1954年11月1日以前人伍的志愿兵进行复员,其间河北省共接收安置复员军人31.9万余人(见表),其中排以上干部5.02万人。回农村安置26.1万余人,城镇机关、工矿企业单位安置5.8万余人。

为了做好志愿兵的复员安置工作,根据1950年6月30日中央人民政府人民革命军事委员会、政务院《关于人民解放军 1950年的复员工作决定》,河北省乡以上政府、军队团以上机关,均成立了复员委员会,并设办事机构办理复员安置事宜。河北省复员委员会由省人民委员会各厅局委办、省军区各部及工、青、妇等有关部门领导组成,主任杨秀峰(河北省主席),副主任孙毅(河北军区司令员,后由副司令员孟庆山接任),秘书长马卓洲1951年12月,“河北省复员委员会"改称“河北省转业建设委员会”,主任杨秀峰,副主任士奇才、范若一、孟庆山、王建德。1955年8月,领导成员进行调整,主任张明河(副省长),副主任宋学飞(省军区副司令员),秘书长贾桂荣(省兵役局局长)、吕瑛。日常工作交由省兵役局和省民政厅分别承办。综合、计划、集训等由省兵役局(称第一办公室)处理,接收安置等地方性工作由省民政厅(称第二办公室)办理。

各级领导对复员安置工作极为重视,通过集训认真抓了复员转业教育,各专区设了办事处,铁路、公路主要降车点设立联络站、接待站,安排食宿及时办理接收手线,组织转运。成批运转者,由军队和地方派干部护送。复员转业军人回到城乡后,荣受了当地政府和人民群众的热烈欢迎,并妥善解决了他们的生活、生产和就业问题,使广大复转军人“各得其所,各就其业”。据河北省复员转业委员会1957年工作报告记载,复员回乡军人带头组织、参加农业生产合作社,带头发展生产,有1.2万余人被评为县市以上社会主义建设积极分子,78626人被选拔到村、乡(社)的领导岗位。