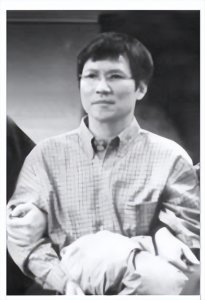

安徽凤阳小岗村第一书记沈浩,希望多一些这样无私奉献的好干部

安徽凤阳小岗村第一书记沈浩,希望多一些这样无私奉献的好干部

有一次,我无意间在电影频道看到正在播放的电影《第一书记》,竟然津津有味地看完了,被电影中主人公沈浩无私的奉献精神,带领安徽凤阳小岗村再创辉煌的事迹感动了。

沈浩是安徽萧县人,2004年2月作为安徽省第二批选派农村任职干部,到安徽凤阳县小岗村担任第一书记。他在小岗村工作了六年,期间他铺路修桥,帮助贫困户,招商引资搞改革,引进项目13个,到位资金2.3亿元。他的勤奋务实、无私奉献,使得小岗村的面貌焕然一新,赢得了老百姓极大的信任和拥护。甚至两次用按下红手印的方式强烈挽留他留任。

不幸的是,2009年11月6日,年仅45岁的沈浩因积劳成疾而心脏病突发逝世。他的离世让村民们悲痛不已,但他们深知,沈浩的精神将永远留在小岗村,激励着他们继续前行。

01

2004年,沈浩初到小岗村时,村委会账本上只有3万元的集体欠债,村民住房条件相对较差,且存在危房。他先是花了两个月的时间,跑遍了全村108户人家,了解实际情况,听取村民的真实意见。接着,他组织村里的骨干人员去外地名村参观,共同为小岗村的发展出谋划策。

为了改善村民的住房条件,沈浩多方筹措资金,修复了自来水和广播电视等设施,兴建了党员活动室、卫生服务中心和档案室,翻盖了部分村民的房屋,甚至亲自冒雨冲进大雨中动员危房户搬离。

在他的努力下,小岗村的面貌发生了翻天覆地的变化。2008年,小岗村农民人均收入达到6600元,比当时全省人均水平高出39%,是沈浩初到小岗村时的3倍。

这一成绩不仅体现了沈浩的卓越能力,更展现了他对村民的深厚感情和无私奉献精神。

然而,沈浩并未因此而满足。他始终坚持以人民为中心的发展思想,不断寻求新的发展机遇,帮助村民增加收入,提高生活质量。

02

小岗村大包干的历史可以追溯到1978年底。当时,凤阳县梨园公社小岗生产队的18户农民秘密聚集开会,一致同意实行分田到户包干的政策,即“大包干”。这一决策的目的是为了解决温饱问题,并对外隐瞒。

在这次会议中,大家还约定了每年必须完成交给国家和集体的任务,并且如果队干部因单干而遭受惩罚,其他社员将帮助其家庭完成农活,并抚养其小孩到18岁。会议结束后,大家签订了保证书,并按下了鲜红的手印。

“大包干”实施后的第一年,小岗村就迎来了大丰收。1979年秋,小岗村收获粮食13.3万斤,油料3.5万斤,完成了2万多斤的征购任务,人均年收入达到了400多元。这一年,小岗生产队首次上交了公粮,并还清了国家的贷款。

小岗村的大包干创举迅速引起了全国的关注,成为了中国农村改革的先锋。1982年,中央出台了关于农村工作的“一号文件”,明确包产到户、包干到户都是社会主义集体经济的生产责任制。这一政策使得小岗村18枚红手印催生的家庭联产承包责任制最终上升为我国农村的基本经营制度。

尽管小岗村的大包干做法在当时受到了批判和争议,但它最终推动了我国农村改革的进程,打破了“一大二公”的人民公社体制,解放了农村生产力,解决了农民的温饱问题。小岗村也因此成为了中国农村改革的发源地之一,其事迹至今仍被广为传颂。

03

小岗村在经历了一段时期的辉煌后,确实遭遇了一些落寞。随着时间的推移,小岗村的发展遇到了新的困惑。尽管村民们已经解决了温饱问题,但他们始终无法实现致富。

到2003年,小岗村的人均收入只有2000多元,低于全县平均水平,村集体还欠债3万元。村里连续多年没有选出“两委”班子,环境脏乱差,这与“中国改革第一村”的名气形成了鲜明的对比。

然而,面对困境,小岗村并没有坐以待毙。相反,他们开始了新一轮的改革。在沈浩的带领下,村民们进行了一系列的发展尝试。他们修复了水利设施,改善了村民的住房条件,引进了多个项目和企业,使得小岗村的经济逐渐恢复了活力。

此外,小岗村还积极发展旅游业,吸引了大量的游客前来参观。他们推出了“重走大包干路”等旅游项目,让游客们亲身体验当年小岗村农民们的艰辛和勇气。旅游业的发展也为小岗村带来了可观的收入。

如今的小岗村已经不再是那个贫困落后的小村庄了。他们通过不断的改革和发展,成功地实现了从温饱到小康的转变。小岗村的故事也告诉我们,只有不断地改革和创新,才能不断地推动社会的发展和进步。